- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

君の名は?

2020/10/31

次男はもうすぐ3歳。来年から今長男が通っている幼稚園に通う予定です。

昨日その幼稚園に入園するための面接がありました。どんな子なのかを観察するための面接なのでしょうね。お受験ではないのでもちろん全員入れます。

その面接の前日に妻が突然模擬面接を始めました。次男に質問します。

妻「お名前はなんですか?」

次男「キャベツ」

妻「ん…?お名前は?」

次男「キャベツ」

そして面接本番、名前すら聞かれませんでした。

東大生活物語 第九話「石井先生」

2020/10/30

昨日仕事に行く電車の中でメールのチェックをしていたら東大の教務課からのメールが入っていました。pdfファイル付きです。「あれ、なんだろうな?」と思って開いてみると以下のことが書いてありました。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

新型コロナウイルス感染症に関連した学籍等の特別措置について

下記の通り、特例が実施されますのでお知らせいたします。

2020年4月1日〜2021年3月31日の休学は、特別な理由で休学期間に含まないこととする。

一瞬「...??」となりましたが、なんだか今年は休学扱いにならないそうなのです...!今年4月に復学する予定だったのですが、コロナで仕事が急になくなってしまい4月1日に急遽休学に変更していたのでした。それが今回の特例で休学扱いにならなくなったそうです。ありがたい話。大学は4年までしか休学できないので今年が休学扱いになっていたままだったらあと一年しか余裕がありませんでした。

今年はコロナで通学できなくなった大学生が少なからずいるのでしょうね。そんな方達にもこの特例は良いチャンスになると思います。(来年以降もコロナがどういう形になるのかわかりませんが。)

それにしてもヨーロッパの第二波はものすごい勢いですね。ドイツに行っている友達も差し迫っている感があると言っていました。油断できない状況ですね。

それでは金曜恒例のコーナーです。

前回の話↓

東大に入ってから受けてみたいなと思う授業が一つありました。というか授業を受けてみたい先生が東大にいたのです。

それが石井直方先生。

東京大学大学院総合文化研究科の教授です。

なぜ石井先生の授業を受けてみたかったかというと、先生が筋肉研究の権威だったからです。ご自身が東京大学出身で在学中からボディビルに励み、日本選手権で優勝したり世界選手権で3位に入ったりした経歴のある方です。

つまり自分で自分の筋肉を育みながら筋肉の研究をしていたのです。すごいですね。「石井直方(いしいなおかた)」で検索するとボディビル時代の写真も出てきますよ。(そして余談ですが伝説のボディビルダーのマッスル北村さんも東大に在籍していました。)

さて、僕がその石井先生の筋肉の授業を受けた時、先生は60歳を超えていました。身体は現役でトレーニングをしている時より小さくはなっていますが、背中周りの筋肉の盛り上がりはシャツの上からでも確認できます。授業を進めている間ずっと笑顔で話し方も穏やかな雰囲気。筋肉の働きをミクロのレベルで分析していくというマニアックな内容だったので受講者はそんなに多くなかったですが楽しい授業でした。

完全に理系の授業でしたが筋肉の働きは仕事にも関わるところなのでしっかり勉強し無事に試験もパスできました。

東大に入ると決まるずっと前から石井先生の本は3冊くらい持っていましたが、まさか自分が大学でその人の授業を受けることになるとは少し前まで全く想像もしていませんでした。人生わからないものですね。

そして僕は石井先生にずっと言いたいことがあったのです。話すチャンスはありましたがなかなか授業中には切り出せずにいました。

そして最後の授業が終わった後に話す機会があったので僕は勇気を出しました。石井先生の著書をリュックから出してこう言いました。

「あの、、この本にサインをいただけますでしょうか?」

自分で考える練習

2020/10/29

昨日のスタジオレッスンの冒頭部分では「自分で考えるトレーニング」をしました。

4グループに分かれた参加者にそれぞれのテーマについてヨガで何ができるかを考えてもらいました。具体的に言うと、

「腕を上げようと思っても上がらない」

「股関節が動きづらく物を拾うなどに腰が丸まってしまう」

「呼吸がしづらい」

「美尻を作りたい」

以上のような症状や願望を持つ人に向けて、ヨガでできることを提案するという課題でした。三人一組でノーヒントで考えてもらいました。

結果、

めちゃくちゃよくできていました。症状に合わせてアーサナや呼吸法でできることをしっかり組み合わせて発表してくれました。身体の力とともに考える力が着実についていました。

アーサナや呼吸法などを知った上で今の身体の状態を分析できればヨガの効果もグッと上がります。色んなことに対処できる力はこれから先多くの場面で役立ってくると思います。

それにしても「美尻」に興味のある人は多いですね(笑) やっぱりかっこいいお尻はポイントですね。

鉄棒×熱望

2020/10/28

最近の運動会の練習で前回りや逆上がりなど鉄棒の力をメキメキつけてきた長男は今日僕にこう言ってきました。

「おとうちゃん、いえにてつぼうがほしい。」

ついに来たか、と思いました。いつかそう言うだろうと思っていたけどついに来た、という感じ。

少し迷います。

普通のおもちゃだったら誕生日に一つ欲しいものだけ買うだけと約束していますが、鉄棒はトレーニング器具。おもちゃはいくつもあると集中力と創造性が下がるけど鉄棒はどうだろう、などと考えてしまいます。

そして何より、、長男の話の前に僕がけっこう鉄棒を使ってみたいのです。子ども用のやつでも鉄棒の上でアームバランスをしたり使い道があります。

しかし、、

最近は何もない所で長男と逆立ちの練習やアームバランスをするのが楽しいのです。それを考えると結局室内用の鉄棒も集中力と創造力の妨げになってしまう気がします。

そして何より調べてみると子ども用の鉄棒でもけっこうなスペースをとってしまうので使ってない時は邪魔になりそう。。

なので今回は見送り。買うことのデメリットの方が大きそうです。息子は期待しているけど断ることにします。

まあ本気で鉄棒したければ公園に行けばいいですからね。家の中では身体一つでできることを楽しんでいこうと思います。

でも天井にぶら下がれる懸垂バーみたいなのがあったらなぁ、といつも思っています。

親の顔

2020/10/27

来週長男の幼稚園の運動会があるので園児たちは今運動会の練習を一生懸命行っています。長男のいる年中クラスは鉄棒で前回りをしたり忍者のように壁を登ったり。最初は鉄棒も壁のぼりも多くの子ができなかったみたいなのですが練習していくうちにどんどんできるようになっていっているようです。

ここからは息子の担任の先生から聞いた話。

ある日壁のぼりを練習している最中にクラスのある男の子が壁をどうしても登ることができなくて泣いてしまいました。どうしてもできるようになりたかったのでその子がうちの長男に「どうやったらのぼれるようになるの?」とアドバイスを求めたそうです。

それに対して息子はこう答えたとのこと。

「そんなもん、じしんとふっきんときんにくがあればできるよ。」

なんていう思考回路。。

親の顔が見てみたいものです。

さて、話変わって11月からのオンラインスケジュールですが、ほとんど10月と変わりません。変更点は以下の通りです。

毎週火曜・日曜22:00~22:30「おやすみヨガ」→21:30~22:00「おやすみヨガ」

週2回のおやすみヨガの時間が30分前にズレます。それ以外の変更はなしです。(最近睡眠時間の確保に全力を注ぐようになりました笑)

ということで11月もよろしくお願いします!

日常マインドフルネス

2020/10/26

最近は以前にも増して「今、この瞬間」に集中できているかに注意を向けています。

瞑想している時やアーサナの練習をしている時などはそういう意識が持ちやすいのですが、その他の日常生活ではなかなか自分の意識を「今ここ」に置いておくのが難しかったりするのです。もちろんどんな時でも1つのことに集中しなければならないというわけではありません。同時に物事を考えることが必要な時だってあります。

しかしよくよく自分の意識について観察してみると、多くの場面で注意力が散漫になっていたりするのです。インターネットで調べものをしている時に全然別のページを見ていたりとか。子ども達と遊んでいる時に仕事のことを考えていたりとか。どこか未来や過去、別の場所に心が飛んでいたりするのです。

まずは自分の集中がどこか別のことに逸れてしまっているなと気づくことが第一なのですが、そこまでできても今やっていることに完全に集中し直すのがなかなか難しい。しかし見つけました、良い方法。とある瞑想の本にはこんなことが載っていました。

注意が逸れてしまった時は目の前の物事に集中し直すのではなく、今行っている呼吸そのものに意識を向ける方が良い。

これめちゃくちゃいいです。だまされたと思って試してみてください。無理に今やっていることに意識を向けるのではなく、呼吸に集中するのです。お腹の動きや空気の流れなど何でもいいのです。そうすると、あら不思議!目の前のことに勝手に意識が向いてきます。もしまた別のことに意識が行ってしまったらまた呼吸に集中し直す、この繰り返しです。

こんなことを繰り返しているうちに集中力の土台が上がってきます。特に意識しなくても物事に集中しやすくなってきます。しかも心地良い感じの集中力。

ちょっとした意識の持ち方の違いなのですが抜群の効果。オススメです。

息子の遺伝子判明

2020/10/24

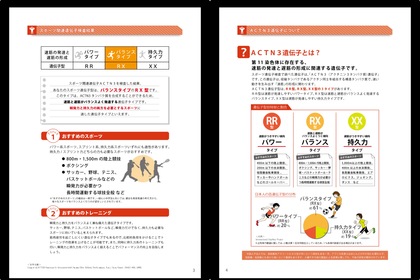

1週間ほど前に長男のスポーツ遺伝子検査のことを書きましたが、なんともう昨日結果が届きました。(スポーツ遺伝子投函)2〜3週間で結果がわかると書いてあったのに1週間以内で結果が出ました。迅速で驚きです。

さて、長男(4歳)のスポーツ遺伝子はどんなものだったかというと、、

RX型(バランスタイプ)でした!!

まあやる前からXX型(持久力タイプ)ではないなと思ってはいたので、僕と同じRR型(瞬発力タイプ)かRX型(バランスタイプ)かどちらか気になっていたのですが、バランスの良い方でしたね。僕とは少し違いました。スポーツとしては瞬発力、持久力ともに要求されるようなものに向いているようです。トレーニング次第でどちらにもバランスよく伸びていけます。

なんの話をしているかわからない!という方のためにざっくり説明すると、この遺伝子(ACTN3遺伝子)は速筋(白筋:瞬発力の出る筋肉)と遅筋(赤筋:持久力のある筋肉)の発達の度合いに関する遺伝子です。遺伝子なので一生変わらないもの。

例えばRR型(瞬発力タイプ)の僕は短距離(50m)を泳ぐのは速いけど、距離が少しでも伸びる(100m〜200m)と途端に身体が動かなくなり記録が落ちます。瞬発力を要する一発のジャンプなどでは高く跳べますが、縄跳びを淡々と長時間跳び続けることができません。

もちろんジョギングをしたり持久力系のトレーニングを積めば僕の持久力は上がっていきますが、同じ持久力のトレーニングをした時にXX型(持久力タイプ)やRX型(バランスタイプ)の人に比べて効果が出づらいのです。その代わり重いウェイトを上げたりスプリントの練習においては他の2タイプよりトレーニング効果が出やすいのです。

長男の場合は中間のタイプなので瞬発力系のトレーニングでも持久力系のトレーニングでも程よく効果が出ます。やりたいこと次第でいろんなことがバランスよく出来るタイプ。

でももちろんこれは筋肉の質の話であってそれを動かす神経などはまた別問題です。何が向き不向きなどはこの1つの遺伝子だけで決まるほど単純ではありません。

ただ知っていると面白いし自分で身体を使いたい時のちょっとした指標になるものではあると思います。

さて、長男がRX型だったということで少し妻の遺伝子型が気になってきました。RXなのかな...?僕の腕を砕くほどのパンチ力があるのでXX型ではないと思うのですが。。

そのうち寝てる間に口腔粘膜細胞を取って検査に出してみようと思います。

東大生活物語 第八話「意地のスポーツテスト」

2020/10/23

こんにちは。一昨日スタジオに言ったらハロウィーンの飾り付けがしてありました。去年のハロウィーン当日は渋谷にいましたがものすごい警察官の数でした。一昨年が荒れましたからね。あれからもう一年。今年はまったく状況が違います。渋谷区長が「ハロウィーンは渋谷に来ないで」と会見をしたそうですね。毎回ものすごい人出ですから仕方ないですよね。

そういえば大学に入ってから一度クラスのメンバーでハロウィーンパーティーをしました。僕はそれまで仮装をしたことがなかったのでどうしようと思い、何を血迷ったか弟から高校時代の学ラン借りてパーティーに向かいました。高校生のコスプレって何なんでしょうね...?

今年は「鬼滅の刃」のコスプレをする人は多いでしょうね。息子の幼稚園にすら何か細長い物をくわえた禰豆子で溢れています。意外と竹が手に入らないのでしょう。手に入っても幼稚園児の口のサイズに合わないことがほとんどでしょう。

そんなことはさておき今日も東大生活物語始まります!

前回の話↓

東大の一年の時の必修科目には体育がありました。体育大学ではない大学に体育のイメージはなかったので少し意外でした。でも身体を動かすことは好きなので体育の時間は好きでした。105分授業でずっと座っていることが多かったので身体を動かせる時間は良いリフレッシュになったのです。

そして入学してから割とすぐにスポーツテスト(体力測定)がありました。体育の時間を使って前屈やジャンプ力の測定を測定したり、反復横跳びの回数を記録したりするのです。

当然僕は張り切っていました。

仮にも水泳インストラクター。そこらの10代の若者に負けるわけにはいかないと思っていたのです。

そんな想いを胸に28歳学部生は頑張りました。だいたいの種目で平均よりだいぶ上の良いスコアをとれていました。

そして最後の腕立て伏せ測定。回数を競...ではなくて測定する種目です。

ルールはというと、

・「ピッ、ピッ」と規則的になるタイマーの音に合わせて腕立てをする。

・肘はしっかり90度くらいまで曲げなくてはいけない。

・タイマーの音に対して動きが遅れてしまったり姿勢が崩れてしまったら終了。

けっこう厳しいルールです。当時は今みたいにバリバリ自重で鍛えていたわけでもないので自分がどれくらい腕立てができるかわかりませんでした。それでも65回を目指しました。なぜかと言うと65回以上できれば一番上のスコアがつきその時点で終了だと定められていたからです。

(65回...かなりきつそうだけど気合いでなんとかできるんじゃないかな。。)

漠然とそんなことを考えながら腕立てスタート。50人ほどが一斉に開始します。生徒同士でペアを組んでもう一人が姿勢などをチェックします。

始めてみるとタイマーの「ピッ、ピッ」が意外と速いのです。かなり注意してテンポを保たないとすぐに遅れてしまいそうです。

すぐに10回が過ぎましたが、もうすでになかなかきつい。チャトランガに苦労している人はわかるかもしれませんが腕立てって少ない回数でも辛いんですよね。案の定10回前後からリタイアする人がけっこう出てきました。

そして20回。もうかなり人が減っています。

そして30回。このあたりで僕の胸も限界に近づいてきました。筋肉の収縮速度が追いついていきません。でもまだ精神力で頑張れそう。

そして40回。もう胸と腕と肩がパンパンです。しかしまだ数人残っています。ここでくじける訳にはいきません。

そして50回。周りを気にする余裕はありませんでしたがほぼ人が残っていないようです。でも65回まであと15回。周りのクラスメイトも「こうきさん、がんばれ」と応援してくれています。なんとかそこまで。。

しかし59回目。身体が地面に崩れ落ちました。もうどんなに頑張ろうとしても身体は動きません。

(65回はいかなかったけどかなり健闘したな。)

と思いながら顔を上げるとなんとまだ続けてるやつが一人いました。そして一番上のレベルの65回までやりきっていました。

それは同じクラスの男の子、Kでした。Kは僕と同じで競泳経験者。しかも語学が得意で7カ国語くらいを同時に勉強している秀才でした。実はこのKは後々僕の所属していた競泳マスターズチームにも入ることになります。なんだかかなり縁のある子だったのです。

そしてその当時は想像すらできませんでしたが、去年生まれた僕の長女にはなんとKの名前をそのままつけました。(男の子にも女の子にも使えそうな名前でした。)

さて、そのKはクラスで1、2位を争うほど頭も良くて身体能力も高かったのですが少しズレてるところもありました。彼はその年のハロウィーンにメイド服で女装をしてマーク下で2時間も突っ立ってたそうです。女装はいいとしてなんで誰も誘わなかったのか...?

彼曰く「マーク下にいれば東大生の知り合いに誰か会えると思った」そうです。結局誰にも会わなかったそう。。そこで撮った自撮り写真を後々僕に送ってくれました。

なかなかみんなクセがつよい...!!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

オキシトシン

2020/10/22

みなさんは誰かに愛情を感じていますか?今日は幸せや愛情といった感情を呼び起こすホルモンについての話です。

その名はオキシトシン。

オキシトシンの作用としては、

・抗ストレス作用

・幸福感を感じられる

・他人に愛情が湧く

などがあげられます。

普段イライラしたり、落ち込みやすい方に特に必要なホルモンになります。「愛情ホルモン」なんて呼ばれているようです。

さて、このオキシトシンがどのような時に大量に分泌されるかというと、

人と触れ合う時です。

スキンシップをしている時です。

配偶者や恋人がいる方はパートナーとスキンシップをとるだけでお互いに愛情ホルモンが分泌されます。パートナーがいない方は友達や知り合いと会話や食事を一緒にすると分泌されます。その際「楽しい時間を過ごす」というのがポイントになります。

また、犬などの動物と触れ合ってもオキシトシンは出るようです。アニマルセラピーでストレスが軽減するのもこのホルモンの効果が大きいのかもしれませんね。

いずれにしても家族や友達、動物などとスキンシップをしたり一緒に過ごす時間をとれるといいようです。

今年はコロナでそんな時間がかなり減ってしまったのではないかと思います。友達と食事にも行けない日々が続きました。今年のストレスレベルは相当なものなのではないでしょうか。やはり人間は他人と触れ合うことでバランスがとれる動物なのでしょうね。

とはいえ「旦那が在宅勤務でずっと家にいるのでストレスがハンパない。」という声も最近よく聞きます。スキンシップをとらないけど同じ空間にいるというのはすごいストレスなのですね。。逆にもっと近づいてスキンシップをとれればお互い愛情を感じることができるかもしれませんが。理解し合えずに共同生活をいうのが一番苦痛なのでしょう。

まあ上に書いたことも「楽しい時間」「愛情を感じる時間」というのが条件になると思うので、あまり仲が良くない夫婦などは無理せずに友達や動物などと触れ合うことでオキシトシン分泌を促しましょう。

ドーパミン

2020/10/21

今朝長男がトイレから出てきた後、妻にこう言いました。

「おかあちゃん、うんちにおしりがついてないかみてくれ。」

逆ですね…^^;

普段なかなかやる気が起きない方はドーパミンが不足している可能性があります。

ではどんな時にドーパミンが分泌されるかというと、

実際に自分で行動している時。

運動している時や仕事をどんどん片付けている時にドーパミンは分泌されます。

「いやいや、やる気が起きないのに行動するなんて無理だよ!」と言われてしまいそうですが、何も大きなことをしなくてもいいのです。例えば「この部屋だけ掃除してみよう」と思い、それを実行する。それだけでドーパミンの分泌が増し、その後の作業においてもやる気が出るようになります。

特に「それをやった後いいことがあるな」という期待感がある時により多くのドーパミンが分泌されるので、運動であれば運動後の爽快感や快感を覚えておけば、行動する以前から分泌が活発になります。行動の報酬を思い描くと出るのです。

あとはドーパミンのもとになるチロシンというアミノ酸を摂ることも有効なようです。大豆などに多く含まれるので普段から不足しないように摂っておくといいでしょう。やはりタンパク質は大事ですね。どのアミノ酸にもそれぞれの働きがあるのでバランスよく摂取できればいいと思います。

瞑想もドーパミンの分泌を促す効果があると言われています。確かに瞑想の後は高いやる気と集中力が続きますから神経伝達物質の分泌のバランスが変わるのでしょう。結局人生において瞑想というツールが最強な気がします。集中力、やる気、注意力、ストレス耐性、運動能力、イメージ力、創造力、全部上げますからね。

まあでもドーパミンは過剰になっても依存症(アルコール、ギャンブルなど)が起きてしまうので分泌が多ければ多いほど良いというわけではありません。昨日紹介したセロトニンにはドーパミンの暴走を防ぎ調整する機能があります。

なので太陽の光を十分に浴びつつ適度に運動や瞑想をしていれば、十分にやる気や集中力を発揮できる日々を過ごせるのではないでしょうか。

セロトニン

2020/10/20

今日は日差しが出て日中はかなり暖かくなりました。寒い時期になってくると日の光はありがたいですね。今日から何回かにわたって神経伝達物質を紹介しますが、初回は太陽光とも関係する物質です。

名前はセロトニン。

神経伝達物質の中でも1、2を争うほど有名人。

ほとんどが消化管に存在し、脳内にも存在する物質です。消化管では蠕動運動に関わる働きをするので不足すると便秘になったりします。

また脳内でのセロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれるくらい感情への作用があります。気持ちを安定させたり、緊張感を和らげたり、一日のリズムを整えたり。また睡眠ホルモンのメラトニンの前駆物質でもあるので睡眠にも関わります。その役割は多岐に渡り不足すると以下のような症状が現れることがあります。

・イライラしやすくなる

・鬱傾向になる

・疲れやすくなる

・眠りが浅くなる。

・攻撃的になる

・パニックを起こしやすくなる

など。

さてそのセロトニンの分泌ですが少しコツがあります。以下のようなポイントをおさえられるといいかもしれません。

・太陽光を15~30分浴びる

・リズム運動をする

・セロトニンの原料になるトリプトファンを摂取する

一日のサイクルを整える上でも特に朝の光は大事になります。だから日照時間の短い冬や極端に日照時間の短い地域では鬱になる人が増加するんですよね。昔から太陽は崇められてきましたが人間の根本を整えるものなのです。

余裕があれば朝少し外でウォーキングしたりジョギングしたり、光の入る部屋でヨガをするのもいいですね。まさに太陽礼拝です。セロトニンを十分に分泌することで夜には先述のメラトニンに変換され深い睡眠もとれるようになります。

アミノ酸の一種であるトリプトファンはタンパク質の多いもの(肉、魚、大豆、卵など)には必ず入っているので極端に食事が偏らなければ大丈夫でしょう(本当は大丈夫という保証はないのですが詳しいことはまたそのうち)。バナナにも一定量のトリプトファンやビタミンB6が含まれているようです。(バナナは冷え体質の方は注意が必要ですが。)

朝の散歩などがハードルが高い場合には起き抜けにカーテンを開けて太陽光を少し浴びるだけでも違うと思います。

僕もウォーキングやジョギングはしないですが、朝長男を幼稚園に送っていく時に太陽の光を浴びながら自転車をこいでいるので、それがセロトニンの分泌に一役買っているんじゃないかなと思っています。

みなさんも自分の生活パターンに合わせて無理なくセロトニンを分泌してみてください!

神経伝達物質

2020/10/19

今日も雨ですね。こんな天気だとなんだかやる気が起きなかったり、仕事が捗らなかったり。。そんな時もありますよね。

ところで「やる気」って心の問題なのでしょうか?たまにやる気が出てもなかなかそれが持続しない人というのは心が弱いのでしょうか?

そういうわけではないんですね。やる気が出る時には出る時の条件というものがあります。

つまり身体の問題と言っていいと思います。

行動を変化させるだけでやる気、そして集中力などもコントロールできるようになってきます。

ひとつのキーワードが神経伝達物質。

神経伝達物質とはニューロン(神経細胞)から別のニューロンへと情報を伝えるために必要な物質です。ドーパミンやノルアドレナリン、セロトニン、オキシトシンなど様々な種類があります。

神経伝達物質によって身体への作用は異なります。幸福感を生み出すものもあれば、不安ややる気を生み出すものもあります。この神経伝達物質の分泌される量や割合によって精神面も全く変わってきてしまうのです。

つまり身体や心にとって有益な物質を自ら分泌させる方法がわかれば、自分のやる気や感情をコントロールできるようになり、自分のやりたいことがスムーズにできるようになってきます。

明日から代表的な神経伝達物質をいくつか紹介していこうと思います。

やる気のない人はお楽しみに(笑)

今日の写真に特に意味はありません。

烏口突起がない…??

2020/10/18

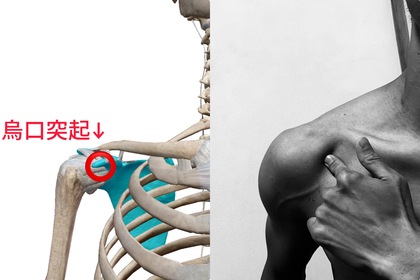

先日オンラインのなんでも相談室で日頃からほぐしておいた方がいい筋肉の話になりました。

デスクワークなどが多い方は胸周りが固まりやすく特に小胸筋という筋肉がガチガチになりやすいです。そこでこの小胸筋の位置を把握してもらうために肩甲骨の一部である烏口突起(うこうとっき)という部分を自分で触って確認してもらうことにしました。

この烏口突起に小胸筋、上腕二頭筋の一部や烏口腕筋という筋肉が付着しているからです。この烏口突起の位置がわかればいくつもの筋肉の位置関係が一気にわかるようになります。さらに烏口突起付近は硬まりやすく、この辺りをマッサージすることで腕や肩がけっこう楽になることがあるのです。

この突起がどこにあるかというと鎖骨の肩に近い方のカーブがある辺りの少し下。鎖骨の下縁を触りながら中心から肩の方に辿っていくと肩と胸の境目辺りで硬い突起物のような物が指先に当たります。

それが烏口突起。

この日のなんでも相談室でも3D解剖図を画面に出しながら説明したので「すぐわかるだろう。」と思い烏口突起を探してもらいました。

しかし、、

意外に突起が見つからない人が多かったようで、

「烏口突起が私にはないみたい。」

と言う人もいました。他にも烏口突起を触っていたと思ったら肩甲骨の一番先端の肩峰だったり。。

思いの外時間がかかりようやく全員自分の烏口突起を触ることができていました(たぶん)。

あとはその周りを指でさすったり少し押してみたりしてほぐしていきます。痛みがある人もいるかも。

これを読んでるみなさんもぜひ自分の烏口突起を探して触ってみてください。自分の身体なのに触ったことのない場所って案外たくさんあるものですよ。

スポーツ遺伝子投函

2020/10/17

先日のブログでスポーツ遺伝子検査のことについて書きました(スポーツ遺伝子検査)。そんな内容を書いているうちに自分の子どもの遺伝子型を知りたくなってしまい、早速一つ検査キットを取り寄せてしまいました(笑)。

先日のブログ内にリンクを貼った検査会社は年齢が13歳以上の人しか受けられないものだったので別の所で頼むことにしました。こちらもリンクを貼っておきますね↓

GeneLifeスポーツ関連遺伝子検査

こちらの検査でわかるのは「ACTN3遺伝子」のみ。速筋型か中間型か遅筋型か?ということだけがわかります。まあこの項目が一番知りたいのでこれで十分です。対象年齢は0歳からなのでうちの子供たちも受けられます。

とりあえず今回は1つしかキットを頼んでないので長男(4歳)が受けることになりました。

今日届いた検査キットの箱を開けるといくつかの紙と細胞を採取する綿棒が入っています。手順としては、

1,GeneLifeのページにメールアドレスなどの必要事項を登録をする

2.検査同意書を書く

3.頬の内側を付属の綿棒で10回転ほどこすり粘膜細胞を採取する

4.綿棒を10分ほど乾かし付属のケースに入れる

5.同意書と細胞の付いた綿棒を返信用封筒に入れポストに投函

細胞を送った2~3週間後に結果通知のメールが来るそうです。

早速長男にうがいをさせてから頬の内側を綿棒でこすり細胞を取りました。そして乾かして封筒に入れ雨の中ポストへ。

長男は兄弟の中で一番僕に体質が似ているので、僕と同じ速筋型(瞬発力タイプ)かも、なんて思ったりします。しかしこの遺伝子も体質のうちの一部に関わるものにすぎないので結果が来るまではなんともいえません。でも遅筋型(持久力タイプ)ではないのは確か。それだけは体型や運動の感じからわかります。速筋型か、それとも中間型か?2~3週間後に明らかになります。

結果が楽しみです。

まあ結果がわかったところでそれをこの先人生に活かせるかどうかは本人次第なんですけどね。

東大生活物語 第七話「パラレルワールドアホストーリー」

2020/10/16

今日は長男が近くのスイミングスクールの体験に行きました。プールサイドに着いた時にはドキドキし過ぎて泣いていましたが、その後は楽しく泳げたようです。一安心。11月からは毎週通うことになります。

さて今日は金曜恒例東大生活物語。物語というか細切れのエピソードになっていますが、まあ自由にやっていこうと思います。もう五年も前のことだと思うとぞっとしますね。当時20代だったのがもうすぐ30代も中盤。人生とは一瞬ですね。まあ全力で生きていこうと思います。

前回の話はこちら↓

東大には年2回学園祭があります。そのうちの一つが五月中旬に本郷キャンパスで行われる五月祭です。入学して割とすぐ行われるイベントです。

サークル毎に店を出したり、ステージ上でパフォーマンスを行ったりするのですが、一年生は全クラスがそれぞれ出店します。入学してから1ヶ月もしないうちから準備を始めるのです。

そんな五月祭準備中の出来事でした。本番の直前出店用のテントを組み立てるというので、本郷キャンパスにクラスの一部のメンバーが集まることになりました。集合場所は赤門前。一年生が通うのは駒場キャンパスなので本郷は滅多に行くことがない慣れない場所でした。だからわかりやすく赤門前集合。

僕は集合時間の少し前に着いたので赤門前でのんびりクラスメイトを待っていました。6〜7人が集まるはずでしたがまだ誰も来ていない様子。「早く着き過ぎたな...」と思いふと横の方に目を向けると5メートルくらい離れた所に同じクラスの女の子のMがいました。

このM、以前書いたテント列(第二話「テント列タイムアタック」)を25分で通過した強者の女の子でした。名字の五十音順が僕と近く、スペイン語の授業でもすぐ近くに座っていたりしていたのでけっこうコミュニケーションを取っている子でした。

そんなMが赤門の前に立っているのを見て、「なんだ、もう着いてたのか。」と思いながら彼女の方に近づいていきました。そして彼女に、

「みんなまだ来ないね。」

と声をかけるとなんだかぽかんとして曖昧に頷いています。一瞬「あれ?なんだこの反応は?」と思いましたが、かまわず五月祭準備のことについてなど話し続けました。でも相変わらず彼女は曖昧な反応をしています。

まるで初めて会ったかのように。。

(あれ、授業中もけっこう話してたのに顔忘れられちゃったのかな...?)

まあまだ入学して一ヶ月半、みんながみんなクラスメイトの顔と名前を覚えているわけでもないしお互い話したこともない人同士も多々います。ただ僕は28歳学生という割と珍しめの生き物だったので周りの人は自分のことを覚えてくれていると思っていました。

(相手が自分のことを覚えてくれている、なんてのはともかく傲慢な考えだったんだ。。)

など若干気持ちが折れかけているところに後ろから声をかけられました。

「こうきさん」

振り返るとクラスメイトのGという男の子でした。少し前に赤門前に着いていたようです。そして彼は僕にこう言いました。

「こうきさん、それMじゃないっすよ。」

(え..?)

(Mじゃない...?どういうこと...?)

(スペイン語で隣にいるMじゃん。。)

混乱しました。Mと話していたのに、彼女はMじゃないという。よくわかりません。そしてGは続けました。

「それMの双子のYっすよ。」

(ふ、ふたご...?)

そう、聞いてみるとMには双子の姉妹のYがいたのです。しかもすぐ隣の文三八組(僕は文三七組)。なんと双子で東大受験して二人とも合格したのです。言われてみればそこに立っていたMと瓜二つのYは服装や髪型の感じが少しMとは違います。

(まさか双子がいたなんて...!)

急に初対面のYにひたすら話しかけていた自分が恥ずかしくなりました。でもおそらくYも今までの人生でMに間違えられたことがたくさんあったのでしょう。たぶん間違えられてると気づいていたのでしょうが落ち着いていました。間違えてしまってごめんなさい。

その後だいぶ遅れて本物のMが到着しましたが、二人とも本当にそっくり。でもよくよく話してみると性格はだいぶ違います。でもやっぱりそっくり。

さて、それ以来キャンパス内で二人の内のどちらかとすれ違う時、毎回「どっちだ?!」と瞬時に判断して的確な対応を取る、そんなトレーニングが続きました。

おかげさまで観察力と判断の瞬発力がつき今の仕事に活かせています(笑)

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

スポーツ遺伝子検査

2020/10/15

もう何年も前のことになりますが、スポーツ遺伝子の検査を受けたことがあります。自分の体質が気になったので確かめてみたくなったのです。

ネットで申し込むと検査キットが送られてきます。付属の綿棒で口の中の粘膜を擦り、それを送り返すだけ。2週間くらいで結果が届きます。費用は7000円くらい。

僕の受けた検査では運動に関わる3つの遺伝子型を調べられます。僕が一番知りたかったのは、

ACTN3遺伝子。

筋繊維のバランス判定です。

簡単に言うと、人は生まれながらに速筋と遅筋の割合が異なり、大きく3つのグループに分けられます。

・速筋(白筋)型:速筋繊維の割合が高く瞬発力のあるタイプ。短距離種目やパワーが必要なスポーツに向いてる。

・中間型:速筋と遅筋の割合がほどよいタイプ。トレーニング次第でさまざまな運動に対応できる。

・遅筋(赤筋)型:遅筋繊維の割合が高く持久力のあるタイプ。マラソンなどの長距離種目や持久力の必要なスポーツに適している。

この遺伝子における日本人の割合は、

・速筋型19%

・中間型54%

・遅筋型27%

だそうです。

僕の結果は完全に予想通りで速筋型でした。小さい頃から競泳をやっていましたが、とにかくスプリンターでした。いくら練習しても持久力がなかなか伸びません。長い距離の種目ではバテてしまうのです。(速筋型の人も工夫次第で持久力を伸ばしていけますが、中間型や遅筋型に比べれば全然伸びません。)

なんだかこの検査で長年の疑問が解けた感じでした。「やっぱりそうだったか!」という感じ。

上の割合を見ると半数以上がバランスの良い中間型ですが、逆に言えば半数近くが速筋型か遅筋型になります。「パワーはすごいあるけど持久力がないな…」とか「マラソン系は得意なんだけどムキムキな筋肉がつかないな…」とかいう場合は遺伝子が関係しているかもしれません。

生まれ持った遺伝子型を知ることで自分の長所を伸ばし弱点を克服できる可能性が上がります。スポーツや運動以外のことにも活かしていけるかもしれません。

やって損はないかなと思う検査です。

僕の受けた検査では上記の遺伝子の他に、

・血管収縮能力がどれくらいか?

・エネルギー産生工場であるミトコンドリアが増えやすいかどうか?

などもチェックできます。

一応下にリンクを貼っておきますね↓

自分の子ども達の遺伝子も調べてみてもおもしろいんじゃないかなと思います。上の検査は確か13歳以上が対象だった気がしますが。

もし検査してみた方がいたら結果を教えてくださいね^ ^

オーディオブックが使える場面

2020/10/14

少し前にオーディオブックはなかなかオススメですよ、ということを書きましたが、今日はどんな点でオススメなのかを書いていこうと思います。

オーディオブックがオススメな状況というのは生活の中で多々あると思いますが、特に使えるなと思うのは、

新しい分野についての勉強を始めた時ではないかと思います。

今まで知らなかった分野の本というのは読むのがけっこう疲れます。まだ全体像を把握できていないのでページもなかなか進まないのです。知らない用語や概念も多いですからね。

そんな時にオーディオブックに読み聞かせをしてもらうのです。全部理解できなくても一冊読み切って全体像を把握します。できれば入門書よりもその分野について詳しく書いてあるものがいいと思います。そして1回で理解が乏しければもう一周する。とにかく概要を掴みます。

するとその後には同じ分野の本が格段に読みやすくなります。あとは何冊かその分野の本を読むor聴きさえすればその範囲の知識はかなり使えるようになります。

最初が一番労力が必要で大変なのでその部分をオーディオブックに任せてしまえば効率が上がります。

もちろん目があまり疲れない方や初めての分野もどんどん読み続けられる根気のある方は紙の本がいいと思いますが。(僕は目がすぐ疲れてしまいます^^;)

知らない分野になると極端に本を読むスピードが遅くなってしまう方にはオススメの方法です。

新しいことを始めるハードルがけっこう下がりますよ。

虎ノ門ヒルズヨガ

2020/10/13

昨日は夜19時から虎ノ門ヒルズヨガという屋外のヨガイベントに参加してきました。講師は先日行ったengawayogaのkiyoshiさん。圧倒的アーサナ力の持ち主です。

僕は虎ノ門ヒルズに行くのも初めてで屋外のヨガイベントも初めて。昨日は夜でもかなり暖かくヨガをするにも快適な気候でした。

虎ノ門ヒルズのオーバル広場という芝生のあるスペースが会場だったのですが、前の方の一部のスペースを除いてほとんどが斜面になっていました。坂の上で逆転のポーズをしたこともなかったので、これも新鮮な経験でした。意外にバランスとれました。

1時間だけのBorn to Yogクラスで強度もゆるめに設定してありましたが、外でやるにはちょうどいい感じで気持ちよく身体を動かせました。

おもしろかったのはクラス終了後にkiyoshiさんがハンドスタンドの実演をしていてその周りに写真撮影の人だかりが出来ていたこと。アイドルの撮影会みたいになってました。それにしてもすごい動き。良い刺激になります。

あとはオンラインでしか会ったことのない人に会ったり知り合いもいたり。楽しい時間を過ごせました。

僕もそのうち屋外のヨガイベントもやってみたいなと思いました。

以上、虎ノ門遠足の感想文でした(笑)

パーソナルヨガ×成長

2020/10/12

突然ですが、自分にとってピンポイントな悩みや願望ってありませんか?

どの世界でもそうですが、パーソナルレッスンはやはりオススメです。

体質やその時の身体の状態、性格などは人によって全然違います。なのでヨガをやる場合にもパーソナルはものすごく効果を発揮します。

ピンポイントでその人に必要な所にアプローチするので同じ一時間でも時間の密度が全然違うんですね。自分の強みを活かしていけるし弱点も徹底的に克服します。

僕自身も自分のピンポイントの悩みがあったりした時は、パーソナルのセッションをお願いしていました。(ヨガではなくて筋膜リリースなど身体の使い方全般のことに関してでしたが。)自分で知りたかったことが体感を伴って吸収できるので知識、身体ともに急成長することができました。

そして最近僕の所にははコロナで身体を動かす機会が極端に減ってしまった方のパーソナルの依頼が増えています。同じ時間で動くなら効果的な方が良いという時間対効果の面ももちろんのこと、の時期は多くの人と接触しないでできるという意味でも需要が増えているのでしょうね。

パーソナルの利点

・短時間での成長

・個人に合わせた知識や身体操作の獲得

・時間や場所の融通がきく

成長が実感できるということは、自分自身のやる気も引き出します。なのでまずは効果。

効果を出すためにはなるべく自分に寄り添った方法を見つけること。

その点でパーソナルは有効な手段になると思います。

↑あと少し枠があります。

↑オンラインも開講中です。

異音

2020/10/11

今朝のオンラインアームバランス&逆転のクラスは途中からミュートを解除して行っていたのですが、なんだかクラスの途中から「キュイーーーーン」という音が聞こえてきました。

「あれ?下の階で妻が掃除機を使っているのかな?」と思って耳をすませてみましたが、どうやら音はパソコンの方から聞こえてきます。「参加者の誰かの家で掃除機でも使っているのかな?まあちょっとたてば終わるでしょ。」とか考えながらレッスンを進めていきました。

しかし一向に「キュイーーーーーーーーン」という音が止む気配はなく、むしろだんだんと音が大きくなってきました。なので参加している方に聞いてみると、みんなその音が聞こえていた模様。ただその中のAさんだけが、

「部屋の中静かなんやけどな。」

と言っています。「ん?これは?」と思いAさんに、

「ちょっと試しにミュートにしてもらってもいいですか?」

と頼んでZoomをミュートにしてもらうと案の定ピッタリと音が止みました(笑)。

Aさんの部屋が原因だとわかったのですが、しかしAさんは、

「家の中めっちゃ静かなんやけどな。掃除機もやってへんし外で芝刈りもしてへん。」

と言います。なので僕達も「なんでだろう?」と原因はわからずにAさんはミュートのままレッスンを続けました。

そしてアームバランスクラスが終わりAさんが、

「原因を突き止めたいんで先生残ってもらってもいいですか?」

と言うので他の参加者が退出した後もAさんと繋ぎっぱなしにして原因を探りました。僕も次に活かすために何が原因か知りたかったのです。

しかし音はすでに止んでいて何が原因かはなかなかわからなかったので、もう一度僕が、

「本当にさっきまで部屋の中静かだったんですか?」

と聞くとAさんはこう答えました。

「うん、ほんまに静かやったんや。パソコンがアップデートする時の『キュイーーーン』って音しかせえへんかった。」

・・・・

・・・・・

・・・・・・

Aさん、おそらくそれが原因やで。

一件落着。

東大生活物語 第六話「浦島太郎と若者言葉」

2020/10/09

昨日、今日と急に冷え込みましたね。オンラインレッスンの際にも出だしは上着を着たままでした。身体を動かすと内側から温まってきますけどね。

こんな雨ですし本でも読んで過ごしたい気分ですが、最近オーディオブックにひどくはまってしまって逆に紙の本を読むハードルが上がってきてしまいました。読み聞かせしてくれるのってめちゃくちゃ楽。人間は怠けやすい生き物だなと感じます。でもぼちぼち図書館で借りてきた本の期限も迫っているので一気読まなきゃなと思います。ちなみに本を読むときは部屋で歩きながら読んでます。座って読むより集中力が保てるのでオススメですよ。

さて、もう1週間が経ちました。金曜日、東大の話です。そういえば昨日のなんでも相談室で「オンラインを始めてから1週間がめっちゃはやくなりました。」と言っている方がいました。確かに定期的な予定が入ると時間は短く感じるものなのだと思います。あとは楽しい時間ほど速い。オンラインが楽しいなら何よりです。そういえば僕もオンライン始めてから特に時の流れが速いように感じます。

前回の話はこちら↓

東大最初の数週間を終え、クラスのメンバーとも話したりLINEすることが多くなると最初はなかなか気づかなかったことにも気づくようになってきました。

僕と現役新入生はちょうど10歳離れているのですが、どうも彼らが話す(書く)言葉の中に理解できない単語が混ざっているのです。うちのクラスは関東以外の出身の子も多いので最初は「方言かな?」などと思っていました。しかしよくよく聞いてみると東京出身の子も同じような言葉をしゃべっています。

(まさか若者言葉か...?)

例えば、頻繁に使われるのが、

とりま。

こんな感じの会話です。

「昼どうする?」

「とりま、食堂行ってみるか。」

みたいな感じ。まあ文脈からなんとなく意味は判断できましたが、念のために同級生に「『とりま』ってどんな意味なの?」と聞いてみると、

「こうきさん、『とりま』っていうのは『とりあえず、まあ』の略っすよ。」

と返ってきました。とりま、予想通りの答えでしたが、なかなか僕が自然に使いこなすのは、とりま、難しそうでした。それでも挑戦してみようと思い、とりま、『とりま』を使ってみたのですが、なんというか、とりま、うまくいかなかったんですね。とりま、口から言葉が浮いてしまったというか、とりま、慣れない言葉は使わない方がいいと、とりま、わかりました。

なんだか浦島太郎にでもなった気分でしたが、僕達が小中学生の頃も若者言葉があったなあなんて思い出していました。懐かしの「チョベリバ」「チョベリグ」「MK5」「アウトオブ眼中」etc...死語です。。今の子はどれくらい知っているのだろうか。。

他にも、

それな。

この言葉はしゃべり言葉でもLINEでも頻出でした。特にひねりのある言葉でもなく相手の言葉に対し共感を示すような場面に使います。「確かに」という言葉に似ているのかと思いますが、とにかくみんな使っているのです。でも僕はなぜだか「それな」は一回も使うことが出来ませんでした。「とりま」の失敗に、とりま、ビビってしまったのかもしれません。それな。

そして最後まで意味がわかるようでわからなかったのが、

ブッチする。

例えば、

「今日も経済の講義ブッチしちゃったよ。単位落とすかもww」

という具合に使います。僕は文脈から「サボる」という意味を想像していましたが、

「あいつ、一昨日の渋谷ブッチしやがった。」

など「約束をやぶる」という意味でも使われます。さらにこんなコンビネーションもありました。

「昨日夜更かしして一限寝ブッチしちゃった。」

寝坊してサボってしまった、という意味ですね。この「ブッチ」に関しても僕は一度も使うことができませんでした。とりま、ハードルが高かったのです。

さて、総合すると僕が大学一年の時の若者の会話はこんな感じです↓

A「今回の法の試験マジ詰んだわ..,」

B「それな。」

A「あの内容マジ無理ゲーだって,,,」

B「それな。」

A「それに俺寝ブッチし過ぎて平常点もオワタ...」

B「それな。」

A「ワンチャンあるかなと思ったんだけど...」

B「それな。」

A「結局単位落としてメンブレ...」

B「それな。」

A「それにこの前付き合い始めた彼女に秒でフラレて結局クリぼっち...」

B「それな。とりま乙。渋谷でタピろうか。」

同級生たちよ、若者言葉を教えてくれてあざまる水産...!!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

甘い物×甘い罠

2020/10/08

また食べ物関係の話。

うちでは子ども達に甘いお菓子をあまりたくさんあげないようにしています。するとけっこう幼稚園の親御さんからは驚かれるんですね。

なぜ驚くのでしょう?

僕たちの親やその上の世代の価値観の名残りなのかはわかりませんが、割と子ども=甘いものを食べるという図式が定着化しているように思います。

まあもちろん子どもは(大人も)甘いものを喜んで食べます。中毒性がありますからね。マイルドドラッグなんて呼ばれたりします。覚醒剤などより依存性は低いけど相当な依存性のあるもの。砂糖なんかはまさにそれです。

何かに依存する脳内の状態を作り出してしまうのも問題ですが、やはり血糖値の乱高下を起こしてしまうのは日常生活においてけっこうな問題だと思います。

甘いものを食べると一時的にハイになったり元気になりますが、すぐに血糖値が下がり集中力が切れたりイライラしたりします。(その甘いものに食物繊維などが含まれていれば血糖値の変化は多少穏やかになります。ほぼ砂糖やブドウ糖でできている飴玉やラムネは血糖調整においては負担になります。)

食べ物毎のG I値についてはネットで調べたりすれば表が出てきます。ただ反応には個人差があるので実際には自分で試してみなければわかりません。空腹時にその食べ物を食べてからだるさやイライラが出るまでの時間を比較します。(例えば同じ量の糖質を摂ったとしてもサツマイモとラムネでは子どもが不機嫌になるまでの時間が全然違います。)

まあだからと言っておやつにあげる甘いものをゼロにするのは難しいと思います。色々な物が溢れる今の時代にゼロを目指すと相当神経質にならなければならず、逆に変なストレスがかかりそうです。こんなこと書いている僕自身もたまにスニッカーズ(砂糖のかたまり)を食べることもあります。

正直大人に関しては自分の好きにすればいいと思います。自分の口にするものは自分の頭で決められますので。何かやりたいことがあって集中力や能力を上げたいならほどほどにした方がいいとは思いますが。

でもまだ知識も判断能力もない子どもの場合は要注意。

小さい子にタバコを吸わせる親はそんなにいるとは思えませんが子どもを砂糖漬けにしている親は相当多いと思われます。まあ体質的に何を食べても血糖値が安定していて依存症にならない子も一部いますけどね。糖分が切れただけですぐイライラしてしまう体質の子はそんな生活が何年も続くとけっこう厳しい所まで行きます。

子どもの能力で最近注目されているものに「非認知能力」というものがありますが、この能力にも摂り入れる栄養が深く関係しています。(非認知能力についてはまたの機会に。)

色々と書きましたが、なんのために口から物を入れるのか?という根本的な問いを立ててみると軸が定まるように思います。

例えばおやつに関してだったら、

・身体を成長させるための間食なのか?

・それとも脳の快楽のための嗜好品なのか?

・それは依存なのか?本当の悦びなのか?

などなど。

そういった問いの上でバランスをとっていけばいいのかと思います。

昔とは違いなんでも手に入る時代。(しかも身体に負担のかかるものの方が安くて準備も簡単。)口に入れるものでエネルギーを生み出したり身体を作る以上、多少の軸があった方が子どもにとっても良いのではないでしょうか。

ピザを10回言う人間

2020/10/07

先日、次男(2歳)が指を折りながら何やらブツブツ呟いています。よく聞いてみると、

「ピザ、ピザ、ピザ、ピザ…」

とピザを連呼しています。指を順々に折っていき顔を上げると、

「ピザってじゅっかいいったよ!」

と誇らしげに言ってきます。

まさか、とは思い僕は自分の肘を指差しながら、

「ここは?」

と質問してみます。次男は「?」という顔をしています。もう一度、

「ここはなんて言うの?」

と聞くと、

「かた」

「て」

などと答えています。ピザを10回言ってから時間が経ちすぎているのでもはやよくわからない会話になってしまいました。。

(やはり知らないな…)

まさかひっかけクイズのことも知らずにピザを指折り10回連呼する人間がこの世に存在するなんて…

奇跡を目の当たりにした瞬間でした(笑)

ママヨガ

2020/10/06

今日のブログは昨日聴きに行ったS君のピアノコンサートのことについて書いていたのですが、最後の最後でなぜかWiFiが途絶え文章が全部消えてしまいました。同じ文章をもう一度一から書く気にはなれなかったのでピアノのことではなく他の内容にすることにしました。ごめん、S君。昨日のことは記録ではなく記憶に残しておくよ。

そういう訳でタイトルの件ですが、少し前から長男の幼稚園のお母さん向けに不定期でヨガ教室(子連れOK)を開いています。開いているとは言ってもまだ今日で2回目。地域の自治会館を使っての開講です。

内容はオンラインのビギナーヨガに似たもの。ほとんどの方がヨガ未経験だったので身体を動かす前に基本的な筋肉や身体の使い方の説明も入れています。初回のテーマは「腸腰筋」、今回は「腹横筋と腹直筋の違い」についてでした。

身体の仕組みは知らずとも身体を鍛えることはもちろんできますが、知っていることで効果が倍増したりケガをしにくくなることが多々あります。今日の2種類の腹筋に関しても、腹横筋は背骨の動きに関わらないのに対し、腹直筋は背骨を丸める働きがあります。

体質によっては背骨を無理に丸めることがそのまま腰痛に繫がります。この両者の特性の違いを把握するだけでもトレーニングの質がグッと上がることがあるのです。

今日このクラスで嬉しかったのが、参加してくれたお母さん達の動きが初回のそれとは全然違っていたこと。僕の都合と気まぐれでの開講なので前回から3週間空いてしまったのですが、前回とは比べものにならないほど動けていました。

頻度が少ないとしても0と1は違うのですね。

意識の変化もあるのだと思います。もちろん一度ヨガをやったくらいで毎日まじめにアーサナを練習する人はほとんどいないでしょう。(←偏見)みんな小さな子の子育てで大変ですからね。でも一度ヨガをやったことで「こういう身体の使い方もあるんだ」とか「自分はここは得意だけどこっちの動きは苦手だな」とか何かしら意識されると思うのです。そして少し何かしらの行動に変化が出る。そして少し身体自体が変化する。

初回とは全然違うバランス感覚でアルダ・チャンドラアーサナをキープしているのを見て驚きました。最後のアームバランスの時間もバカーサナやサイドクロウを軽々と決めている方もいました。(ここでもアームバランサーの誕生...?)

まあ出来る出来ないはともかく楽しみながら身体を動かすことが定着してくればいいと思います。

子育ては楽しいことばかりではありません。とにかくストレスがかかります。好きなことをできる時間や睡眠時間の確保も難しいです。なのでどうしても生活が受身になりがちです。しかしその中でも身体の機能性やエネルギー産生能力の向上によって日々の生活を能動的なものに変えられます。限られた時間を密度濃く過ごすことができます。それには身体がキーポイント。心も同時に変わります。

このママヨガは毎週できるクラスではないので、限られたチャンスをいかに使うかという点で僕にとっても勉強になる時間です。可能性を秘めた時間。

楽しみながら続けていきたいと思います。

読書感想文代行業者

2020/10/05

今日は妻がおもしろいことを言っていました。

「今の時代、子どもの読書感想文の代行の仕事があるらしいよ。」

幼稚園のクラス委員の仕事中に他のお母さんから教えてもらったそうです。お金を払って誰かに感想文を書いてもらう人が本当にいるのか?と思いながらネット検索してみるとけっこうな数の代行業者がヒットしました。もはや親が子どもの宿題を肩代わりするのですら時代遅れ(笑)

原稿用紙1枚分で3,500円、卒論代行18万、などなど。色んなプランがあり利用者も社会人から小学生まで様々なようです。(小学生の場合はその親でしょうが。)

宿題を代行させることの善し悪しや子供への影響は置いておいて、こういったことの需要があることや商売が成り立っていることが非常に興味深いです。

現在の仕事は多種多様で、目の付け所次第でなんでもビジネスになるのですね。(僕も卒論の代行を頼みたいくらいです…笑。頼まれた方が割に合わないかもしれませんね。)

さて、代行で閃きましたが、僕も代行を依頼したいと思います。

それはこのブログの代行。

ヨガ教室に通っていただいてる方で文章を書いてみたい方にたまにはブログを書いてもらおうかなと思います。

べ、べつにサボりたいとか、そういうわけじゃないですからね…!!

アームバランス&逆転クラス

2020/10/04

毎週日曜朝8時からは「アームバランス&逆転」のクラスを行っています。このクラスでは様々な種類のアームバランスの練習を行います。

今朝のメインはドラゴンフライ(マクシカーナグアーサナ)というアーサナ。背骨を捻ることが必要だったりお尻周りの柔らかさや強さが必要だったり、かなり難しいアーサナだと思います。

そんな中、昨日からオンラインクラスに参加してくれている方がいました。その方がドラゴンフライをきれいに長くキープしていたので、

「あれ?前から出来ていたんですか?」

と聞くと、

「初めて出来ました…!」

とのこと。なんだか嬉しそうだったので僕も嬉しくなりました。

こんな風にできなさそうだけど意外とできてしまうことって多いんです。

ポイントは準備すること。

アーサナだったら、そのやりたいアーサナに関して必要なことを徹底的にやります。ねじりが必要ならねじりを、股関節の屈曲が必要なら腸腰筋のスイッチをONにしてお尻周りを柔らかくしておく、などなど。

そうして準備しておくといざ動きたい時に動けます。

もちろんいつでも時間の制約があるので自分の思い描く通りにできないことの方が多いですが、限りある中で出来るだけやります。

その辺はアームバランスクラスの裏テーマですね。

まあ一番は楽しくアームバランスの練習ができればいいと思います。アームバランスや逆転の精神に与える影響も大きいですので気楽に楽しみながら挑戦していきましょう。

縁側に腰掛ける

2020/10/03

今日のブログは京王線の電車の中で書いているのですが、久々に京王ライナーに当たりました。通常の電車として運行している京王ライナー。少しラッキーな気分です。いつもより一本遅い電車だからかな。。

さてタイトルの件ですが、昨日の午後は時間ができたので新スタジオになったengawayogaに修行に行ってきました。コロナ前と同じ目黒駅近くの建物。参加したクラスはBTY+T。BTYはBorn to Yog、Tはなんとタバタ式トレーニングのTでした。

タバタ式トレーニングは最近のブログ(HIIT)で紹介した4分間の高強度インターバルトレーニング。息子達と息を切らしながらやっているトレーニングです。ヨガとは真逆のような力の使い方をするのでかなりの刺激になります。

まあタバタは4分だけなのでそれ以外はBorn to Yog。逆転のポーズがとにかく多いクラスです。

engawayogaの先生のKiyoshiさんはヨガをやっている人の中でトップレベルに動ける方。昨年末くらいに一度Kiyoshiさんのクラスに参加したことがあり、今回は2回目でした。

自分の身体を成長させたい時には自分より動ける人のそばに行くのが一番です。昨日も間近でKiyoshiさんの動きを観察することで色々とヒントが得られました。おかげさまであまりバランスのとれなかった逆転のアーサナなども一気に安定しました。

一人で練習するのとは全然違いますね。成長したい時は刺激を受けられる人の元へ直行です。

動けるようになるのはどんな人にもメリットがあります。動けるようになるだけで感覚が研ぎ澄まされ集中力が増します。場合によっては物事への視野も広くなり、追究する心が生まれます。

みなさんは最近刺激を受けましたか?たまには強制的に自分を高めてくれる場所に行くのもいいですよ。(と自分に言い聞かせる。。)

東大生活物語 第五話「105分…?」

2020/10/02

今日は散歩日和の清々しい日でした。朝のアナ骨に参加した方が、「歩いていたらキンモクセイの香りがふわっと漂ってきて秋を感じました。」と言っていたのですが、そういえば今年はまだキンモクセイの香りを嗅いでいない。「何でだろう?」と考えてみるとすぐに理由が思い浮かびました。マスクをして行動しているから香りを感じづらいのですね。

マスク生活はいつまで続くのか。。まあマスクが役に立つことも多々あるんですけどね。(バレないように舌回しできたりとか笑)

では今日も毎週恒例「東大生活物語」。キャンパスライフスタートです。

前回の話↓東大生活物語 第四話「球当て交流」

2015年4月に唐突に始まった大学生活。何もかも新鮮でした。一年生のSセメスター(一学期)は必修の授業も多く、どうしても単位数が増えてしまいます。最初の学期に選択した授業は週に14コマ。当時はよくそんなことができたものです。周りの同級生に比べたら多い量ではありませんでしたが。。

そして驚いたのが一時限あたりの時間。

なんと105分!

1時間45分授業です。元々は東大も90分授業だったらしいのですが、僕が入学したその年から105分システムが取り入れられたのです。

(なんてことを…!)

じっと座っているのが苦手な僕からしたらその15分は大き過ぎる。そもそも90分でも集中力がもたないのに。。

しかも授業時間が長くなったことで更なる弊害が起きていました。元々東大の一時限目は朝の9時開始だったのですが、それが8時半開始に変更されてしまったのです。

つまり通勤、通学ラッシュの時間と丸かぶり。駒場東大前駅の近くにはけっこうな数の高校(都立駒場、駒場東邦、筑駒、国際高校など)があるので井の頭線の電車に乗ってる学生も多いのです。

大学生はラッシュの時間から外れた空いてる時間帯に優雅に通学しているイメージがあったのに、結局体が押しつぶされそうな満員電車に揺られることになりました。

朝からかなりの体力を使います。

そして朝一から来る105分授業。

月曜の朝は全部英語。

4時限目になる頃には頭がヘトヘトです。座ってるのもキツいです。その後仕事があります。

なかなかハードでしたが、それでも新しい世界は新鮮で充実した毎日を送ることができました。

そしてある日気づいたことがありました。

とあるドイツ語の授業の先生(けっこうご高齢)がなぜかいつも授業開始時間に現れないのです。「あれ?今日は休講かな?」と思うと必ず15分遅れで教室にやって来て何事もなかったかのように授業を始めます。

(さては105分間授業する体力がないな…!)

三回目くらいでようやくそのことに気づきました。

それはそうですよね。授業を受けるよりも授業をする方が頭も体力も使いますから。

一番煽りを受けたのは教授陣だったのです。先生も学生も後半は集中力が完全に切れるという結末。。

恐るべし学内改革…!!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

パワーナップでパワーアップ

2020/10/01

みなさんは午後眠くなったりして集中力が落ちることはないですか?

食事の内容などで眠さをかなり抑えることはできますが、どうしても集中力が落ちてしまうことはあります。集中していれば10分で済むような作業も1時間かかってしまったり。。

そんな時にオススメなのがパワーナップです。

パワーナップとは20分前後の仮眠のこと。短いお昼寝です。

ポイントは長く寝過ぎないこと。30分以上眠ってしまうと段階がある睡眠のステージが上がってしまい、起きた後も眠気や怠さが残ってしまいます。パワーナップは15〜20分、どんなに長くても30分に抑えておきましょう。長く寝過ぎてしまうとかえって身体に良くないこともあります。

短い睡眠をとった後は気分がスッキリして集中力が回復します。起きた後に軽く身体を動かすなどしておくと更に作業能率が上がると思います。

夜の睡眠時間や質を確保するのはもちろんのこと、日中の睡眠の取り方でも生活の質が変わります。

仕事や家事がどうにも捗らない方、身体や頭を酷使している方、ぜひ一度お試しください^ ^

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以