- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

ありがとうございました

2020/12/31

大晦日ですね。あっという間の一年。毎年そんなことを言ってる気はしますが。

しかしながらやはり今年は特別。ほとんどの方にとって異様で特別な一年になったのではないでしょうか。

その中でもあまり例年と状況が変わらない人、もしくは状況を味方につけ飛躍できた人もいると思います。

ただ、どうしようもない状況になり涙を流した人もたくさんいると思います。

どん底まで行ってしまった人に「来年は良い年になるよ」と無責任なことを言えないのも事実。

その人のことはその人自身しかわからないのですから。

それでも「自分は大丈夫」という気持ちは大事だと思っています。

今は楽観的になれなくても過去の自分や未来の自分が「大丈夫」と思っていた瞬間があったことを思い出してみてください。

同じように未来の自分にも「大丈夫」と思っている瞬間があるはず。

今年は本当にありがとうございました。今までもたくさんの人に支えられてきましたが、今年は例年よりもそれを強く感じます。

僕自身にとっても変化の一年でした。自分が成長せざるを得ない状況になり、なんとか目の前のことに取り組んで。でもその後オンラインなどを通じて今までだったら出会うことのなかったような方々に出会えました。「大丈夫」だと思えるようにもなりました。新しいことにも挑戦するエネルギーも湧いてきました。

来年(明日)からも目の前のことに全集中で取り組んでいきたいと思います。

ヨガクラスに参加してくれているみなさん、このブログを読んでくれているみなさん、そしてこれから出会うみなさん、来年もよろしくお願いします!!

正当な理由

2020/12/30

ブログ書かずに夜になってしまった。

サボりたいな...

大声では言えないな...

だからと言ってあんまり「にじを」を登場させてもなあ。。

そうだ、昨日の目の負傷のせいにしようかな。

本当はもう治ってるけどそうしようかな。

うん、それがいい、それで通そう。

ふぅ〜。

今日はちょっと目の調子が良くないのでまた明日!!

ハンガートラップ×無邪気

2020/12/29

今日ハンガーが僕の右目に突き刺さりました。渋谷への仕事へ行く支度を家でしている時の出来事でした。

今までハンガーなどかかっていたことのなかった棚にハンガーがかかっていてその尖った端っこが飛び出ていたのですね。しかも堅い木製のハンガー。

ちょうど目の高さにかけてあって振り向きざまに突っ込んでしまいました。

急な右目への衝撃。「めきゃっ!」という音と激痛とともに床に倒れ込んでしまいました。急に倒れ込んで呻いている僕に妻と三人の子供達はびっくり(笑)。でもすぐに周りに駆け寄ってきてくれました。

ヨガインストラクターであるにもかかわらず呼吸がうまくできない僕はなんとか妻にハンガーが目に刺さったことを伝えました。妻が子供たちにその旨を説明すると、

5歳の長男は「はやくなおるようにあたためてあげる」と両手を目に当ててくれました。

3歳の次男は「くらえーーーーーー!!」と叫びながら僕の右目に激しい攻撃を加えてきました。

1歳の長女はその次男を見て「キャキャキャッ」と笑っていました。

次男に追撃の痛みにさらに呼吸が止まりながらも子供達の無邪気さと元気をもらいなんとか回復しました。結局コンタクトレンズ1枚と電車一本の乗り遅れだけで事なきを得ました。眼球ってけっこう丈夫。鈍い痛みはまだ残ってますが平気そうです。

それにしても何かあった時、子供の無邪気さに救われることってありますよね。気を遣われるよりも元気が出たり。

そんなことがわかった出来事でした。

年末年始

2020/12/28

こんにちは。あと何日かで今年も終わりですね。みなさんは年末年始をどう過ごされますか?

少し遅くなりましたがRSYの年末年始の予定です。

今年最終クラス→12/31(木)6:00~6:45「アナトミック骨盤ヨガShort」& 6:45~8:00「年末練習部屋」

2021年初クラス→1/3(日)7:30~8:00「アーサナ講座」& 8:00~9:30「アームバランス&逆転」

1月1日と2日はお休みとなります。

※31日の「年末練習部屋」はその前のアナ骨に参加されていればフリー会員でなくてもそのままご参加いただけます(無料)。

来月も今月と同じクラス構成なのですが日曜と火曜の夜に行っているクラス名を「おやすみヨガ」から「呼吸&瞑想」に変更しました。内容は変わりません。

そんな感じで年末年始もはりきってよろしくお願いします!!(適当...そしてはりきる必要もない...)

写真は長男から「ブログにつかってくれ」と頼まれた絵です(笑)

太陽礼拝

2020/12/27

今日は珍しく(?)ヨガのイベントを受けに行ってきました。

知り合いのBTYインストラクターのNAOTO君が「太陽礼拝108回」のクラスをやるというのをインスタで知って申し込んでいたのでした。

場所はLuana Shanti Studioというスタジオ。最近オープンしたらしく横浜市青葉区という場所にありました。遠いかな?と思いきや南武線を使えば電車で45分くらい。渋谷に通うのと同じくらいでした。駅(藤が丘駅)からも近く、たどり着いてみると外の光が差し込む明るいスタジオでした。

肝心の太陽礼拝108回ですが、NAOTO君を含めたインストラクター三人がインストラクションを担当していました。36回ずつですね。

108回と聞くと果てしなく長い気はしますが、36回に区切って一つ一つの動きに集中すると意外にはやく過ぎ去ります。結局ちょうど1時間ほどで108回が終わってしまいました。なかなか良い集中状態に入れて頭もスッキリしました。

たださすが太陽礼拝。腿裏を伸ばす効果があり過ぎて最後30回くらいは下半身の安定感が揺らぎました。柔らかいタイプの人は前屈をかけ過ぎずやる工夫が必要かもしれませんね。

そして終わった後になんと日付入りの修了証をいただきました。実は今日が誕生日だった僕にとっては良い記念になりました^ ^

どうもありがとうございました!

以上感想文でした(笑)

睡眠×不足×過多

2020/12/26

運動、栄養と来て今日は睡眠の話です。

睡眠の質はめちゃくちゃ大事なところではありますが、まずは細かい話は抜きにしてしっかり眠る時間を確保しましょう。

睡眠関連の本を何冊か読んでみると3〜4時間の睡眠で健康が維持できるショートスリーパー、10時間以上が必要なロングスリーパーはそれぞれ人口の1割くらいしかいません。しかもそれらはほとんど遺伝で決まるそうです。

なので大多数の方はミドルスリーパー。6〜9時間ほどの睡眠が必要なタイプです。その場合には睡眠時間が7時間を切ってくると日中のパフォーマンスが著しく低下します。

睡眠はその他の身体のケアなどでは代替できないのです。運動や栄養の面がしっかりしていても睡眠不足があるだけで心身は衰弱してしまいます。

睡眠時間をしっかりとるようにしただけで悩んでいた心身の不調が消えてしまうことがあります。働き過ぎで身体を壊すのもだいたいの場合睡眠不足が原因です。

ただ眠るのにも実は体力が必要なんですね。身体が弱り過ぎていると眠れば眠るほど疲れがたまるという現象も起きてきます。ここでも結局は運動と栄養との相互作用があるのです。運動や栄養が適切だと睡眠ホルモンのメラトニン(セロトニンから合成)もしっかり分泌されます。

まずは睡眠を中心に時間の使い方を見直すことで自分の日中の活動を密度の濃いものにできるのではないでしょうか。眠気と共に長い時間起きていることと比べるとその大切さがわかります。

あとはロングスリーパーでもないのに長過ぎる睡眠をとってしまうケースも要注意。身体のリズムが崩れて身体が重く、半分眠ったような生活に陥ってしまっているパターンです。適切な時間で疲れをとるにはやはり適度な運動から始めると改善します。

ヨガをやり始めたらぐっすり眠れるようになりました、ということもよく聞きます。睡眠には運動(呼吸法も運動の一種)が必要だし運動の回復には睡眠が必要なんですね。

いずれにしてもしっかりとした睡眠の量と質を確保するのが難しい時代。

「仕事があるから起きていなければならない」

「娯楽があるから起きていたい」

でも睡眠があってこそそれらをエネルギッシュに楽しむことができます。

みなさんは睡眠をサボっていませんか?

栄養×不足×過多

2020/12/25

昨日のブログでは運動について書きましたが今日は栄養です。

たくさん食べていても栄養が不足するというのは盲点かもしれませんね。現代版の脚気とでもいうべき症状は割と頻繁に起こるのです。

運動・栄養・睡眠の3つはどれも欠かせない要素でありお互いに作用し合ってます。特に運動をしっかりした後はこの栄養の補給が欠かせません。そして注意しなければならないのがその内容なのです。

昨日は「トレーニングすると筋肉に細かい傷がつきますよ」なんて話をしましたが、その傷を直すために栄養が必須になります。例えば体内で作り出せない必須アミノ酸、たんぱく質の代謝に関わるビタミンB6、体内の様々な代謝に関わるマグネシウムや亜鉛などのミネラルが不足するとトレーニングのダメージから回復することができません。

また体内でエネルギーを作り出す際にもビタミンB群やマグネシウムなどのミネラルが必要になります。不足すると動いたり考えたりするためのエネルギーがなくなり元気がなくなってしまいます。

結局体内ではこの身体を維持するための化学反応が常に起きているわけです。化学反応には材料が必要で、その材料が各種栄養素。体内で起こる物質の分解や合成を「代謝」と呼びます。

そして栄養の不足と過剰は隣り合わせ。

例えば三大栄養素の糖質を過剰に摂ると、糖質代謝に関わるビタミンB1などの栄養が余計に使われてしまいます。多量栄養素(糖質・脂質・タンパク質)を大量に摂ることで微量栄養素(ビタミン・ミネラル等)が逆に不足してしまうのですね。

エンプティフード(微量栄養素がほぼ皆無の食べ物)ばかり食べているとエネルギー代謝が回せなくなり鬱などの精神症状が出てしまうのはそのためです。糖質ばかり摂っていては体内の微量栄養素が足りなくなってしまいます。(体内で合成されるビタミンもありますがすぐに追いつかなくなってしまいます。)

現代生活はエンプティフードで溢れているので注意が必要です。菓子パンなども安くて気軽に買えますしね。ホールフード(食材丸ごとorそれに近い形)を自分で料理するのが身体には負担をかけません。

あとは糖質の質(GI値やその他の要素)や脂質の質(身体に有用な脂質)なども工夫するだけでだいぶ身体は変わりますがブログで散々触れてきたのでここでは省略します。

栄養は運動をたくさんする人、そして運動を全くしてない人は特に気をつけたい所。若い頃は栄養が不足していても細胞の若さでなんとかなることが多いですが、30代を過ぎた頃から食事内容による差がだんだん出てくるようです。

20代の頃に比べて最近なんだかエネルギーがないと感じる方は栄養について考え直すことで解決することもあると思います。

運動×不足×過多

2020/12/24

昨日のブログでは運動と栄養と睡眠の話をさらっとしましたが、今日は運動についてのお話です。

みなさんは「運動」と聞くとどんなイメージが浮かびますか?「健康に良い」というイメージはあるかもしれません。では運動をすると身体や心にどんなことが起こってくるのでしょう。

主に以下のようなことが心身に起こります↓

・筋肉が強く柔らかくなる

・骨が丈夫になる

・心肺機能や血管が発達し疲れづらくなる

・免疫力アップ

・体重が適正になり関節への負担が減る

・脳が若返る

・血液の質が上がる

・気分が良くなる

・集中力が増す

などなど。

身体を動かすことで筋肉や骨に刺激が与えられ強くなります。そして心肺の機能を上げたり毛細血管を増やすことで体内の流れが良くなります。それに伴って風邪に対する抵抗力が上がったり、体型が整って見た目が良くなったりします。

そしてそれだけでなくて運動すると脳が若返ります。人間は脳からの命令で動いているので運動すると脳の色んな部位が使われます。そして筋肉や感覚器官からのフィードバックを受けて脳自体が活性化します。ある種の脳トレなんですね。

さらに運動すると活発に分泌される神経伝達物質は気分を良くしたり、集中力を上げたりします。運動後にスッキリとした気分が続くのはこの辺りの理由が大きいのです。

上記のような作用が合わさって、運動している人は身体の雰囲気が良くなります。エネルギッシュで覇気がありながらどこか爽やかな雰囲気をまとえるようになるのです。

たまにいますよね。急に雰囲気が変わる人。その人は運動を始めたか恋愛を始めたかのどちらかです(笑)

そして人間の基本活動である運動をずっとしないでいるとどうなるかというと上記のことの逆のことが起こり始めます。上のリストの意味を逆にして読み上げていってみてください。特に活動が著しく制限された今年は当てはまる人が多いはずです。

さて、ここまで運動万歳というようなことを書きましたが、物事には裏表があります。運動不足もあれば運動のし過ぎもあるのです。運動にも依存症がありますし、運動の種類によっては関節に負担がかかり過ぎるものもあります。

運動は心身に必要不可欠だし、恩恵ばかりではあるのですが、

身体を鍛える=一時的に身体を痛める

ということは頭に入れておいた方がいいように思います。例えばどんなに強度の低いヨガポーズでも初めての方がやれば十中八九筋肉痛がきます。一度筋肉に微細なヒビが入るのです。それが回復すれば前より強い状態になりますが一時的には弱ります。

その仕組みを無視して自分の容量を超えた運動を続ければ、勘の良い人はもうおわかりのように上のリストの逆のことがここでも起こってくるのです。

・筋肉が硬くこわばる

・骨や関節がもろくなる

・疲れやすくなる

・抵抗力が下がる

・脳の機能が落ちる

・血液の質が落ちる

・気分が沈みこむ

・集中力が落ちる運動は栄養と睡眠の回復要素があって初めて機能するんですね。運動だけして栄養と睡眠をおろそかにすると大変なことになります。若い頃は感じないかもしれませんがある年齢を超えるとドカンときます。

やはりバランスですね。

とはいえ世の中圧倒的に運動不足の人の方が多いですのでまずは動くことから始めてみましょう。

ん?そんな簡単に始められない?

わかってます。人間は基本現状を維持したい生き物ですので。

物事の始め方はまたそのうち書きます(笑)

やりすぎ×やらなさすぎ

2020/12/23

心身を元気にするには運動、栄養、睡眠(休養)が基本になります。どれが欠けてもどれが行き過ぎても不調が出てきます。

運動不足だと身体が重くなったり、やる気が出なかったり。

運動過多だと身体のあちこちに障害が出たり、常に疲労していたり。

栄養不足だと身体の材料が作れなかったり、鬱になったり。

余計な栄養過多だと肥満になったり脳の働きが鈍ったり。

睡眠不足だととにかく全てのパフォーマンスが下がったり。

睡眠過多だと筋力や脳が弱り何もする気が起きなくなったり。

特に今年のようなストレスがかかる状況下ではこの3つのバランスが崩れやすく心身が弱る人も多いと思います。

「運動・栄養・睡眠が身体にいいですよ。」なんていうのは誰でも知ってる話。でも本当にそれぞれがどれくらいの影響を心身に与えるかを知っている人は一握りもいないでしょう。

心身の不調に悩まされながらも身体にとって一番基本的で大事な要素を完全に無視してる人はたくさんいます。

明日からはその辺りの基本的な話をまた改めてしていければいいなと思います。(急に真面目なモード。)

着る毛布

2020/12/22

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?風邪などは引いていませんか?ところでみなさんは寒さに強いほうですか?

少し前から急に冷え込みが強くなり、朝起きるのが難しい時期になってきました。僕の場合は火木の朝6時からアナ骨オンラインがあるので絶対に寝過ごすわけにはいきません。でもなかなか布団からでるのに強い意志力が必要な季節です。

眠いとかではなく寒いのです。そして僕は寒さに強くありません。。

何かすんなり起きれる方法はないかなと思っていたところ妻から「着る毛布」というものが最近出回ってるらしいという情報を聞き早速調べてみました。なるほどこれなら起きられそう。しかし急な寒さの中、みんな考えることは同じようで人気のある商品はかなり売り切れてました。それでもAmazonで良さそうなものを見つけて購入。昨日その商品が届きました。

早速届いた「着る毛布」を着て布団をかけて就寝。今朝はちょうど6時からアナ骨だったので実験には良いタイミング。

結果、スムーズに起きられました。毛布を着ているので布団から出る時も寒くないのです。オンラインクラスをやっている部屋は2階にあるのでその温かい格好のまま二階へ。いつもはめちゃくちゃ寒い廊下も階段も寒くありません。

これから朝起きるのが苦じゃなくなりそうです。

そして妻に結果報告。

僕「やっぱり着る毛布着て寝たら朝楽だったよ。」

妻「え?着て寝たの?」

僕「え?そりゃ着て寝たよ。着る毛布だもん。」

妻「え?着る毛布って起きてる時に着る防寒具じゃないの?布団の傍らに置いとくもんでしょ。」

僕「え...?」

日中過ごす時に着る用...?そうなのか...?

・・・まあでも僕はこの使い方で行こうと思います!!

爆発

2020/12/21

今日長男は幼稚園がお休みでした。一昨日の土曜日に幼稚園の作品展示会みたいなのがありその代休だったのです。

去年は仕事の予定が入ってしまっていたので見に行くことができず僕は今年初参加でした。

園児たちの描いた絵や作った物が展示してあるのですが、これが思いの外おもしろいのです。(←「思いの外」は失礼…)

同じライオンの絵にしても描く子によって様々でおもしろい作品がたくさんありました。まだ余計な知識が入っていないので「ライオンはこうだ」というのがないのですね。独創的な絵が多いのです。中にはかなりエネルギーのある絵もありました。(美術館で良い絵に出会った時の感覚。)

年少から年長に上がるに連れて作品の精度はどんどん上がってくのですが、作品のエネルギー感やインパクトは年少も負けていない所がおもしろいですね。

まさに芸術は爆発ですね。(芸術のことも知らないのに何言ってんだか笑)

パーソナル親子

2020/12/20

昨日のブログでは僕が親子でHIITをやっています、なんて話を書きました。今日は僕のパーソナルヨガを親子で受けてくれている方の話です。

例えば純粋に股関節を使ったお辞儀(前屈)は30°ほど傾かせるのがやっとの状態でした。アナ骨のローランジにしても両手をついた状態でもキープができず数秒で休んでしまっていました。

そんなFさんも最初の一年は2週間に一回のペース、半年程前からは週一のペースに切り替えてコツコツとヨガトレーニングを重ねてきました。すると最初30°で腿裏が突っ張ってしまっていたお辞儀も90°近くまできれいに曲がるように。ローランジや他のアナ骨のアーサナもしっかりとしたアライメントでロングキープできるようになりました。

そして最初は(本人が)全く想像していなかったアームバランスもバカーサナ、カウンディンニャアーサナ、サイドクロウを始め、ジャンプバックまで余裕を持ってこなせるように。

そんな中半年くらい前からFさんの小学生の娘さんのMちゃんもパーソナルヨガを受けるようになりました。(二人同時にではなく一人ずつ。)

Mちゃんももちろんヨガ未経験だったのですが、元々ブリッジなどの後屈が得意な体質。深部感覚も鋭く動きを覚えも早いのです。

そんなMちゃんがシールシャアーサナとピンチャマユーラアーサナの練習を始めて、両アーサナともどんどん成長していったのですが、そこから少し遅れてFさんもシールシャアーサナの練習を始めました。

初めての頭立ち、最初は全く足が浮く感じが想像できなかったようですが、補助から始めてどんどん自立できるように。一年間積み上げてきた土台があるので本人も驚くくらい安定してきました。

そしてこの成長の一因となっているのが同じシールシャを練習しているMちゃんの存在。

最近Mちゃんはシールシャで脚を自在に動かせるようになったり成長が目まぐるしいのですが、その姿を見てFさんもものすごい成長を見せています。

目で見て自分の身体に落とし込む技術的な面と一緒に同じヨガをやっているという精神的な面が作用しているように思います。

一年ほど前は全く想像できなかった頭立ちで完全にまっすぐ止まれるとは…

近い人との切磋琢磨はお互いがお互いを高め合いますね。(そういう僕も長男からかなりの刺激を受けています。)

みんなでやればつらくない

2020/12/19

いつかのブログで紹介したトレーニングHIIT(High Intensity Interval Training:高強度インターバルトレーニング)。

その一種であるタバタ式トレーニングというのは、20秒間強度の高い全力の運動を続けてその後の10秒は休息(もしくは低強度の運動)、そしてそれを8セット繰り返すというもの。合計4分で終わるトレーニングです。

運動した後に脂肪燃焼効果が長く続くので人気ですが、僕も終わった後の集中力の高まりが気に入りたまに家でやっています。4分で終わるので時間がない時でもできるトレーニングです。運動の種類は全力でできれば何でもいいのですが僕はたいていバーピーを取り入れています。

ただこのHIIT、心身に対する効果はすごいのですがとてもきついのです。ヨガとは全然違う回路を使っていきます。なのでたかだか4分で終わるとはいえやるには少し勇気が必要です。

しかし僕には秘策があります。

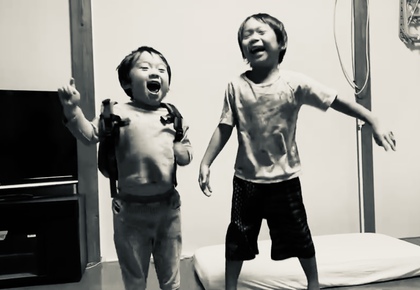

秘策というか、、秘策でもないけれど、ただ遊んでいる子ども達の前でスマホアプリのトレーニングタイマーをONにすればいいのです。するとそれまでレゴをしていようがテレビを観ていようが一緒に動き始めます。(写真)

子ども達が一緒にワイワイやってくれるおかげで心臓バクバクのHIITも楽しいものに大変身。終わった後は気分がすっきりして集中力が上がります。(脂肪燃焼の回路にもスイッチが入ります。)

やっぱり誰かと一緒に何かをやるっていうのはいいですね。ハードルが高いことも一気に楽しい作業になります。ヨガもスタジオやオンラインで誰かと一緒にやることで楽しい時間になります。

トレーニングや仕事でも効果があるけど気の進まないものをやる時の手としては、

・半強制的にそれをやらなければならない状態を作り出す

・その作業を楽しいものに様変わりさせる

などがありますが、できるなら後者の方がいいですね。

みなさんの普段やっていることも工夫の余地があるかもしれませんよ。

ママパパヨガ

2020/12/18

書こうと思っていたらホームページのトラブルとかで下書きになっていた話↓

先日の火曜日が今年最後のクラスでした。

参加している方の動きを見て思ったのは、「最初と動きが全然違う」ということ。

ほとんどの方がヨガ未経験、頻度も少なめという難しい条件の中ですが、やっぱり定期的に身体を動かすことは心身に変化を起こしていくようです。

初回ではお辞儀の姿勢をとるだけでも大変だったのに今では色々なアーサナをしっかりとしたアライメントでとれるようになってきました。(今もキツいのはキツいでしょうが。当日に筋肉痛の報告をいただいたりもします笑)

週に何回もやっている通常のクラスとは異なり、少ない回数でなるべく身体に効かせていくこのクラスは僕にとっても勉強になります。

最初はママヨガという形でスタートしましたが、オンラインにしてからは参加してくれるパパもちらほら。嬉しいことですね。夫婦で身体を動かすのも楽しいと思います。(うちはまだ下の子が小さいので二人同時に手が空くことがありません^^;)

そのうち楽しいペアヨガなんかもやってみたいなと思います。

ではこのクラスはまた来年!パパの参加も増えるといいな。(平日の日中だけど。。)

システム復活!

2020/12/16

いやぁ、昨日は焦りました。夜のオンラインクラス「おやすみヨガ」が始まっても一人しか入ってこないな…なんて思っていたらホームページのオンラインスケジュールが表示されない状態になっていたそうです。

入ってこれた一人はそのカレンダーのページを開きっぱなしにしてデスクトップに貼っていたようなのでミーティングIDを確認できたとのことでした。

色々試してみても何が原因か全くわからずホームページのシステムを作っている会社に問い合わせたところ、やはりシステム障害があったようです。迅速に対応していただき今朝のビギナーヨガが始まる前にはスケジュールが再び表示されるようになっていました。

システムが直ったついでに余計な手間をカットしようと思い「オンラインフリー会員ページ」という所をクリックすると直接ミーティングIDが載っているカレンダーページに飛べるように多少の変更を加えました。

今までよりワンクリック手間が減ったと思います。

それにしてもいつもおやすみヨガを楽しみにしてくれてるTさん、昨日はレッスンができず申し訳なかったですが、聞いてみれば自分で呼吸法をして寝たとのこと。成長したものですね。嬉しいです。

ではではシステム障害が起きないことを願って引き続きよろしくお願いします!

システムトラブル...

2020/12/15

今夜のオンライン「おやすみヨガ」ですが、原因のわからないシステムの不具合で開講されませんでした。オンラインスケジュール(フリー会員用)の12月のミーティングIDが全て表示されない状態になっていて誰も入れない状態になってしまっていました。

楽しみにしてくれていた方々申し訳ございません。。

今システムを復旧しようとしているのですが、未だ原因はわからず...取り急ぎこのブログでも報告している次第です。

復旧できるにしろミーティングIDを個別に送るにしろフリー会員の方には連絡しますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。

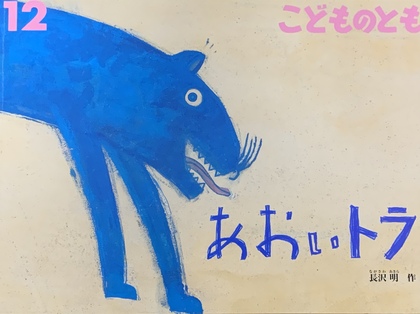

あおいトラ

2020/12/14

息子たちが読んでいる絵本の中にたまにものすごい名作が紛れ込んでいます。大人が読んでも心が揺り動かされエネルギーが湧いてくるような作品。

今回の写真の絵本もいつか紹介した「おにの神さん」(6/17ブログ→おにの神さん)と同じ幼稚園で頼んでいる定期購読の作品。(システムがよくわかりませんが本屋には売ってないのかな…)

「あおいトラ」

ともかくすごい作品です。

以下あらすじコピペです↓

一風変わった青いトラが荒野を歩き、シマウマやフラミンゴなどの生き物と出会います。「シマシマないのに?」「あおいのに?」。外見を理由に「トラであること」を否定され、トラは自信を失いますが、思いがけない出会いが、トラの内面を変えていきます。アイデンティティをテーマにした、幼い読者に不思議な余韻を残す作品。

作中ではあおいトラを「あおいの」と呼んでいるところも深いです。そして最後のページのなまずの一言。グッときます。

息子が年少の時に定期購読していた絵本の中でも「あおいトラ」と「おにの神さん」は読んだ後の感覚があまりに違ったのでネットで調べてみると両作品ともに構想から制作まで4〜5年もかけているものでした↓

子どもから大人まで楽しめる絵本はそう多くはないのでオススメの2冊です。

でも書店やネットじゃ買えないのかな…?

体質×風邪×食事のちダジャレ

2020/12/13

風邪が流行っていますね。うちの子たちも少し前まで風邪気味でした。まあ今年はコロナ対策でみんなマスクもしてるし消毒もしているので例年よりもインフルエンザなどは少ないかもしれませんね。

さて、風邪を引いた時にも体質によって少し対処の仕方が変わってきます。

例えば食事。

みなさんは風邪を引いた時しっかりと食事をとりますか?それとも食欲すら起きませんか?

風邪の度合いにもよるでしょうけど体質によってけっこう分かれるところです。風邪を引きかけた時にしっかり食べて栄養を摂り治してしまう人。食べない方が風邪が長引かない人。生まれつきの胃腸の強さに左右されますね。

あまり胃腸が強くない人は風邪で弱ってる時にあまりちゃんとしたものを食べてしまうと消化にエネルギーを使ってしまい逆に弱ってしまいます。でも消化吸収機能の高い人はビタミンミネラルを中心とした栄養を食事からしっかり摂ることで回復が早まります。

いずれにしても消化に時間のかかる重いものは避けた方が良さそうです。

ストレスのかかる場面などでも一緒ですね。仕事でストレスがかかった後は何かガッツリしたものを食べたくなったりしますが、特に胃腸の強くない人は重いものを食べるとその後の気分も落ちます。ストレスにさらにストレスを追加するようなものですからね。量も腹七分目程度に抑えておいた方が心身の回復がはやいです。

子供も同じ。もうすぐ受験シーズンですが、間違っても試験前夜に「勝つ丼」などというしょうもないダジャレのために消化にめちゃくちゃ時間のかかるカツ丼を食べさせるのはやめてくださいね。寝てる間も消化にエネルギーを使いすぎてしまい脳が休めず、試験当日のパフォーマンスはガタ落ちです。(よく豚肉のビタミンB1がエネルギー代謝を高め頭の働きをアップするとかオススメされてますが、その前に消化吸収の過程を考えてくださいね。)

まあ納豆や山芋のネバネバ=Never Give Upくらいのダジャレ験担ぎにとどめておく方が良いでしょう。日本語特有のオノマトペと英語の不思議なコラボレーションではありますが、消化もよく栄養も豊富なのでカツ丼より合格確率は上がるでしょう。

少し話がズレましたが自分のパフォーマンスを上げる(風邪を治す、仕事を捗らせる、試験をパスする)には自分の胃腸の能力を見極めた上でそこに負担をかけないことが大事になってきます。その上で栄養が生きてくるのです。

それに加えて以前何度も書いた糖質(←これも人によってだいぶブレがある)の質を考えていけば自分の力を最大に近い形で発揮できるようになるのではないでしょうか。

時間を定義し直す

2020/12/12

みなさんは時間がなくて焦りを覚えることはありますか?

現代社会の生活においては「時間がない」という感覚を覚えることはありますよね。僕も時間のなさに焦ったりすることが多々あります。

でも時間に追われるような感覚を持ったまま何かをしてもその物事の質はグッと下がってしまいます。

例えば僕は必ず毎日ヨガで身体を鍛えることにしていますが、どうしてもまとまった時間が取れないこともあります。次の仕事が始まるまでに30分しかない、とか。

でも30分はあるわけです。十分に動くこともできるし深い瞑想もできる時間です。

ただ「30分しかない」と焦りを感じているような状態で瞑想をしようとしてもなかなか集中できません。

時間が30分しかないことがいけないのではなく、「30分しかない」と思っていることが問題なのです。

時計中心の生活です。

なので時計を一度忘れます。

60秒で1分、60分で1時間、24時間で1日、365日で1年という巡り巡る時間感覚を忘れます。

古代エジプトで始まった太陽暦を忘れるのです(笑)

その代わりに直線的にずっと続いていく時間を感じます。

自分が生まれてから死ぬまで一直線の時間。もしくはもっと大きな枠、地球が始まって終わるまでの時間などでもいいです。

そうするとほぼ永遠の時間の中に自分がいる感覚になります。そうなればもう「時間がない」と焦る自分は消えています。

単純に今やっているトレーニング、瞑想、仕事などに集中ができるのです。

実際に次の仕事に遅れたりしないためには30分のタイマーなどをセットしておけばいいのです。セットした上で残り時間は考えずに永遠の時間(の一部)を楽しむ。

人間はモノの捉え方や感覚の持ち方次第で能力を発揮できたりできなくなったりします。

ともかく今目の前にある物事に集中するために時間を捉え直すこともけっこう有効なのではないかと思います。

焦りやすい人、せっかちな人はぜひお試しください。

東大生活物語 第十三話「シケタイ」

2020/12/11

今日も気持ちのいい天気でした。12月なのにやけに暖かいですね。来週から寒くなるそうですが。遅筋の少ない僕にとっては恐ろしい季節がやってきます。

今日はまた長男と次男をスイミングスクールに連れて行ったのですが、次男はプールに入っている45分ほどの間に4回くらいトイレに行きました。普段は膀胱の能力が高く、寝ている間も絶対におねしょなどしないタイプなのですが、ちょっと冷えるとすぐトイレに駆け込みます。その割に寒い日でも上着を着ずに半袖短パン。でもブルブル震えて唇を紫にしている。。めちゃくちゃです。

まあ親が親ですからね(笑)

さて今日は隔週連載に変更になった東大生活物語。悪しき慣習のお話です。

前回の話↓

東大には「シケタイ」というものが存在します。シケタイとは試験対策委員の略で、毎学期行われる試験を協力して乗り切るための伝統的(?)な制度です。公式の制度ではなくクラス単位で勝手にやっているだけなのですが伝統的に存在しています。

クラスに1人「シケ長」が任命され、クラス全員がそれぞれ何らかの授業のシケタイになります。例えば僕は語学が得意だったのでスペイン語のシケタイになりました。

シケタイは何をするかというと、その担当する授業をまじめに受けてノートを細かくとったりする。そして学期末の試験前にはその内容をまとめた試験対策プリント、通称「シケプリ」なるものを用意してその授業を受けているクラスのメンバーに配るのです。シケプリの出来がよければ単位を落とす確率も減ります。

まあ本来自分でちゃんと講義を聴いて自分で勉強しろという話ではあるのでシケタイ制度は賛否両論あるところです。シケプリがあるせいで勉強を怠ける学生がいることは確かです。ただルール内でコミュニティを作り工夫して協力するというのは個人的には悪くないかなと思います。

あとこういう制度があるのは東大の進学振り分け制度があるからかもしれません。1〜2年は全員教養学部所属で3年になったら自分の選んだ学部に進むわけです。ただ自分の希望の学部に進むにはそれに見合った成績が必要なのです。自分が取った科目の平均点(100点満点)が持ち点となります。なので単位を落とすような科目(50点以下)が1つでもあるようであれば自分の平均点がガクンと下がってしまうのです。(自分の行きたい学部が入りやすい所だったり人気のない所であればさほど気にする必要はありませんが。)

東大生全体の平均点はだいたい75点くらい(たぶん)。志望学部によっては85点くらいがラインになる場合もあります。(僕が所属していた文科三類から医学部に入るには90点以上必要でした。)

なので進学振り分け制度のない他大学よりも内部での競争は多少激しいのだと思います。その中でせめてクラスのメンバーで協力してウィンウィンな関係を築こうというわけです。まあ本当にトップを目指すにはシケプリだけに頼っていてもダメなので自分で猛勉強しなければいけないですけどね。

そんなこんなでスペイン語のシケタイになった僕ですが、結論から言うとシケプリは作り(れ)ませんでした。大学に入って気づいたのですが、僕はノートをとるのが恐ろしく下手でした。整理してまとめられないのです。大学に入るまで自分でも気づきませんでした。そういえば受験勉強もノートをきちんと使ったことがなかった。走り書きのメモのような使い方をしていました。向いてないのですね。

だからシケプリを作る代わりに試験前に時間をとって希望するメンバーには講義を行いました。こちらの方が得意だったし受ける方からしても口でコミュニケーションを取りながら勉強できるので理解は深まったと思います。(というか今思えば単にプリントを作るのが面倒だっただけかもしれません。)

僕自身1年の時にシケプリのお世話になったのが「情報」という必修科目。コンピューターネイティヴでない僕は苦手意識がある科目。数学の内容も入っていたので、東大入試の数学で8点しか取れなかった僕は情報で単位が取れるかどうか不安でした。ただこの科目もシケタイのおかげでなんとか平均点くらいはとることができました。

偉そうなことを言いながらなんだかんだシケプリのお世話になっていた僕。1〜2年の時は授業の合間に仕事(水泳のパーソナル)に抜け出したりとかなり忙しい日が続いていました。なので全てを自分1人でやろうとするとキャパオーバー。そう考えればシケプリ万歳。でも結局勉強するのは自分なので寝不足でした。

何よりも睡眠を優先している今の僕からしたらとんでもない生活をしていた頃の話でした。

To Be Continued...(隔週金曜日連載)

もう5歳

2020/12/10

今日は長男の誕生日。もう5歳か、と不思議な感じです。

5年前までは家に子供がいなかったのに。5年前のその日から生活の何もかもが変わりました。

長男は体質や体型が僕に似ていて身体を動かすのが好き。何ヶ月か前に突然始めた逆立ちもどんどん成長して一緒に練習するのが楽しい毎日です。

外界の刺激に対してすごく敏感に反応するところも僕に似ています。その分苦労することは多いかもしれないですが、嬉しいことやプラスの感情も増幅するので自分の特性を生かしてこの世界を存分に楽しんでほしいです。

もしどうしても自分で対処できないことがあったとしても、僕の経験と知識が助けになると思うので大丈夫。安心して自分の道を進んで行けばいいと思います。持ち前の研究心で全て乗り越えられます。

色んなことを引っくるめて本当に長男が生まれてきてくれてよかったと思います。

誕生日おめでとう🎉

息子によるブログ代行

2020/12/09

今日嬉しいことに長男(4歳)がこんなことを言ってきてくれました。

「おとうちゃん、いつもぶろぐをかいてるからたまにはてつだってあげる」

と言って紙を持ち出す息子。しばらくすると、

「これ、おとうちゃんがさかだちしているとこ。ぶろぐにつかうといいよ。」

と写真の絵をくれました。

いやぁ、ありがたい。

…べ、別にサボりたいとか思ったわけではないですからね!

渋谷のIKEA

2020/12/08

今日は渋谷での仕事の帰り道、先月末にオープンしたIKEA渋谷に初めて寄りました。

IKEAが仕事場所の目の前に突如オープンして以来、その店舗の前の通りにはいつもシナモンの匂いが立ち込めていました。一階の入り口付近にテイクアウトコーナーがあるのです。(シナモンロールやフェイクケバブサンドが売られています。)

一週間ほどそのシナモンの匂いに誘惑されながらもただ通過して駅に向かって行ったのですが、今日はその匂いに誘われてフラフラっと店内に入って行きました。

そういえば妻が「IKEAのジップロックが欲しい」と言っていたのを思い出し、キッチン用品を扱う4階へ向かうためエスカレーターへ。そして2階に上がると、

あれ?行き止まり…

写真のように次のエスカレーターが上りではなく下りになっています。フロアを通って逆サイドまで行き3階へ。するとまた行き止まり。

やっぱり全階でフロアを通らなければならない仕組み。

デパートの一部がそういう仕組みになっている所は多いけど全部の階は初めてかも。。

商品をなるべく多く目に触れさせる仕組みですね。IKEAは安いものが多いから良さそうな物が目に入るとつい手を伸ばす人が多いのかもしれませんね。

そんな僕も食器コーナーを通るうちにマグカップを手に取っていました。先日ずっと使っていたマグカップを割ってしまっていたのでした。

ジップロックとマグカップ、そして一階のテイクアウトコーナーで妻にパンのお土産を購入。普段素通りする場所での小さな買い物でした。

IKEAは立川とか港北とか少し行きづらい場所にしかなかったので馴染みのある場所に出来てよかったです^ ^

速筋型の宿命

2020/12/06

気がついたらこのブログも毎日連続600投稿を超えていました。習慣化してしまえば続くものですね。何かを続ける持久力はついてきたようです。

しかしながらこのブログでも何度もお伝えしているように僕の筋肉は瞬発力型の白い筋肉(速筋)の割合が圧倒的に高いのです。持久力向きの赤い筋肉(遅筋)と瞬発力向きの白い筋肉(速筋)の割合は生まれつきの遺伝子にかなり左右されます。細かい説明は省きますがその遺伝子はRR型、RX型、XX型というタイプに分けられ、僕はRR型で速筋の割合が多いタイプ。

速筋タイプはここぞという時に爆発力をだせるので個人的には気に入ってはいるのですが遅筋繊維の割合が少ないことによるデメリットも当然あります。

特に苦労するのは冬。

寒さに弱いのです。

もちろん寒さに強いかどうかは他の要因も多く関わっているので筋肉のタイプどうこうで決まるものではないですが、遅筋か速筋かのくくりで言えば遅筋が多い方が寒さに強いです。(まあ体脂肪の量などの方が大きな要因になるかもしれませんが。)

遅筋の方が熱産生能力が高く、筋繊維の周りに毛細血管が多いのです。

僕もヨガを始めて遅筋も増え、それに伴い毛細血管も増えたのでしょうが、やはり冬は寒く血行が滞りがち。

もう少し遅筋を強化したいものです。

RR型(瞬発力型)の人に朗報なのは、トレーニングのやり方次第で持久力の方はかなり増やしていけるということ。逆にXX型(持久力型)の人が瞬発力を目に見えて増やすのには多大な労力が必要となります。

僕もアナ骨をコツコツやっていたらだいぶ持久力が増えてきました。

どんなタイプであれ生活に役立つ遅筋は強化出来ますので、みなさんも時間をしっかりかけてアーサナをやってみてくださいね。

息を止めてみる

2020/12/05

みなさんは日常生活の中で息を止めることってありますか?

「息を止める」という言葉はけっこうネガティブな文脈で使うことが多いように思います。例えば、「アーサナをしている時に息が止まってしまったよ」とか「パニックになって呼吸をするのを忘れてしまった」とか。

もちろん息を止めるべきではないような場面で止まってしまったら身体に不利な反応が出てしまうことも多々あります。しかしながら自分の意思で息を止める練習をすることで自分の心身に有利な効果を生み出すこともできるのです。

今日は日常の中でとても役立つ呼吸法を1つ紹介します。

「ボックス・ブリージング」という呼吸法。

やり方は簡単で、

1. 鼻から4秒かけて息を吸う

2. 4秒息を止める

3. 鼻(もしくは口)から4秒かけて息を吐く

4. 4秒息を止める

1~4を繰り返します。(気持ちが落ち着いたり、自分がもういいかなと思うところまで。)

この呼吸法はかなり即効性があり、ストレスを強く感じている時にも有効です。僕個人の感覚としては息を止めない呼吸法よりも身体がエネルギッシュになる感じがあります。単純なリラックスというよりも心身の状態をバランスよく底上げするイメージです。これのもう少し強力なのが「おやすみヨガ」クラスでおなじみの「ひょうたん功」ですね。息止めとイメージをミックスします。

まずはやり方も覚えやすいボックス・ブリージング試してみてください。色んなシーンで使えますよ。

Procrastination!!

2020/12/04

今日息子たちとプールに行った帰り道、稲城駅前のロータリーの大きな木がLEDで飾り付けられているのを見つけました。自転車の後ろに座っていた長男が僕に聞いてきます。

「おとうちゃん、あのひかってるのなんていうんだっけ?」

「あれはイルミネーションだよ。」

「えっ?いまりねーしょん?」

「いや、違うよ。イルミネーション?」

「え?らみねーしょん?」

「いやいや何かを貼り合わせたいんじゃなくて...イルミネーション!」

「え?えりみねーしょん?」

「怖いな...誰か消されそうだよ。。イルミネーションだよ!」

「きょうプールたのしかった。」

「勝手に話終わらせるんじゃないよ!」

さて、表題の件ですが、金曜日が忙しくなったため東大生活物語は隔週連載になります!笑

代わりにYouTubeを観てください!

ではまた!!

身体を守る力

2020/12/03

人によって身体のリミッターというものはだいぶ異なります。リミッターとは自分が発揮する力に制限をかける安全装置のようなもの。瞬間的な力を発揮したいような時には邪魔だと感じることもあるかもしれませんが自分の心身を守るためには欠かせないものです。

例えばヨガクラスに参加してくれているAさんはこのリミッターの力が強いです。それゆえにアナ骨では長くキープできずにすぐにポーズを解いてしまったりします。しかしリミッターがうまく効いているため自分の力のラインが本能的にわかっています。休むのが非常に上手いのです。

昨日も風邪を引いたようなのにしっかりぐっすり休んでもう今朝のクラスには参加していました。自律神経の切り替えも上手です。眠りも深いと言っていました。まあこれはリミッター云々というよりも自己防衛能力が高いということになりますが。

逆に僕はこのリミッターが若干壊れかけたような状態になっているので大きな力は発揮できますが、かなり気をつけないと身体に必要以上の負荷をかけてしまいます。(ヨガを始めてからだいぶまともになりましたが。)僕からするとAさんのリミッターは喉から手が出るほど(出ないですが)欲しいものなのです。

リミッターが完全に外れた状態というのがいわゆる「火事場の馬鹿力」というやつですね。普通の主婦が車を持ち上げられると言います。まあこれは本当の緊急事態の話。

ちょっと色々な話の要素が混ざってしまいましたが、ともかく「どこまでやるのかやらないのか?」「どこまでできるのかできないのか?」にはものすごく個人差があるということ。

自分の特性を把握していきたいものですね。

引き算の大切さ

2020/12/01

生活習慣を少し変えるだけで身体が変わる余地はありますよ、なんて話を先日のブログでしました。例えば今まで運動習慣がなかった人が運動を始めたら10年前よりも動ける肉体になるという話。

やっていなかったことを始めたら心身に作用があるという「足し算」の話でした。

今日はその逆の「引き算」についてです。

生活習慣を変えるには主に二通りの方法があります。

やっていなかったことを始める「足し算」。

やってきたことをやめる「引き算」。

良いと思うことを始めるのはもちろん大切だと思うのですが、それ以上に心身が変化するのは自分にとって悪いもの、疑問に感じるものをやめることです。

特に依存しているものをやめると心身が全く変わります。(ものによっては一時的に離脱症状が強く出ますが。)

お酒、薬、タバコ、甘いもの、コーヒー、恋人、ゲームなどなど依存しやすいものはたくさんありますが、ドーパミンの過剰分泌などで毎日やめられない場合はかなりの体力と精神力をそのものに奪われてしまっています。

あとは、自分で疑問に思うような仕事や対人関係なども心と身体を疲れさせます。

自分の生活を思い浮かべてみてそういったものがもしあればやめてみると身体がスッキリして別物のようになると思います。(依存している場合はすぐにやめられないので徐々に減らしたり、専門的なやり方が必要になることが多いです。)

「引き算」ができると体力的、時間的、精神的な余地ができるので新しいことを始める「足し算」もやりやすくなります。

どんなにいい「足し算」でもやり過ぎると一つのことに集中できなくなってくるのでやっぱりまず「引き算」。

かなり人生のパフォーマンスが上がりますよ。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以