- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

ショーシャンク豪雨

2020/08/31

今朝も幼稚園に自転車で長男を送って行ったのですが、帰り道に大雨に降られました。ゲリラ豪雨。久々に全身びしょ濡れになりました。自転車の前に乗っていた次男もびしょ濡れ。

もうどうせ濡れているならと家の前でしばしの間次男と2人で雨のシャワーを浴び続けました。そして今回の写真。

映画「ショーシャンクの空に」。

僕が今までに観た中で一二を争うくらいの映画です。(映画通でもなんでもないですが…)内容は書かない方がいいと思うので書きませんが、見終わった後に爽やかなエネルギーが湧いてくるような映画です。(だいぶ前に観たので細かい内容は忘れてしまったけど。)

オススメです。

考えてみれば人生も映画のようなものですね。浮き沈みもありドラマがある。2時間にまとめられた映画のように凝縮された場面ばかりではないけどそれぞれにストーリーがあります。

でも毎日が単調だと感じる方もいるかもしれません。そんな時は自分がワクワクすることを見つけられると楽しくなります。新しいことを見つけてもいいし自分の毎日やっているものの見方をちょっと変えるだけでもいいと思います。

好きな映画の主人公のような気持ちで過ごしてみませんか?

たまには雨浴びるのも楽しいですよ^ ^(一人でやっていたらちょっとヤバいかもしれませんが。)

ビルじいさんと武蔵

2020/08/30

今日何気なくオンラインニュース記事に目を通していたらこんなタイトルが目に飛び込んできました。

——大往生のハシビロコウ 「ビルじいさん」雌だった 伊豆シャボテン動物公園——

この一文の中にけっこうな要素が入っちゃってますが記事の内容としては以下のような感じです。

伊豆シャボテン公園で「ビルじいさん」と呼ばれ親しまれていたハシビロコウが老衰で死んだ。その時の年齢がおそらく世界最高齢、大往生だった。しかし解剖の結果「ビルじいさん」は雌だったことが判明した。

記事によるとハシビロコウは雌雄の見分けが難しいようです。けっこう見分けが難しい動物は多いんですよね。

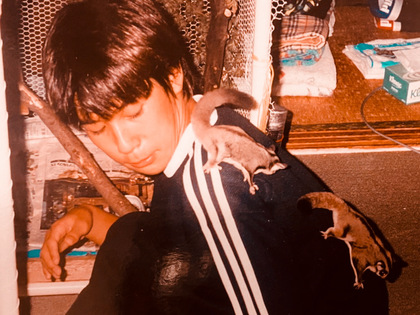

この記事を読んであることを思い出しました。それは僕が小学生の頃から10年近く家で飼っていたフクロモモンガのこと。武蔵(むさし)と百惠(ももえ:なぜか「惠」は旧字)という名前のついた仲良しペアでした。

フクロモモンガはその名の通りカンガルーと同じ有袋類で子育てをお腹の袋の中で行うのですが、何年経っても武蔵と百惠には赤ちゃんが生まれなかったのです。仲はすごくよさそうなのに。

そして8〜9年経ち2匹とも老衰で死んでしまいましたが、最後まで赤ちゃんが誕生することはありませんでした。そしてそのすぐ後くらいに僕はあることを知りました。

フクロモモンガのオスは頭のてっぺんがハゲるそう。

そして武蔵はといえば、、

ハゲてなかった(笑)

メス2匹のペアでした(笑)昔はインターネットも普及してなかったので雌雄の見分け方も簡単にはわからなかったのです。

(武蔵、女の子だったのか。うすうす気付いてはいたけど…)

(大剣豪みたいな名前つけちゃってごめんなさい。)

少し武蔵には悪い気がしましたが、「武蔵」って女の子の名前でもありそうですね。昔ポケモンのアニメに出てきた悪役の女の子の名前も武蔵だったような。。

いずれにしても一緒に過ごした思い出は変わりません。「ビルじいさん」が今更「リズばあさん」になるわけでも「武蔵」が「お通」になるわけでもありません。2人(1羽と1匹?)ともありのままの自分を生きたのです。

ありがとう武蔵、ありがとうビルじいさん。(ビルじいさんとは面識がないけれど。。)

人間の世も一昔前よりはだんだんと性の自由度が高まり、ありのままの自分を生きられる人が増えてきているように思います。

ちなみにハシビロコウは普段はじっとしていて動く時もゆっくり動くのでヨガに向いているんじゃないかなと思います。

次回「フクロモモンガ、レジ袋有料化に物申す!の巻」(笑)

いでよ!シャボン!

2020/08/29

今日もめちゃくちゃ暑かったですね。もうグッタリしています。なぜこんなに疲れているかというと今日も子ども達と数時間外で遊んでしまいました。そりゃグッタリしますよね。

ところでみなさんシャボン玉液って自分で作ったことありますか?僕は今日初めて作ったのですが、これがなかなかうまくいったのです。

朝のオンラインアナ骨が終わった後、長男(4歳)と次男(2歳)がシャボン玉をやりたいというので家の前で遊ぶことにしました。しかし家に余っていたシャボン玉液はわずか、次男がこぼしたりしているうちにすぐに全部なくなってしまいました。

でもまだまだ遊びたい子ども達。これはシャボン玉液を作るしかありません。Google先生に話を聞いてみると、水に洗剤を混ぜて、そこに砂糖や蜂蜜を加えると割れにくい液ができるそう。

どうせなら大きいシャボン玉を作りたいのでペットボトルに入れた水に大量の砂糖を溶かしました。うちでは砂糖をほとんど使わないのでここぞとばかりに大量投入。その後キッチンにあった洗剤のJOYを適当に混ぜて完成。JOYの青色に仕上がりました。

そして子ども達に試してもらうと、、

さっきよりデカいシャボン玉!市販品より全然丈夫で遠くまで飛んで行きます。

走ったりすれば神龍(シェンロン from ドラゴンボール)のようなシャボン玉も作れます!(写真)1つでも願いを叶えてくれたらいいのに...

市販品のやつはすぐ割れていたのに。いつもは砂糖には気をつけてください、とか言ってるのに今日は砂糖万歳です(笑)。粘り気を出すのには最適ですね。

今日でめちゃくちゃ簡単にシャボン玉液を作れることがわかったので、これからはずっと自作になりそうです。お子様がいる方はぜひお試しください。大人だけでも楽しめるかもしれません(←ヤバい人に見られるかも)。

今回のように今まではやったことがなかったけど自分でやってみると案外うまくいくことってありますよね。既製品を買わなくても自分でできるし、むしろ成分を調整できるから質が上がるじゃん、ていうようなこと。逆に時間の節約になることもありますしね。スポーツドリンクなんかも自分で作るとお得だし体調管理にも良いですよ。

ふと思い立ったものはなんでもやってみるといいですね。

ところで今日のこのブログ、500回目だそうです。夏休みの日記なんかも書けるタイプではなかったのにまあよく続いてる。。内容はテキトー過ぎますけどね。

次回「毎日ブログを更新する10000の方法!」(←嘘です。やりません。ごめんなさい。)

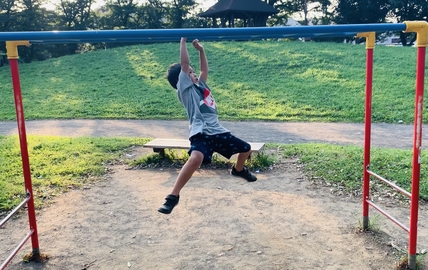

東大受験物語 第十七話(最終回)「Y字バランサー誕生」

2020/08/28

こんにちは。今日も暑いですがいかがお過ごしですか?僕は昨日のBTYで全身筋肉痛です。(後屈が多かったので特に背中側。)普段やらない動きばかりありましたからね。かなりの刺激でした。

・・・グダグダと言ってないで本編へいきましょうか...!

前回までの話はこちら↓

番外編↓

東大試験の最終日を終えて家に帰った僕はベッドに倒れ込みました。(当時はベッドがありました。)体力を使い切りご飯を食べる気力もなくただただ横たわっていましたが、頭だけがグルグル回っていました。何も考えたくないのに4科目の合計点をあーでもないこーでもないと計算してしまうのです。完全にカフェインの副作用。頭の暴走が止まりません。

半年以上溜め込んできた疲れと自分の意志とは切り離され自動化された思考ループの混合。今までに感じた事のないその異常な感覚の中でそのまま眠りに落ちました。妻が何を言っても起きられません。

そして次の日の朝、ある事に気がつきます。なんと合格発表まで2週間も期間があるのです。今までは受験勉強に必死で合格発表までの時間のことは気にしていませんでした。

(後期試験の勉強、どうしよう。。)

そうなのです。実は東大の前期試験(一番メインの試験、僕が受けたやつ)に加えて後期試験の願書も同時に提出していたのです。後期試験とは前期試験の合格発表の3日後くらいに行われる試験で前期試験に落ちてしまった場合にもう一度受けられる試験です。(もちろん何らかの理由で後期だけ受ける人もいると思います。)ただ試験内容は前期とは全くの別物。合格する人数も100人くらいしかいません。(前期の30分の1)

それでも合格発表までの2週間の間にこの試験の準備をしておけば、もし前期で落ちてしまってももう一度受かるチャンスがあるのです。そして僕は決めました。貴重な時間を無駄にするわけにはいきません。

(よし、後期試験の勉強はやめよう!)

そう、諦めました(笑)。チャンスがあるのはわかっているのですが、前期の試験が合格しているかどうかわからない宙ぶらりんの状態でどうしても勉強する気にはなれなかったのです。これ以上ないような清々しい態度で妻に宣言しました。

「もう受験勉強やめるよ!」

「別にいいんじゃない。」

決まりました。あとは合格発表を待つだけです。しかし清々しく勉強をやめる宣言をしたものの発表を待っている2週間は心ここにあらずの状態でした。仕事をしていてもなんだか落ち着かないのです。家にいる時も落ち着かないので眠る時間を長くして時を速めようともしました。(長い悪夢を見て失敗に終わりましたが。)

そして2015年3月10日。ついに運命の合格発表の日を迎えます。結果がどちらに転ぶとしても僕の最初で最後の受験生活はこの日で終わり。長いような短いような日々でした。時間内にできることは全てやったので悔いはありませんでしたが、もちろん合格がいいに決まってます。

発表はその日の正午12時。場所はなんと、、

自宅...!!

そう、インターネット発表なのです。なんでも本郷キャンパスの図書館を工事しているとかで例年通りの場所での発表がなくなってしまったのです。掲示板での発表に憧れのあった僕は少し残念でしたが仕方ありません。まあ現地に行く手間と交通費が省けたと考えれば悪くありません。

12時発表ということでしたが、大勢が確認するのでインターネットが混み合うとのこと。11時40分くらいには発表のページを開いてスタンバイすることにしました。(←珍しく計画的)

しかしなんだか落ち着かない。じっと待ってられないのです。気がついたら立った状態で脚を上げるY字バランスのような姿勢をとっていました。当時はヨガのヨの字も知らないのでとにかく不格好。どうしてそんなことをしていたのかは未だにわかりません。ヨガへの序章でしょうか。はたまたY字で人生の岐路を表していたのでしょうか。いずれにしても時は少しずつ確実に進んで行きます。

そして11時55分。発表5分前。我慢できずに合格番号が載っているページへのリンクをクリックすると、、

なぜかページが開きました...!時間前なのに...!

たくさん番号が載っています!

ドキドキしながらも番号を探します。社会人受験だったせいか僕の受験番号は大多数の受験番号とは頭の方の番号が違います。目立つ番号なのです。簡単に見つかって(or見つからない)しまうのがなんだか怖くなって、昔「リング」というホラー映画を古い公民館で観た時のように目を細めながら探しました。

そして、、

あった!!!!!!

自分の番号がありました!

でも見間違いかもしれないので何度も確認しました。どうやら間違いじゃなさそう。嬉しいというよりはなんだか安心したという感じ。受かって良かったというより、落ちなくて良かったという気持ちの方が強かったです。受験は心臓に悪いですね。

そしてその後、妻の職場にも直接結果を伝えに行き、その道中で親に電話で報告。世話になったN田やK君にも連絡しました。妻が喜んでくれたのも嬉しかったですが、N田が珍しく褒めてくれたのが印象的でした。

ふとした決意。周りの協力。怒濤のような時間。学びの楽しさと厳しさ。思考力、集中力、持久力。冷や汗。カフェイン。。

受験勉強を通して色々なことを濃い密度で経験できました。この時期の経験は確実に今に生きています。改めて協力してくれた妻や家族には感謝します。

そして合格できてよかった・・・

新たな人生の予感。

さて、東大受験物語は今回の話をもって終わりです。

最終回まで読んでいただきありがとうございました。

しかし、

この物語にはまだ先があります。

この後28歳で東大の新一年生になった男がどんな生活を送るのか。。

そして、、

来週からは、

新連載『東大生活物語』!!

まだまだ物語は続いていきます(笑)

ワクワクヨガ

2020/08/27

みなさんは最近ワクワクするような体験をしましたか?

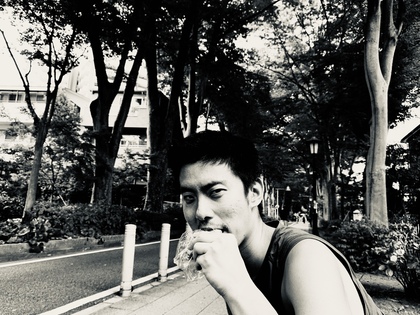

今日の午前中僕はさいたま新都心近くの「路地裏ヨガ」という所にヨガクラスを受けに行ってきました。例によってS君とともに。頭立ちやピンチャマユーラアーサナのようなアクロバティックなポーズが散りばめられている"BORN TO YOG"というクラスです。(昨年末あたりにエンガワヨガという所で初めて受けました。)

序盤から頭立ちの連続だったりで刺激的な内容。そしてインストラクターのAki先生は明るく楽しい方でした。しかも身体能力がとても高く、良い刺激をもらえました。S君も怖がって躊躇していたピンチャからのブリッジができるようになり大満足な様子でした。

ワクワクドキドキする時間はいいですね。いつもと違う環境は自分の成長にも繋がります。

さて、ここで自分を成長させるためのもう一つのコツがあります。

それは毎度おなじみ「締め切り」の設定。

僕もそうですが、多くの人が基本的に怠けるのが大好きです(笑)。なので締め切りを自ら設ける方法はかなり有効です。僕も「ピンチャでもっと自由に動きたいなぁ。」なんて思いつつも忙しいのを言い訳になかなか練習をしなかったり。。まあ自分の思い描く理想と実際の行動のズレが起き始めるのですね。

それはマズい。そんな時には「締め切り」設定。

今回は路地裏ヨガへの数週間前の予約です。その行動だけで全て済みます。せっかく普段受けないクラスを受けるのだから動けないのはヤダ→練習しよう、となります。その気になればいくら忙しくたって練習する時間は捻出できるのです。

今回の予約みたいな小さなことでいいんですよね。そういう工夫を積み重ねていくうちにだんだんと自分の核心に迫るような大きなことにも繋がってきます。

余談ですが今日の路地裏ヨガクラスの最中、S君は故意に僕のお尻を触ってきました。次はその余裕をぜひともハンドスタンドに注いでほしいものです。

今日の写真:さいたま新都心近くの参道で写真を撮っていたらわざわざ写り込んできたS君。

自分充電

2020/08/26

みなさんスマホなどの電子機器はどれくらい使っていますか?

そういえば僕もスマホの充電は使ってるとすぐ切れてしまいます。モバイルバッテリーはバッグに入れて持ち歩いていますが、その充電器の充電さえ切れていることもあるのです。

それほどスマホを使う時代なんですね。そのレンタル装置を見て改めて思いました。

スマホ一つで写真を撮ったり、何かを調べたり、仕事のやり取りをしたりと何でもできてしまいます。僕も電車の中では動画を編集をしたり、文章を作ったりしています。大きな組織に属さなくてもスマホ一つでいくらでも仕事ができるというのは僕のような人間にとっても非常にメリットです。便利な時代です。

その一方でスマホやタブレットを長時間見続けることは身体にとってはあまり良いことではありません。まず首を丸めた姿勢を長く続けると腰の方や内臓にまで負担がかかります。そして画面を眺め続けることによる目の疲労。あとどうでもいい内容の記事を読み過ぎたりすることで起こる脳の疲労が代表的な例でしょうか。

僕も長時間作業してたりすると目や頭が疲れて「自然に還りたい…」なんて思ったりもします。

スマホなどが普及して様々な活動がしやすくなった反面、自制心を求められる時代なんですね。何が自分に必要で何が不要かの取捨選択。選択肢が少なかった時代よりもそのことを意識しなくてはなりません。

何よりも自分のために。

スマホよりも自分を充電する時間を作る意識。瞑想やプラーナヤーマはまさに人間充電器。1分座るだけでも全然違います。

そういう知恵をつけていくと生きやすくなります。

みなさんはどうですか?自分充電できてますか?

僕は頻繁にスマホも充電してますが(笑)

呑気×剣呑

2020/08/25

前にもちらっと書きましたが、僕の妻はこのブログを一切読んでいません。

昨日は妻と話してる時に「文章」に関する話題になったので、

「ブログの東大受験物語もそろそろ終わりだから読んでみれば?割と読んでくれてる人いるみたいだし。」

と言うとやはり、

「読もうと思ったりもするけど、、まあ読まないかな。」

という返答。

理由を聞いてみると一つは「ともかく話が長い」とのこと。

そしてもう一つは、

「靴下も脱ぎっぱなしにするやつが呑気に東大受験物語なんかを書いてるのを見ると怒りがフツフツと湧き上がってくる。だから読まない方がいいかなと思って。」

とのことでした。。

以後気をつけます…

6の倍数でアホになる…?

2020/08/24

みなさんいかがお過ごしですか?だんだんと朝晩は涼しく秋の気配が漂ってきました。そろそろ森山直太朗ですね。とはいえ熱中症で倒れる方も多いみたいなので体調には十分お気をつけください。

今日から長男の幼稚園が始まり夏休みのだらけた生活リズムからやっと脱却、これからまたメリハリをつけた生活に戻っていけるかなというところです。

さて、久々の幼稚園→多摩動物園と刺激的な一日を過ごした長男は夜寝る前になっても興奮状態、大きな奇声をあげながら食器洗いをしている僕のパンツを脱がそうとします。

どうにも興奮が止みそうにないので、ふと思い立ってお勉強タイムにすることにしました。

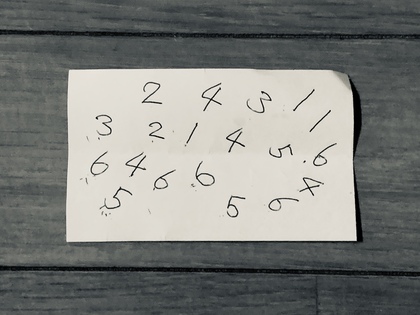

時計をなんとなく読めるように数字の読み方を教えることにしました。

早速紙に1,2,3と書き出して「いち、に、さん」と読み方を伝えます。すると問題なく3までは間違えずに読めるようになりました。次の4は若干時間がかかりましたが覚えました。5は一発ですんなりいけました。

そして、6。

これが全く覚えられない(笑)。毎回「よん、、かな…?」と言っています。ランダムに数字を指し示すと他の数字はわかるのに6だけ「よん…?」と自信なさげに困った笑みを浮かべながら答えます。まるで世界のナベアツに呪いをかけられたようです。

脳の働きって面白いですよね。みなさんも学生時代絶対に覚えられない英単語とかありませんでしたか?苦手だとわかって何回もチェックするのに覚えられないもの。

息子にとってそれが6でした。しかし何回も何回も繰り返すうちに「ろく」を覚えました。他の数字の中にランダムに6が登場しても「ろく!」と言えるように。

まあ明日にはまた忘れるでしょうね。

でもそこからまた繰り返すと定着します。

何か他の勉強でもヨガのアーサナでもそうですね。繰り返すと苦手なこともできるようになる。敢えて繰り返さないという選択肢もありますけどね。

また明日息子と数字勉強ゲームをやってみようと思います。

そういえば息子の幼稚園の友達が数字が大好きで足し算、引き算だけでなく掛け算、割り算までできるのには驚きましたね。子どもも大人も好きなものはどんどん突き詰めていくのです。

毎回思いますが、「好き」というのが一番の才能です。

スイム×水夢×睡夢

2020/08/23

水の中は別世界。

みなさんもたまには日常を離れたいなんて思うことがあるかもしれませんが、海外に行ってバカンスを楽しむよりも手軽にできることがあります。(今はそもそもコロナで行けないか。。)

それは水泳!

水泳とは何かというと、、

「水の中を泳ぐこと」です。(当たり前かな...?)

久々に泳いで気づいたことは水の中ではすぐに瞑想状態に入れること何度も何度もプールを往復しているうちに感覚が変わってきます。今この瞬間に集中して身体が勝手に動きます。水が肌に触れる感覚、ゴボゴボとした音もそれに拍車をかけます。余計な考えは頭から全て飛んでいく。

これぞ非日常。

とても簡単な方法。

唯一難しいことがあるとすれば、カナヅチの方はまずは泳ぐ練習をしないといけないということ。

でも練習する価値はありますよ。頭と身体がクリアになります。

泳ぐコツは、、

余計な力を抜くことですね。アーサナと一緒です。

モンスターボール?!

2020/08/22

日常の何気ない1コマでも人によって捉え方が違いますよね。

昨日の話です。午前中のスタジオアナ骨が終わった後、向かいのファミマに寄りました。昼に食べる物を選んでいるとすぐ横で作業服を着た50代後半くらいに見える男性がお弁当を眺めています。

次の瞬間、そのおじさんはパッと1つのお弁当に手を伸ばすと、

とポケモンに登場するサトシみたいな言葉を弁当に向かって放ちました。そして足早にレジの方へ歩いて行きました。

僕は弁当に話しかけている人をあまり見たことがなかったので一瞬呆気にとられましたが、すぐに気を取り直し頭を整理しました。

結論:人は日常のどんな瞬間にも全力で向き合えるし楽しめる。

けっこう大事なポイントですね。明日から僕も弁当に話しかけよう、、とはなりませんでしたが他のシーンに応用できるヒントになりました。

ありがとう、おじさん。ありがとう、弁当。ありがとう、ピカチュウ。

さてさて、余談ですがこの文章を書いていて今日も学びがありました。上の文で僕は「そのおじさんはパッと1つのお弁当に...」と書いたのですが、実は最初は「そのおじさんはおもむろに1つのお弁当に...」と書いていたのです。少し気になって「おもむろに」という言葉をネットで調べてみると僕が今まで使っていた意味は完全に誤用でした。僕は「おもむろに」を「不意に」のような意味だと思っていたのですが、本当は「落ち着いて事を始めるさま。しずかに。ゆるやかに。」という意味でした。。

真逆!恥ずかしい。。

でも僕のように誤用で使っている人もかなり多いみたいです。まあ言い訳ですが言葉も意味合いが変化していきますので「おもむろに」も20年後には意味が完全に変わっているかもしれません。そのうち辞典に載る説明も変わるはず...?です。「話のさわりだけ...」の「さわり」もそうですね。もはや元の意味で使っている人の方が少ないでしょって思います。

まあしばらく「おもむろに」という言葉は使わずに生活しようと思います。

東大受験物語 第十六話「完全燃焼」

2020/08/21

こんにちは。もう金曜日。そしてもう8月も後半ですね。僕はこの時期から9月末くらいまでの時の速さに心がセンチメンタルになります。9月中旬あたりに外プールに入った時に森山直太朗の「夏の終わり」が流れ出した時なんかは涙が出そうになります。(出たことはありませんが。)まあ今年は外プールに行くこともなさそうですが。。それくらい夏から秋にかけての季節の移ろいはダイナミックかつ儚いものです。

僕の東大受験もそうでした。受験にかけた時間が短かったこともあって、その中で多量のエネルギーを生み出し爆発させ、その後収束に向かいます。夏休みみたいなものなんですね。そもそも受験した目的というのも今ある自分のエネルギーを増幅させて何かにぶつけてみたかったというのが一番。手の込んだ自由研究みたいなものです。そういえば小学校の自由研究で「妖怪巻物」を作ったことがありましたが、あの時もエネルギーを注ぎ込んで小学生にしては見事な作品が出来上がりました。(自画自賛…⁈)受験もそれに似たような感じですね。

さて、東大受験物語もあとわずかです。

前回の話↓

数学の答案用紙をほぼ白紙で提出するというほぼ予想通りの結果で東大本試験初日を終え、いよいよ2日目、受験最終日です。

ところで受験期間が短く東大一本だけに絞っていたので当然滑り止めなどは志願していませんでした。なのでこの2日間が最初で最後の試験日でした。もし仮に落ちたとしても来年もう一度受けようなどとは考えていませんでした。羽化した後のセミのようにほんの一瞬だけで全てを出し尽くそうとしていたのです。

セミの話はさて置き、舞台は冬です。2日目の天気はというと朝の時点で雨こそ降っていませんでしたが前日よりも雲が厚く怪しい雰囲気でした。若干の低気圧。初日と同様ブラックの缶コーヒーを買って駒場キャンパスに向かいました。

試験会場は前日と同じ。2日通うと古い木の床や机にも愛着が湧きます。新しい建物にはない独特の匂いが鼻を刺します。

そしてまた開始30分前のカフェイン摂取。ギリギリまで参考書に目を走らせます。一科目は日本史と世界史。ほぼ全て論述問題なので少しでも頭に材料が多い方がいいのです。特に世界史は時代の流れ、世界の動きをどう読むかの着眼点が大事になります。

そして試験開始。150分120点満点の問題です。日本史と世界史はまあまあでした。「この時代が

出たかぁ。。」という所はありましたが、それは過去問などと一緒。完璧ではないものの自分なりにストーリーを組み立てて記述できました。終わった後の手応えとしては70点くらいはとれたかなという感じ。可もなく不可もなく終われました。

そしてお昼休憩をはさんで最終科目の外国語。過去問でも一番点数を稼げてた所だったので楽観視していました。油断してはいけないとわかっていたのですが歴史を終えてなんとなく気を抜いていました。

試験開始後、全ての問題に目を通さず一問目から丁寧に時間をかけて解き始めました。というのも過去問ではだいぶ時間に余裕があったのでミスのないようにゆっくりスタートしたのです。しかし2問目に進むと、

(あれ??どうした…?)

(あれ…もしかして難しくなってる…⁇)

そうなのです。例年に比べて明らかに文章の内容が難しいのです。ただ読むのだけで時間がかかります。

急に冷や汗(脂汗?)がブワッと全身の毛穴から吹き出ました。自信があった科目だけにここで点数を取れないと数学の白紙が埋められないのです。

必死に頭を回転させて途中から一気にペースを上げました。悩んでるヒマはありません。最初で最後の受験の最後のテストだけ頑張ればいいのです。

最初は丁寧に書いていた字も途中からは乱雑になりました。序盤で字の綺麗さなど求めていた自分に腹が立ちました。タチの悪いことに丁寧に書いたところで僕の字はたいして綺麗じゃないのです。

(油断したな。。でもそんなこと言ってられない。「今」に集中しなきゃ…!)

初めてのマインドフルネス。ヨガを知らないとか言ってられません。超絶にヒマだった前日の数学から一転、めちゃくちゃ忙しい時間を過ごしました。鉛筆を握る手の内在筋も外在筋もどんどん疲労します。そこはカフェインパワー。

そしてついに試験終了の合図。なんとかギリギリで問題を解き終わりました。

解放。。七ヶ月間お疲れ様でした。悔いはありません(嘘)。

試験が終わった後はすぐに帰れるわけではなくて教室で待機。整理退場となります。(駅での混雑を避けるために教室毎に帰れる時間が異なるのです。広い会場のコンサートなどで行われるやつと一緒です。「アリーナ席Aブロックご退場ください。」みたいな。)

僕がいた教室はだいぶ後半の退出だったようで試験終了から40分以上もそのまま机で待機してました。その間に外がどんどん暗くなりゴロゴロと雷が鳴り始めました。強まる低気圧と全てを出し切った疲労感でカフェイン作用が残っているにもかかわらず教室の机で眠ってしまいました。

死んだように眠ったので退出の時を知らせる試験官の声で目覚めた時には机がヨダレだらけになっていました。。

(まだ入れるとも決まっていない教室でごめんなさい。でも春にはここに戻ってきてちゃんと除菌するよ。)

袖で拭ったヨダレの跡地に心の中でそう呟いて僕はその教室を後にしました。

アナ骨で脂肪を燃やすよりもはるかに高い燃焼率で心身の全てを燃やし尽くした日でした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

やっぱり起爆剤

2020/08/20

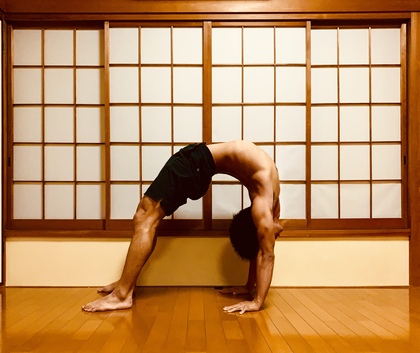

みなさんは日常で背中を反ることはありますか?ヨガをやっている人なら頻繁に後屈をするかもしれません。日常的にヨガを行ってない場合はなかなか背中は反らないかもしれませんね。

何日か前にアナ骨と断捨離の話を書きましたが、やはり後屈は掃除をする起爆剤になるようです。

今日は朝に「目覚めのヨガ」を行った後にインスタ投稿用のブリッジの写真を撮りました。なのでいつもより多めにブリッジを始めとした後屈を行ったのですが、それが効いたのでしょう。その後めちゃくちゃやる気が出て、家の中の片付けや家の前の掃除などを朝早くからすごい勢いでやりました。家の前を丸ごと水で流したり自転車をきれいにしたり普段しないことまでしてしまいました。

かなり入念に後屈を行った効果は絶大でした。掃除の後もやる気が出て子ども達と遊びつつも仕事が捗ります。

なので後屈をオススメしたいのですが、後屈のポーズはヨガの中でも難易度高め。ヨガをやっていても苦手が理由で避けてしまう方が大勢います。腰などに負担をかけないためには身体の使い方の秘訣があるのですね。

アナ骨では特に後屈を丁寧に土台から作っていきます。腰を痛めない気持ちのいい後屈です。背骨よりも先に股関節の使い方がポイントになってきますね。

そうそう、9月からは木曜日の早朝6:00~のレッスンを「目覚めのヨガ」から「アナトミック骨盤ヨガShort」に変更しました。一つ一つのアーサナにじっくり時間をかけて取り組みます。朝一なので目を覚ましつつその日一日作用が持続するような内容にしようと思います。

火木の朝のクラスは短いのでアナ骨やったことのない方がお試しするのにもオススメです。

鬼

2020/08/19

後ろを振り向くと「鬼」がいた。

「ウォー!ウォーッ!」と叫び続けている。

逃げても逃げても背後にぴったりくっついて叫び続けている。

ご飯ももがもが言いながらかっ込んでいる。

鬼というよりキングダムに出てくる「山の民」そっくり。。

超高速...!

2020/08/18

みなさんは本や新聞などどれくらいの速さで読めますか?僕は普通かちょっと遅いくらいじゃないかなと思うのですが、たまにものすごい速さで本を読める人いますよね。東大生なんかはかなり速かったりします。

最近また本を超高速で読みたい願望が出て来ました。前回高速願望が出たのは5年以上前の受験期でした。その時は大量の参考書を読む必要性に駆られていたのです。ただ勉強の方が忙しく速読に集中する間がありませんでした。今は読みたい本が次から次へと出て来るので僕の今の速度じゃどんどん本が溜まってしまうんですね。なので先日「速読」とか「フォトリーディング」に関する本を借りてきて読んでみました。(高速で笑)

1ページ1秒で本を読み進めていくようなやり方はもちろん練習が必要なのでノウハウを読んだからといって一朝一夕でできるものではありませんが、脳の使い方の章を読んだ時に面白いことがわかりました。

後頭部の上の方に意識を置いて全体を見るともなく見る。

これが写真を撮るように本を読み進めて行くコツらしいのですが、なんてことはない、毎日行っている瞑想と同じ意識の使い方でした。つまり顕在意識ではなく潜在意識に働きかけて本を読むということ。瞑想をしながら本を読んだことはないのでまだコツはつかめませんが、瞑想の感覚はわかるのでなんとなく「こういうことかな?」という感じはわかります。試しに一冊1ページ1秒くらいのペースで本を読んでみたのですが、なんとなく本の概要やキーになる言葉はつかめました。(ちゃんとした理解まではまだまだですが。。)

ああ、今の速度の10倍くらいのスピードで読めるようになったらいいな。。

根気が続けば練習し続けてみます。

アナ骨×断捨離

2020/08/17

一昨日のアナ骨の後いつもレッスンに参加してる方から連絡をもらいました。それによるとその日のアナ骨はなんだか気持ちがよくて、終わった後もやる気が出て家の断捨離が進んだそうです。僕も経験がありますがアナ骨後はかなりエネルギーレベルが高まって部屋の片付けを始めちゃったりするんですよね。実は他のスイッチが入っちゃう人もけっこういるみたいです。

先日のアナ骨は特に新しい後屈とねじりのアーサナを丁寧にやったのでその効果が強く出たのかもしれませんね。背骨に直接効かせるアーサナは快感とその後のやる気を引き出します。

あとは最後に内腿に効かせたのも良かったのかも。内転筋群はまたバイタリティを生み出す重要な部分です。

最近オンラインレッスンをしている部屋の隣の部屋が少し散らかってきたので僕もアナ骨に真面目に取り組もうかなと思います。

アナ骨をやり続けたら家から物がなくなってしまうかもしれません。

まだ食ってる途中

2020/08/16

たまに長男に叱られることがあります。

というのももうすぐ11ヶ月になる長女を僕も含めみんな可愛がっています。

ある時長女を見て愛情が胸にあふれてしまい、彼女の名前を大声で呼んでしまいました。

思いがけない大声に娘はびっくりして、「うえーーん」と泣き出してしまったのです。

それを見た長男はものすごい形相で僕を睨み、

「じぶんのすきなかわいいこをなかせたらだめでしょうが!!!」

とラーメン屋での田中邦衛を彷彿とさせるような剣幕と言葉遣いで僕のことを叱ったのです。

確かにその通りだったので、娘に謝りまだ怒っている長男にもなぜか謝りました。

そんな長男は先日まだ喋れない妹に将来の結婚を約束していました。。

夏休みらしい一日

2020/08/15

今日は午前中のアナ骨が終わった後に子ども達と外で遊んでいると近所の知り合い(3歳の娘がいる)が誘ってくれて、その方の自宅のベランダに出したミニプールで遊ぶことになりました。うちの子は3人ともプールで大はしゃぎ。水風船や浮き輪などを使って遊んでいました。

一通りプールで遊んだ後はスイカ割り。これまた夏休みっぽいものです。長男はスイカが割れずにぐずったりもしましたが楽しい時間でした。

そして夜は近所の公園へセミの幼虫捕りへ。あまりセミの数が多くないようでしたがアブラゼミの幼虫が一匹捕れました。その後はヨガ教室に来ているNさん家族が用意してくれた花火。次男は自分だけで花火を持つのは初めてでしたが嬉しそうに「はなび」と言いながら火薬を噴射していました。

プール、スイカ、セミ、花火と思いがけず夏休みらしい一日を過ごせました。

そして花火の帰り道にふと思いました。この「夏休み感」というのは大人になった今も心に刻まれています。ドキドキワクワク胸が高鳴る感じ。この感覚をヨガクラスにも落とし込むことができるんじゃないかと思いました。

「終わらない夏休み」

「人生にいつまでもワクワクを」

テーマとしては最高です。

東大受験物語 第十五話「ヒマな時間」

2020/08/14

時の流れ速くないですか?気がついたらもうお盆。夏も中盤です。そうこう言ってるうちに秋が来て冬が来て年末を迎えてしまいそうです。一瞬一瞬を大切に過ごしたいものですね。

時間の感覚は人によって違うし人生何に打ち込むかも人によって違うけれど悔いなく一瞬一瞬を過ごすためにはやはりバイタリティが必要。僕ももっともっと元気がほしいです。やりたいことに集中する元気。「元気があればなんでもできる by A.I」という言葉は非常に的確ですね。本当にそこにつきます。元気があれば自分のやるべき事もみつかるし自然にそこに打ち込める。僕も「元気」を増やす努力はコツコツと続けています。みなさんも継続して続けてみてください。

今日は金曜恒例の受験の話。本番の試験スタートです。試験って緊張しますよね。基本緊張しますがその緊張に飲まれてしまう人もいれば緊張を味方につけられる人もいます。その違いはなんでしょうね?実は訓練次第で大事な場面でパフォーマンスを発揮できるようになります。その秘訣はヨガクラスで(笑)。

今回は「時の流れが速くなかった」話です。

前回の話↓

東大二次試験(本試験)初日。国語の試験が開始しました。制限時間は150分ありセンターよりもだいぶ長いのです。しかしこの150分という時間、試験を受ける側からすると非常に短いのです。だいたいの場合時間が足りない。本当は4時間ほしいくらいです。

国語は現代文の文章が2つ、古文と漢文の文章がそれぞれ1つずつ並んでいて、全部で4つの部分から成り立っています。それぞれのセクションにはだいた5問くらいの問題が用意されています。4つの大問があるというのだから単純計算150÷4で、それぞれ40分に満たない時間しかかけられません。なので150分という制限時間はやはり短いのです。

ただ問題の形式自体は毎年一緒でだいたいどの問題も「傍線部アとはどういうことか。説明せよ。」といった感じです。ほとんど問題文は読む必要がないくらいです。(読みますが。)正直現代文に関しては日本語が母語であるのでただ話を読んで理解すればいいだけなのです。2問あるうちの1問はけっこうガチガチの論理的な文章、もう1問はけっこうくだけた文章。年にもよりますがそんな傾向があるようです。

あんまり堅い話やくだけ過ぎた話でもやりづらいなと思っていましたが、この年の話は割とバランスが良かったように思います。僕にとってはまあまあ読みやすい文章スタイルで、そんなに焦ることなくできました。(2つ目の現代文は「猫」の話で動物がけっこう好きな僕にとってはイメージしやすく読みやすい話でした。)

問題は古文と漢文です。これらは現代文と違い「外国語」と言っていい区分だと思います。普段使いこなしている言語とは全然違うので話の筋を大きく読み違えてしまう可能性があるのです。過去問でも何度か痛い読み違いをしてしまったこともありました。なので時間配分を気にして急ぎつつも正確に慎重に読まなくてはいけないのです。

ただこの古文と漢文も例年に比べて特別難しくなっているわけではなく冷静に取り組むことができました。もちろん完璧に細かい所まではわからないけれど話の筋は理解できました。そう、東大の本試験は半分以上の点数をとればだいたい合格できるのです。国語は120点満点だったので60点以上あれば上出来。ただ僕の場合は数学に不安があるので国語で70〜80点くらいはほしいところでした。

そんなこんなで150分の時間をフルに使いながらも一応全ての問題に手をつけることができました。東大試験1科目目はまあ満足できる出来。良いスタートが切れました。カフェインは身体に負荷をかけながらも効き目を保ってくれています。

そして昼食後の14時からは数学の試験。僕は文系受験だったので数学の問題数は理系の人よりも少なく制限時間も100分と短め。80点満点の問題です。

開始時間になり問題を最初から最後までザッと眺めます。出来そうな問題を探すためです。すると一番最初の問題がどうにも簡単そうでした。

(これなら自分にも解けるかも。。)

手をつけてみると確かに理解できます。計算の手も進みます。20分くらいかけてその一問が終わりました。答えが合っている自信もありました。

(なんだ、意外にいけるかも。)

調子に乗って2問目以降も張り切って解こうとします。

(あれ...?)

(う〜ん。。)

(何言ってるかわかんねえや...)

そう、2問目以降はよくわかりませんでした(笑)。その問題が難しいかどうかも僕には判断できませんでした。数学ぼ勉強をほとんどしなかった結果がここに出ました。当然ですね。

普通だったら途中式などまで書いて1点でも多くもらえる努力をするのでしょうが、半端にそんなことをしても仕方がないと思いました。別に自分のプライドがそうさせた訳ではなく、半端に途中式を書いても1点ももらえないなと思ったからです。採点するのは絶対に頭の切れる人間なので僕が問題を理解しているかどうかは一発で見抜かれてしまいます。

そうなるともはやそれ以上することが無くなってしまいました。残り80分ほどの時間を残して。

することがないので体力回復のために眠ってしまおうと思いましたが、慣れないカフェインを摂っていたので全く眠れる気配がありません。よって起きているしか選択肢がないのですが、見直しする問題もありません。

苦痛な時間が始まりました。。

あまりキョロキョロ周りを観察してもカンニングを疑われてしまうので迂闊に目線や身体を動かせません。なので鉛筆をクルクル回してみたり頭を抱えて悩んでるふりをしてみたり、色々と試行錯誤を繰り返しながら時を過ごしました。国語の時には150分が一瞬で過ぎてしまって足りないくらいだったのに、やることがないとなると5分が永遠に感じられます。本当は翌日の世界史の参考書でも開きたかったのですがもちろんそんなことはできません。

とにかくヒマな時間を耐え忍びました。周りの受験生は一生懸命手を動かしています。僕は自分の手相を眺めたりします。手相を見ても占えないことに気づくと、

(周りの高校生もよく頑張ってるなぁ。一人でも多く合格するといいなぁ。あ、合格人数は変わらないのか。)

などとどうでもいいことを考えたり。ともかく色んな手を使って時間を潰そうとしてました。もし当時ヨガの心得があったなら瞑想かプラーナヤーマをして一瞬で時が過ぎ去ったことでしょう。しかしその時はヨガのYの字も知りませんでした。

そしてやっと長い長い100分の数学試験が終わりました。

一問目が出来たと感じた分満足感はありました。その一問がパーフェクトだったとして80点満点中の10点しかもらえませんが元々0点でも仕方がないかなと思っていた数学、その一問があっただけでラッキーでした。

初日の2科目が終わり帰宅。カフェインも切れどっと疲れが出ましたがもう一踏ん張り。もう一日だけ試験があります。翌日は歴史(日本史・世界史)と外国語。

帰ってからも参考書を開き翌日の試験に備えました。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

アーサナの入り方

2020/08/12

今日は突然土砂降りの雨が降ったり雷が鳴り響いたり忙しい天気。いかがお過ごしでしょうか?お盆休みの人も多いのかな…?

最近うちの長女(10ヵ月)は自分の力で立ち始めています。立とうとした時にまだ100%立てるわけではないけど成功率はだんだんと上がってきました。

観察していておもしろかったのは立つまでの動作の違いで立てる確率が圧倒的に変わること。何かにつかまって立った状態から手を離して立とうとするとたいてい失敗します。

でもしゃがんだ状態で低い何かにつかまりそこから手を離してスクワットのように立ち上がると立った状態でかなり長い時間キープできます。しっかりと足裏から上半身まで力が伝わっている形。

人間の身体の使い方の奥深さが見えます。

最終的に同じ形になろうとしてもその組み立て方で安定感が全く変わってしまうのです。これはヨガのアーサナにも当てはまりますね。土台からしっかり組み立てると姿勢がブレない。同じアーサナでも入り方によって安定感が違うのです。そういう違いを経験したことのある方は多いと思います。

赤ちゃんからは色々学べますね。身体の使い方、声の出し方、エネルギーの巡り、など。大人になるにつれて淀みが出てくることが多いので常に赤ちゃんや子どもを見て忘れていた感覚を再び思い出していきたいものです。

積極的休養

2020/08/11

今日もめちゃくちゃ暑かったですね。僕が小さい頃にはなかなか考えられなかった暑さです。この暑さで夏バテ気味ではないでしょうか?身体がだるくなると活動が鈍くなってさらに身体が重くなる悪循環に陥りがちです。夏バテでなくても休日に寝過ぎて身体の調子が逆に悪くなった経験のある人もいるのではないでしょうか?

そこで積極的休養。

疲れが溜まってる時に軽く身体を動かすことで回復を促します。「積極的」とはいえめちゃくちゃ自分を追い込む必要はないですよ。自分の好きな軽い運動やストレッチでもいいのでとにかく一定時間身体を動かします。

散歩とかもいいですね。ただ日中は暑くてバテてしまうので朝方や夕方以降などはオススメです。自然のある場所ならなお効果があります。僕なんかは水が好きなので川沿いを歩くのが好きです。水泳を積極的休養に使う人もけっこういます。

ともかくリラックスできる環境でほどよく身体を動かすと驚くほど疲れがとれます。(慣れれば瞑想が抜群に疲労回復に効きますけどね。自然の中で瞑想が一番かな…?)

自分なりの方法を見つけてポジティブにお過ごしください。

写真は夜の三沢川散歩。

笑い

2020/08/10

みなさんはこの連休をどうお過ごしになりましたか?(もちろん普段通り仕事だった人も多いとは思います。)今はなかなか離れて住む家族や親戚とは会いづらい状況だとは思いますが、みなさんがそれぞれ良い時間を過ごせていたらいいなと思います。

先日ちょうどヨガ教室に参加してくれている方と「やっぱり笑うことは大事ですね」なんて話をしていました。当たり前だけど意外と見落としてしまうこと。今は人と接する機会も去年よりは減っているので気づいたら笑う頻度が減っていたなんてこともけっこうあると思います。笑っている時は心と身体が自然に良い状態の方へ傾きます。一日の中で笑う回数が多ければ多いほど心と身体を活発にさせます。笑いが病気を治すなんて研究もあるくらいです。

みなさんはどんな時に笑いますか?もし人と話したりする機会が減っているのならお笑い番組を観て笑うのでもいいと思います。ともかく笑ってみると気分がすっきりして、「やっぱりこれなんだな」と感じると思います。

あ、あとたまには泣くのもいいですよ。

心と身体を思い切りつかっていきましょう。

アーサナメモvol.38

ピンチャ・マユーラアーサナ

2020/08/09

今日は思い出したように久々のアーサナメモです。実は"思い出したように"ではなくてアーサナメモの存在を本当に忘れていたので"思い出した"のです。ヨガのホームページのブログなのにヨガのことに触れないことが多いのには困ったものですね。(まあその分ヨガクラスではしっかり仕事してますので心配しないでください。)

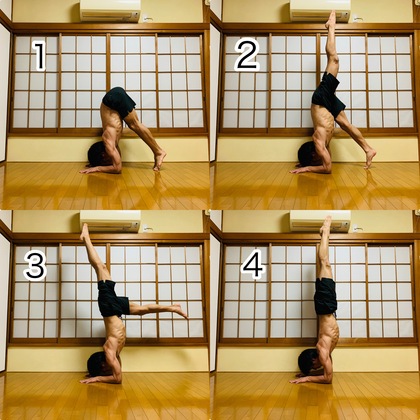

今日のアーサナは逆転の一種、ピンチャ・マユーラアーサナです。日本語名では「羽を広げたクジャクのポーズ」となります。いつか紹介したマユーラアーサナとはだいぶ異なる形となります。肘で倒立をする形なのでハンドスタンドとも感覚がだいぶ違います。単純に比べることは出来ないのですが、土台となる面積が大きい分ハンドスタンドよりバランスがとりやすいことが多いようです。

一番のポイントは肩の位置。床に近づいてしまわないように高い位置を保ちます。

メモ

・肘同士の感覚はだいたい肩幅くらい。幅が広くなり過ぎると顔の位置が床に近づき過ぎてしまいます。

・手の幅は肩関節の外旋が得意な方は肘と同じ幅くらい。外旋し過ぎると肩が前に落ちる方はそれよりも少し狭めに調整します。

・前腕を床にセットしたら頭立ちと同じように前に足を歩かせてお尻の位置をできるだけ高くセットする。その際に肩の位置は肘の真上に来るように。

・上げやすい方の脚を天井に向かって高く上げてから、残っている足で床を軽く蹴る。元々上げている方の脚を更に高く引き上げるようにしながら床を蹴った脚をその横に揃える。

・怖い場合には壁を使って行う。

細かい肩甲骨の使い方などは文面で説明するのが難しいアーサナですので練習したい方は日曜朝のアームバランス&逆転クラスにご参加ください。

前屈や前後開脚、肩周りの柔軟性(外旋、屈曲方向)が高いとやりやすいアーサナです。また今回の写真以外にもたくさんのバリエーションがあるので楽しいアーサナでもあります。背骨に対する作用はハンドスタンド以上じゃないかなと思っています。

ある程度ヨガのアーサナに慣れてきた方はお試しください。

久々の図書館

2020/08/08

昨日からすごい暑さですね。みなさん体調は大丈夫でしょうか。コロナだけでなく熱中症などには十分気をつけてくださいね。大量の汗をかいた後は水分を摂るだけでは不十分ですので塩分を始めとしたミネラルもしっかりと摂取しましょう。暑いと冷たくておいしいものに逃げがちになりますけどね^^;

今日はそんな暑い中、久々に稲城中央図書館に行ってきました。緊急事態宣言中などは利用できない状態(もしくは利用制限がかかった状態)が続いていたのでなんとなくしばらく足が遠のいていましたが、ふと思い立って本を借りに行きました。やはり図書館は便利です。無数にある読みたい本を全て買っていたら破産してしまいますので無料で読めるのはありがたいのです。

本の読み方は人それぞれでしょうが、僕の場合は図書館で興味のありそうな本を適当に何冊か読んでもし本当に手元に置いておきたい本があったら購入するようにしています。なるべく家にある本は重すぎないように少なくしておきたいですけどね。そういえば前に一度断捨離の本を買った時、家からほとんどの本が断捨離の本もろとも消えました(笑)

一時Kindleで本を読んでいた時期もあったのですが、最近はまた紙の本に戻ってしまいました。Kindleで読めば家に物が増えないし持ち運びも楽でいいのですが、紙の本の手触りなどが好きなのかもしれません。記憶への残り方もなんとなく紙の方が良いように思います。まあ何を優先するかで何を媒体にするかは変わりますので何ともいえませんが。みなさんは紙派ですか?電子派ですか?もしくは両方併用していますか?

図書館に行ってみると当初借りようと思っていた本の他にも似たジャンルの本を何冊か借りました。やはり隣に置いてある本なんかも目に入ってしまうのです。まあ読み比べができるので良いことですけどね。Amazonで本を注文した場合にはその目的の本だけで終わることがほとんどです。

館内は思ったより子ども達が多かったです。「ああ、夏休みなんだ」ということを思い出しました。そういえば宿題に読書感想文なんてものがあったことを思い出しました。当時は感想文なんて書かずに純粋に本を読みたいと思ったりしましたが、課題でも出さないと本を読まない子も多いのかもしれません。うちの長男もあと1年半ちょっとで小学生になるので他人事じゃないですね。

さて、本を借りたり買ったりした後は子ども達の隙をついてどこで本を読む時間を確保するかが一番の問題です。まあ夜遅い時間しかないでしょうね^^;

東大受験物語 第十四話「黒い液体」

2020/08/07

暑い。暑すぎる。。今日は気温が36度くらいまで上がるそうですね。一週間前の金曜日とはえらい違いです。夏到来です。

家の前にミニプールを出して子ども達は水浴び。涼しそうです。僕も裸で水浴びでもしたい気分ですが通報されて終わりなので我慢します。

さて、今日は東大受験物語。猛暑日に寒い冬の話の続きです。

前回の話はこちら↓

センター試験から東大本試験までの約1ヶ月、数学に関しては手を出したりやめてみたりと迷走はしましたが、他の科目に関してはやるべきことを見極めつつ淡々と進めていきました。東大の過去問は難しいけれど考えさせられる問題が多く勉強自体がだんだんおもしろくなってきました。しかしながら睡眠時間を削ったりと自分の体力以上の容量をこなしているので純粋に勉学を楽しむというわけにはなかなかいきませんでした。制限時間がありますからね。

受験直前には仕事を全て休み勉強だけに専念。時折必要な参考書を買い足しては知識と思考力を増やします。なんでもそうですが一つのジャンルのものを学びたい時には一冊の本だけを読むのではなくて何冊かの本を読んだ方が良いのだと思います。どんな分野に関しても必ず主流とは真逆の仮説があったりしますからね。色々な可能性を踏まえた方がより深く思考できます。特に日本史と世界史はおもしろかったです。著者によって全然主張が違います。ただでさえ失われている文書や記録の方が多いのにそこに様々な解釈が入りますから違っていて当然です。まあ受験勉強で時間に限りがあるのでなかなか歴史だけに時間を割くのは出来ませんでしたが、この時期の興味が今の興味にも繋がっているのだと思います。

過去問の採点は模範解答を見ながら自分で行ったり家庭教師のK君がいる時にはK君にやってもらったりしていました。しかしこのK君、東大試験直前になって実家のある静岡に突然帰ってしまいます。聞いた話によると大学サークルのいざこざ(?)で少し精神的にやられてしまい実家のほうで心を落ち着かせているとのことでした。

(東大生も色々あるんだな。K君繊細そうだしな。。)

なんて思いながら勉強を見てくれる人がいなくなってしまったのを少し心細く思いつつも独りで勉強していました。ちなみに数学を教えてくれていたN田との新宿ルノアール勉強は年末くらいで終わっていました。当初予定していた高校教科書の内容が全部終わったからです。「示して」という言葉から解放された僕は結局数学をやったりやらなかったり半端な形になってしまったわけですがまあそれはそれで良かったのでしょう。

そしてセンターからの1ヶ月が過ぎるのは予想通りあっという間。2月25日の試験当日を迎えます。センター試験と違ってこちらは水木の平日開催なのですね。(どうでもいい話ですが。)試験会場は東大駒場キャンパス。確か理系受験が本郷だった気がします。僕は京王線沿線に住んでいるので井の頭線で行ける駒場が会場だったのはラッキーでした。

受験票を見てみると僕が試験を行うのは1号館の教室でした。1号館というのは正門から正面に見えるデカい古い建物です。一番わかりやすい所ですね。その中の古い教室が僕の試験会場でした。多くても30人が入れる程度でしょうか。あとで聞いた話によると300人規模くらいの大講堂で受験した人も多かったようでそちらの方がリスニング問題なんかは大変だったようです。僕は小さい教室でここでも幸運に恵まれました。特に体質的に人のエネルギーを感じやすいのであんまりたくさんの人がいると雰囲気に飲まれてしまう可能性があります。

身の回りの条件はなかなか悪くありません。木の床でできた古い教室もけっこう好みです。しかしながら僕の身体の調子はというと、、どん底でした。なぜかというと、勉強のし過ぎです。慢性的な睡眠不足です。特にこの1ヶ月はかなり追い込んだやり方をしていたので疲労度MAXです。本来受験というのはもう少し時間をかけるものなのでしょう。半年ちょっとで全てをやろうとしたツケが受験当日に極度の疲労という形で出ていました。頭が働きません。

(やはりあれに頼るしかないか。。)

こんなことになることはわかっていたので来る途中のコンビニでブラックのコーヒーを買っていました。前にも書いた通り敏感体質の僕にとってはカフェインはかなり危険。その後の体調を著しく落とします。しかしながら摂取してから数時間、頭は回転します。諸刃の剣ですね。疲労困憊の頭を無理矢理回転させるために試験開始の30分前くらいに缶の半分くらい飲みます。普段飲んでいないというのもあり若干気持ち悪くなりました。ブラックというのも刺激が強いですね。しかし牛乳入りは乳糖不耐で飲めないし、糖分入りは疲労に拍車をかけるのでブラックという選択肢しかありません。

15分くらいすると心臓がドクドク高鳴ってくるのがわかります。カフェイン効果バッチリ。無理矢理エンジン全開です。手が多少震えるという副作用は出ますが字を書くのには困らない程度です。

さて時刻は9時30分。一科目目の国語、2時間半に渡る試験の開始です。(試験時間長いな...!)

ブレイクアウトルーム

2020/08/06

オンラインヨガをする時に使っているZoomですが、一つ気になってはいたけど使えてない機能がありました。

それはタイトルにあるブレイクアウトルーム。

この機能ではホスト(ここでは僕)が参加者を何グループかに分けて独立した部屋に送り込むことができます。例えばレッスンの参加者が9人いる場合は3人ずつの3グループに分けることができるのですね。他の参加者やホストには自分達の部屋の映像は見えないし音声も聞こえない。完全に独立した空間です。

普段のヨガレッスンでは特に使う用途もないので今日のなんでも相談室で初めて試してみました。一つテーマを決めて話し合いをするためです。

結果失敗に終わりました(笑)

部屋に分けられた人は細かいグループに分けられるとは思ってなかったようで直前までメインルームで一緒に参加していたメンバーを待ってしまったのです。その結果テーマについては話し合いができず…

僕の説明不足でした^^;

まあ使い方も詳しくわかったのでまた次回リベンジしようと思います。

写真は久々に上った巨人の道の頂上にて。

そんなのアリ⁈

2020/08/04

今日はとても変わった現象を目にしました。

夕方頃少し時間があったので近くの公園に長男と次男を連れて遊びに出かけました。長男はジャングルジムで、次男は昨日模型店で買ったプロペラのおもちゃで遊んでいました。僕は近くのベンチに座ってボーっとしてたのですが何やら足元で不穏な動きを感じ取りました。よく見てみると、、

アリです。

アリの群れです。

「アリの群れなんてしょっちゅう見るよ」と思うかもしれませんが、普段見る餌を運ぶアリの行列なんかとは動きが全然違うのです。一列に並んで行進しているのではなく、ヌーの大移動さながらに数百匹がまとまって移動しているのです。しかもそれぞれの個体が真っ直ぐ移動するのではなく四方八方に動きながらも群れ全体としてはある方向へ少しずつ移動しています。

それはロードオブザリング/王の帰還でアラゴルン率いる死者の軍勢が敵をなぎ倒して戦場を猛スピードで駆け巡る様子に酷似していました。(伝わるかな…?)とにかくものすごい勢いとすごみがあったのです。

僕も子ども達も普段見ない光景に呆気にとられながらもアリの行き先がどこなのか気になり群れを追って行きました。そしてその群れが十数メートルほど進んだ先に目的地がありました。

アリの巣の入り口です。

群れはその入り口に到達すると次々に巣の中に潜り込んでいきました。そして数秒後には先程のアリ達が再び続々と外に出てきます。

そしてなんとその口にはそれぞれ真っ白や黄色の幼虫や蛹を咥えています!

その群れは一匹につき一匹のアリの幼虫や蛹(やおそらく繭)を運んで元来た道を戻っていくのです。。

そのアリ達を再び追って行くと、とあるアリの巣にみなさん入って行きます。

(なんらかの原因で古い巣に住めなくなって大規模な引っ越しをしたのかな…?)

公園にいる時点ではそんな風に考えていました。何か一つの巣でとてつもない危機でもあって別の場所に巣を作り移動したのかな、と。

帰ってからアリのことが気になりネットでこの現象を検索してみると僕の想像は全く外れていました。。

実はアリ達はなんと「奴隷狩り」をしていたのです。

ネットと図鑑で集めた情報によると僕が見たアリの群れはサムライアリという種類のアリだそう。サムライアリ達が目指していた場所はクロヤマアリの巣穴。サムライアリはクロヤマアリの巣からクロヤマアリの幼虫や蛹を大量にさらっていったのです。

実はサムライアリというのはクロヤマアリを奴隷にして生活しているようなのです。クロヤマアリに餌を運ばせたり、自分たちの幼虫を育てさせたり働かせる。そしてそのクロヤマアリが死んだりして奴隷が少なくなったら、群れでクロヤマアリの巣に押し寄せてその幼虫や蛹を確保し奴隷としての労働力を補充するそうです。

それが「奴隷狩り」。7〜8月にそういった行動を起こすそうです。僕が見たのはまさにその現象だったのですね。

サムライアリの群れがクロヤマアリの巣を襲う様子は動画に撮ったのですが、虫が苦手な方もいますので今回の写真は長男の雲梯風景。もしご希望の方はLINEで今日撮ったアリの動画を送ります笑

人間含めこういった動物の行動には考えさせられますね。

懐かしい

2020/08/03

ここ一週間ほど長男がヨーヨー(くるくる回る方)が欲しい病にかかっていました。まあ誕生日でもないけど、夏休みに入ったことだしたまにはヨーヨーの一つぐらい買ってあげるか、ということで今日は幼稚園の近くの模型店に行ってきました。

その模型店、僕は初めて入ったのですが今時なかなか見かけないような昔ながらのお店。話好きなおばちゃんがやっているようです。稲城出身の妻は幼い頃しょっちゅうそのお店に行っていたそう。

中に入ると狭い店内にたくさんの模型やおもちゃ、駄菓子なども少し置いてあります。まず僕の目にとまったのはミニ四駆やガンダム(BB戦士)など。小さい頃お小遣いやお年玉で集めていたものと全く同じ物が置いてあります。

懐かしすぎる…

ついつい子どもそっちのけで懐かしの品に手が伸びてしまいます。

そのまま買っちゃおうかな…

いやいや、懐かしさに引っ張られちゃいけない…!

なんとか心を過去から現在に引き戻します。今日は子ども達のヨーヨーを探しに来たんだった。。

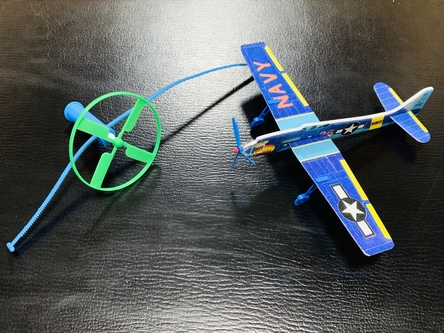

お店のおばちゃんにヨーヨーがあるか尋ねてみるとどうやら仕入れてない模様。長男は一瞬残念がりましたが、何か他に気になる物があったようです。よく見てみるとそれは発泡スチロールみたいな素材でできた飛行機でした。(写真)

これまた懐かしい。こういう飛行機も小さい頃よく作って飛ばしてました。長男に聞くとヨーヨーは諦めてこちらにするということでした。

そして次男が選んだのは長い紐みたいなのをセットして引くとプロペラみたいなのが空高く飛んでいくやつ。(うまく説明できないですが写真のものです。)これも懐かしい。

けっきょくこの二つを買ってすぐ近くの公園で遊んで帰りました。二人とも楽しかったようです。

Amazonでたいていの物が買えてしまう今の時代でもやはりお店に直接行って物を選ぶというのはいいなと思いました。目的の物以外が目に入るんですよね。ワンクリックで終わらない。本屋に行くのと一緒です。

それにしても昔と同じミニ四駆なんかは今も製造ラインが動いてるんですかね…?それとも昔製造された在庫が未だに全国のお店に置いてあるのか…?

いずれにしても僕ら世代の大人にはなかなか魅力的なお店でした。(ソニックセイバーなんて手が出ちゃうでしょ。。)

アナ骨体験

2020/08/01

やっと梅雨明けしましたね。8月まで梅雨が食い込んだのはかなり久々のことらしいです。今日から夏休みの学校や幼稚園も多いと思いますが良いスタートを切れたのではないでしょうか。

今日は朝のオンラインと午後の渋谷スタジオのアナ骨二本立てでした。今日体験に来てくれた方々はやけに動きが良かったのが印象的でした。インストラクターの方の割合も多かった模様。強者揃いでした。僕なんか初めてアナ骨受けた時はボロボロでしたけどね^^;

嬉しいのはアナ骨後の感覚の違いを感じてくれること。なかなかきついアナ骨でも身体の変化を感じてくれるのは何より嬉しいです。

あと一つ今日嬉しかったのはスタジオに参加してくれた男性インストラクターからの言葉。

「インスタの解説動画、仲間内で評判ですよ。」(笑)

数ヶ月前からちゃんと投稿を始めたインスタ。家で一人カメラの前で何が正解かわからないまま夜中にアーサナの解説をする。なかなか微妙な時間でしたが観てくれている方が思ったよりいることを知れて嬉しかったです。引き続き気合いを入れてカメラの前で喋れそうです。

たまには感想を聞くのも大切ですね。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以