- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

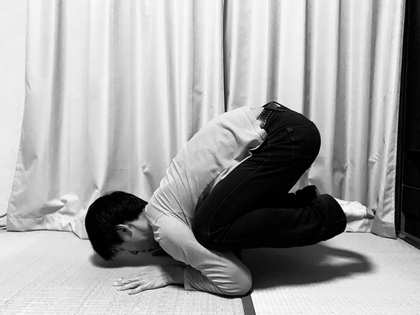

ローランジ×再確認

2019/11/30

寒いですが関東の冬らしい良い天気。今日も朝からアナ骨のクラスでした。

今朝は初めてヨガクラスに参加する方がいたのでアナ骨で一番の基本アーサナとなるローランジの練習をしました。最近はアームバランスなどを重点的に練習していたのでローランジを再確認することで新たな発見があった方もいるかもしれません。アーサナの形が少し変わるだけで身体への効き方も違ってくるのです。また見た目の形だけでなく力をかける方向が大事になってきます。ローランジだったら股関節の「引き込み」が大切です。

他人のアーサナを見て分析する「診る力」をつけるのも大事です。なので今日もペアでお互いの動きを見てもらいました。重力から楽な方へ逃げていないかどうか、肩周りの使い方ができているかどうか、などなど。最初は手を離すのもめちゃくちゃキツいのですが、一回のレッスン毎に力がついてきます。

こんな感じで練習していってローランジ一つを正確にとれるようになるだけで、身体は見違えるほど変わりますよ。気づいたらいつの間にか変わっています。

今日のローランジの練習でよっぽど効かせにいくことができるようになったのか参加者の一人は「最後の方はもう頭の中がトランス状態になってしまいました。」なんて言っていました。目指したい境地ですね(笑)

いい塩梅

2019/11/29

今朝も朝5時に家を出て公園でのトレーニングに出かけましたがとにかく寒い!本格的に冬が到来しました。まあもう12月に入りますからね。当然ですね。寒さにあまり強くない僕ですが遅筋を鍛えて冬を乗り切ろうと思います。

今日のアナ骨でも最初にチャトゥランガの練習をしました。特に上腕三頭筋と三角筋前部の筋力が必要でしかも上半身の協調性が必要です。今日の練習のポイントは「帰って来られるように」負荷を調整すること。補助で使うブロックの高さを変えたり、膝をついたりすることで自分に合った負荷に調整できます。上半身を落とした後一度動きをストップしてまた元のプランク姿勢まで戻ってきます。しかも体全体を板のようにまっすぐ保ったまま。

やってみるとけっこう難しいのです。まず大切なのは自分の力を知ること。今の自分の身体レベルを把握して体を起こすところまでやり切る。動きを最後まで崩さないでできる程度の負荷で練習する方が結果的に力はついてきます。「これしか肘が曲がらないな…」と思ってもそれを繰り返して行けば確実に深くチャトゥランガをできるようになります。フォームにはそのフォームの意味があるのです。

このことは他のアーサナにも当てはまります。例えばバランス系のアーサナでも自分の力の範囲を大きく超えて転倒してしまうことがあります。もちろん転倒するほどのチャレンジは時に大事で必要なことだと思うのですが、アーサナをとった後に静かに着地までを行う余裕をもっておくことはとても大切です。アーサナは基本的にとる前から終わった後までの流れを含めてアーサナなのですね。(キャパオーバーでしょっちゅう転倒している僕が言うと説得力に欠けますが。。)

まあどちらにしても繰り返し練習して自分の力がわからないと始まりませんので、ともかく動いてみることが一番大事ですね。

練習しましょう。(いい加減過ぎる着地…^^;)

Geburtstag

2019/11/28

今日は次男の2歳の誕生日でした。この前生まれたばかりの気がするのに時の流れは速いですね。

そんな息子の最近のお気に入りはサングラス。今日も朝からサングラスをかけて「ジェロニモ!」と叫びながらベッドから飛び降りていました。そんなことを口走っているのはイギリスの子供向け番組「Andy's Dinosour Adventures」を観ているから。(吹き替えですが。)その中の好きなシーンなのですね。頭の中は恐竜と主人公アンディのことでいっぱいのようです。その影響で次男のリアクションは"Wao!"や"Yeah"など欧米チックなものになってしまいました。これからどうなってしまうのでしょうね。

他の特徴としては食べることがとにかく好き。食欲の権化みたいな存在です。落ちているものも口に入れてしまいます。この間家の中に紛れ込んだナメクジも食べようとしていました。ギリギリ口に入れる寸前で気づいたから良かったものの本当に危なかった。。寄生虫による病気がありますから。

危なかったことと言えば彼が10ヶ月ぐらいの時。乗っていたベビーカーの手すり部分に噛り付いて2本生えていた歯のうちの1本が抜けてしまいました。他にも家の階段から落ちたり公園の金具で額を切ったり。ケガが絶えない。

そんなどんくさい彼も周りの人間を和ます独特の雰囲気を持っています。みんな彼の言動を見ているとついつい微笑んでしまいます。仕事で疲れていても家に帰って顔を見れば疲れが吹っ飛んでしまいます。

もう2歳。まだ2歳。誕生日おめでとう。

いつもありがとう。

アーサナメモvol.21

パールシュヴォッターナアーサナ

2019/11/27

こんにちは。秋が深まり前屈も深めたい季節になってきました。もも裏の柔軟性を上げたい気持ちは多くの人が持っているかもしれませんが、それ以前に前屈は身体の使い方を覚えるうえでは基本になってきます。前屈のアーサナは星の数ほどありますので色々な方法で身体にアプローチしてみましょう。

今日はパールシュヴォッターナアーサナ。前屈の一種です。前に出した脚に前屈の力がしっかりかかります。

メモ

・骨盤は正面に向くアーサナ。前脚側のお尻を後ろに引いて骨盤の左右を揃える。

・骨盤を正面に向けるためには左右の足幅を骨盤幅くらいに広めにとった方がやりやすい。

・上半身を下げていく時には背筋を伸ばしながら股関節のラインで身体を折る。行けるところまで下がったら首、背中上部の力を抜いておでこをスネに近づける。(もっといける方はアゴをスネに近づける。)

・手は床かブロックの上に置く。慣れている場合は写真のように背中で合掌して肩甲骨同士を寄せる。

ヨガ初心者でもも裏が相当硬い方はやりづらいアーサナかもしれません。前脚の膝を軽く曲げることでもも裏の伸びは軽減できますので自分の柔軟性に合わせて挑戦してみてください。アナ骨で行っている背筋を伸ばして両足揃えたタイプの前屈でまずある程度柔軟性を上げるのも良いかもしれません。

最初はきついだけかもしれませんが前屈力がついてくれば好きになるアーサナだと思いますよ。

肩甲骨を立てる

2019/11/25

最近の日曜日のクラスは毎回色々なテーマで身体の使い方を練習しています。昨日は肩甲骨と腕を合わせて使う練習をしました。

練習方法は四つ這いになって肩甲骨を肋骨から引き離し天井の方に向けて立てるというもの。単純な動きなのですが、慣れていないとこれがなかなか難しいのです。

コツとしては脇の下の筋肉(前鋸筋)の力を抜かずに背中の中心側の筋肉をリラックスさせること。うまくいくと肩甲骨が背中から引き離される感覚があります。左右の手に体重を移動したり、そのまま四つ這いで歩いてみてもいいと思います。チーターの肩甲骨をイメージしてみてください。

まあ文章ではわかりづらいと思いますのでそのうち他の曜日のクラスでもやっていきますね^ ^

アーサナメモvol.20

ウパヴィシュタ・コーナアーサナ

2019/11/24

一昨日から自分の朝練習で逆転のアーサナの割合を増やしています。そのせいか今日も背中全体が筋肉痛です^^;でももともと背中の筋肉が使いづらい体質なのでこれからの変化が楽しみです。

今日のアーサナメモは開脚前屈、ウパヴィシュタ・コーナアーサナです。脚を目一杯開いてお腹をつけるこのアーサナ、憧れる人も多いのではないでしょうか。身体が柔軟な方の代名詞のようなポーズです。

ある部分の柔軟性を上げるにはどこの関節を動かすのかを定めた上で一定の力をかけ続ければいいわけですが、完全に身体がカチカチの状態ではそれが難しいですよね。ある程度の柔軟性がつく前の段階では前回紹介したプラサリータ・パドッタナアーサナから練習した方が効果的です。座った状態でやるよりも上からの重力の助けを借りて股関節を動かす方が伸びが深まるからです。股関節から身体を折る感覚もつかみやすいと思います。(※いずれのアーサナも脚の開き具合で伸びる筋肉が変わります。)

前屈や開脚に慣れてきたらこのアーサナも試してみてくださいね。

メモ

・つま先は天井に向けたまま保つ。

・前屈と同様に骨盤を前傾させるおへそから床に近づける。反り腰を作る感覚で骨盤を倒していき、これ以上行かないという所で背中をリラックスさせて床に上半身を預ける。

・余裕があれば手は足の外側をつかむ。

柔軟性を高めるテクニックとしては、伸ばしたいもも裏に5秒ほど力を目一杯入れて一気に緩ませる、というのを繰り返すとだんだん体が前に倒れます。あとは骨盤を前傾させながら手を左右に歩かせることで刺激するもも裏の場所を変えるのも1つの手です。

でも一番はある程度筋トレ要素の多い動きで全身を温めた後にやることですね。

僕は開脚が(前後開脚よりも)苦手でしたがここ3ヶ月くらいで急速にできるようになってきました。ある程度までコツコツと積み重ねていけば一気に柔らかくなる時が来るのだと思います。地道にやってみてくださいね。

自分用のメモ

2019/11/23

今日ロルフィングの帰りに再確認した身体のこと。

・足裏、手のひらの感覚やっぱりめちゃくちゃ大事。

・末端をちゃんと使うことで背骨がしっかりする。

・背骨が使えてれば上に乗っている脳もちゃんと機能する。

・手のひら、足裏使うヨガってやっぱりいい。

もう少し末端を意識してヨガをしてみようかな。。

顔×変化

2019/11/22

冷たい雨です。一週間くらい続く予報ですね。今朝も雨の中スタジオまでありがとうございます。

今日のアナ骨で参加者の方が一言、

「ヨガを始めてから数ヶ月。アゴ周りがすっきりした。」

確かに言われてみれば数ヶ月前と顔のラインが全然違います。アゴ周りがシャープになっているのです。その方曰く、

「アナ骨のキープ中は苦痛に顔を歪めているから顔の筋肉を使っているのかも。。」

…確かにその可能性はあります(笑)。表情筋を鍛えることで顔の印象は全く違ったものになります。顔ヨガというものもあるくらいです。(僕も顔ヨガには興味があります。)アナ骨中は床の方に顔を向けることが多いので誰にも気付かれずに顔に力を入れることができるそうです(笑)。

他に顔が締まった理由としては基礎代謝の向上が挙げられると思います。アナ骨は筋トレ要素の強いヨガ。筋肉(特に遅筋)が増えることによる基礎代謝量増加は普段の生活における脂肪燃焼を加速させます。アナ骨を始めて数ヶ月、筋肉量と脂肪量の割合の変化が目に見える形で出てきたのでしょう。顔は特に変化が出やすい場所です。

いずれにしてもヨガの筋トレ的エッセンスは身体的側面の変化においてとても重要です。キープ時間が長いからといってインストラクターに殺意を抱かないようにしましょうね(笑)

刺激

2019/11/21

今日は朝5時半に家を出て目黒まで行ってきました。(写真はまだ早朝のよみうりランド駅からの景色。)engawayogaというヨガスタジオのクラスを受講するためです。朝7時に開始(!)するクラスです。(最近は公園ヨガなどで早起きにも慣れてきました^^;)

かなりアーサナの難易度が高いクラスです。太陽礼拝が終わった後にいきなり頭立ちで手の位置を変えていったり、ピンチャ・マユラーサナから肘ブリッジにいったり、最後はハンドスタンドの練習まで。。

先生は身体能力のものすごい高い方でどんな姿勢でハンドスタンドをしても倒れない。見ているとめちゃくちゃ参考になります。僕はまだまだハンドスタンドではバランスが崩れてしまうのですが、先生の動きを見ているとなんとなく身体の使い方がわかってきます。一部に縛られず全体で調和している感じ。(たぶん…)

やはり生で見る刺激は大切です。

動けるようになりたいという欲が出てきますね。

今まではハンドスタンドの練習自体少なめだったのでもっと練習量を上げてみようかなと思いました。

明日は筋肉痛になりそうです(笑)

最新機種恐るべし…

2019/11/20

今日妻がスマホを替えました。持っていたiphone5がそろそろ使えなくなるそうなのです。多くの機能はあまり使わないけれど、どうせなら写真がきれいに撮れる方がいいという訳で最新のiphone11にしました。ヨガのアーサナなどもきれいに撮れそうなので僕のブログやインスタにも役立ちそうです。(ブログはアップした時点で画質が恐ろしいほど下がっていますが…)

まあカメラの機能はさておきタイトルの件。iphone11恐るべしです。何が恐ろしいかというとそのカメラのレンズ。三つ目なのです。これが恐ろしいのです。

…何が恐ろしいかわからない人にはわからないかもしれませんが、「集合体恐怖症」というやつですね。穴なんかが無数に集まっていると怖さや不快感を覚えるというやつです。一定数の割合で集合体が苦手な人がいるようです。僕もけっこう苦手な方です。蓮の実なんかはダメです。iphone11もレンズが3つ並んでいるだけなのですがグレーゾーンですね。

これを読んでいる中にも苦手な方がいるかもしれないのでレンズの写真は載せません。(液晶画面の裏側についています。)もし興味があればiphone11proの画像を検索してみてください。

そういえば僕が仕事で行っているとあるプールの天井に設置してある配管にはデカい穴が無数に等間隔で空いています。本当にやめてほしい…指導中は天井を見ないようにしています^^;

集合体、克服できる日が来るのでしょうか。。

アーサナメモvol.19

プラサリータ・パドッタナアーサナ

2019/11/19

2日連続で暖かいですね。上着を着ていたら汗をかいてきました。

今日はアーサナメモ。RSYクラスでも頻繁に登場するプラサリータ・パドッタナアーサナです。脚を開いた状態の前屈ですね。もも裏とお尻の柔軟性を高めます。脚を開くので内ももにもストレッチがかかります。

慣れないうちはただつらいアーサナかもしれませんが身体の使い方がわかって柔軟性が上がってくればとても心地よいアーサナです。アナ骨でもアーサナとアーサナの間の一休みポーズとしてプラサリータを行っています。ポイントを確認してみましょう。

メモ

・左右の足の外縁が平行になるように脚を開いて立つ。

・左右の足の幅は上半身を倒した時に頭頂部がギリギリ床に触れるくらいの位置に調整。

・前屈の一種なので股関節のラインで体を折り坐骨を高く天井に向ける。

・骨盤を前に限界まで倒した後は背中上部と首の力は抜き丸まらせてOK。

・手は左右の足を結ぶライン上に置き両手の間に頭をくぐらせるように。

もも裏が硬いうちは膝を軽く曲げ負荷を軽減したほうがいいかもしれません。ある一定の柔軟性が身につけばどんどん深まるアーサナです。人によっては脚を揃えた前屈よりもやりやすいことがあります。内ももも伸ばせますので、太ももの広範囲を刺激できます。

まずはアナ骨でしっかり休息がとれるくらいには慣れていきたいですね^ ^

遊びながら成長

2019/11/18

風の強い日でした。今日は幼稚園のイベントで家族そろって園庭でカレーを食べたのですが、強風で巻き上がった砂がカレーの中に入りジャリジャリになっていました^^;それでも年少の長男は楽しかったようで「またキャンプしたいね」と笑顔でした。

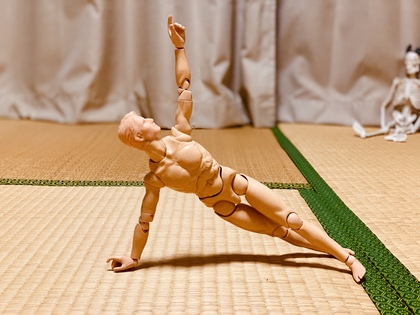

そんなもうすぐ4歳になる息子ですが、家に帰った後に僕のプッシュアップバー(腕立てとかをする道具)で遊んでいました。ふと見てみると、

足が浮いてる!

しかもきれいに前に伸ばしてる!(写真参考、息子の写真ではありませんが…)

子どもは体重が軽いとはいえこの姿勢はなかなかできない(親バカorバカ親)。しかも体操などの習い事はしていません。

僕のヨガを見て真似をして遊んでいるのです。

真面目な話、身近な人を見て何かをするというのは成長を圧倒的に早めます。遠い人(※例えばテレビの中のスポーツ選手)よりも自分に落とし込みやすいからです。いつか書きましたが「当たり前の基準」が上がる。

やっぱり生で人に接するのは刺激になるのですね。なので僕も近々「当たり前の基準」を上げるために色々と行動しようと思います。

ではでは風邪に気をつけてお過ごしください!

当たり前のきつさ

2019/11/17

(少なくともRSYで行っている)ヨガはなかなかきついかもしれないという昨日の話の続きですが、そもそもなぜきついのか?

それは、、

筋トレ的な要素が多いからです。

ヨガの身体的側面に焦点を当てた時、ざっくりと筋トレ的要素とストレッチ的要素に分けられると思います。(他にも分類の仕方はあると思いますが。。)おそらく世間一般としてはヨガのストレッチ要素のイメージが強いのではないかと思われます。だから昨日書いたようにヨガは楽チンというイメージに繋がります。

さて、うちの教室で筋トレ要素が多めの理由ですが、一言で言えば、筋肉をしっかり使うことで確実に身体の変化を起こせるからです。

筋トレの効果をいくつかあげてみると、

・毛細血管の増加させる

・ミトコンドリア(体内のエネルギー産生工場)を増やす

・筋肉のパワーや持久力を上げる

・成長ホルモンの分泌

・セロトニン、ドーパミン、βエンドルフィンなどの分泌による脳への作用

などとなります。他にも、骨格を支える力がつくので姿勢が良くなる、など二次的な効果もあります。筋トレをするだけで身体の中ではえらい変化が起こるのです。

一方ストレッチには上記のような効果はありません。関節の可動域を広げるストレッチですが、筋トレほどの劇的な変化は体内で起きないのです。(もちろんストレッチが必要ないと言っているのではないですよ。)

ここで面白いのは筋トレ的要素をしっかり入れることによってストレッチ的要素も深まるということ。ある筋肉が縮むということは拮抗している筋肉は伸びます。また、縮めて熱を発生させた筋肉はその後伸びやすくなります。つまり筋トレ的な負荷をかけて身体を温めた方が柔軟性を上げたい場合にも有効なのです。

だからRSYのヨガ教室では多少筋トレ的な要素の割合が多く、初めてだときついのです。(初めてじゃなくてもかな…?)

でもきつければ良いっていうものではないので不必要な力を自分でガチガチに加えてただきつくしてもあまり意味はありません。行う物事に対して過不足なく力を加えればいいのです。それだけで必要な部分の力がつきますので。それが結果的にきつかったりきつくなかったりする。重力の負荷がかかりやすい姿勢をとるアナ骨などでは結果的にきつい方に転びます。

そう、きついのは身体がだいぶ弱っているから。弱って眠っているようなところを目覚めさせようとするのだから当然きつい。積み重ねで力がついてくればきつさは薄れます。最終的にはヨガのどのアーサナも心地よく行えるのが理想だと思います。

僕自身最初は本当にきつかったアナ骨のアーサナも最近は心地よくとれるようになってきました。(「心地よく」は言い過ぎたかも…)だいぶ身体の力がついてきたようです。

一緒に一歩一歩力をつけていきましょう。

ヨガは楽?きつい?

2019/11/16

最近レッスンの時にこんな話を参加者の方がしていました。

「人にヨガをやっているって話すと『伸び伸びとして楽なんでしょ』って言われる。全然そんなんじゃないって心の中で叫ぶ。」(細かい内容はさておきこんなような話。)

確かに僕も「ヨガ教室をやってます」なんて話をすると、相手がヨガに対して「誰にでもできるソフトな運動」みたいなイメージを持っていることに驚くことがあります。まあ楽かきついかなんていうのはその人の主観が関わってきますし、そもそもヨガの内容にも依るので答えなどないわけです。動くのが好きな人からしたら絶え間なく動くヴィンヤサも楽かもしれないし、人によっては瞑想の時間が苦行になることもあります。

まあそういった価値基準は置いておいて一般的な肉体感覚からすると(少なくとも)RSYのクラスで行っているヨガは「きつい」です。初めて参加するとしたら10人中8〜9人はきついと思うでしょう。アナトミック骨盤ヨガに限っては10人中10人がきついと思っている、と思われます(笑)

なのでもしかしたら世間的なヨガの「優雅で楽々行える」イメージからはかけ離れているかもしれません。(世間がどこなのかによって意見は270°変わりますが。。)

ただまあ僕も人をしごきたいからきつくしているわけではなくてそれなりの理由はあるのです。楽々で良いならゆるーくやりたいものなんですけどね。(最近はアナ骨のカウントの間が長くなっていると苦情の声がS君あたりから入ります^^;)

長くなってしまいそうなので続きはまた明日にしましょうか。

なぜない…?

2019/11/13

寒い日ですね。寒くなってくると体を温めるものを食べたくなります。脂なんかも夏より余計にとりたくなったりします。今回はそんな脂に関するどーでもいいけれどもかなり疑問に思っている話です。

我が家では子どもがいることもあり料理にけっこうバターを使います。食塩の入っている方のバター。そんなバターですが家のものを使い切り買い物に行くと必ず、、

ない!!

無いのです。家の近くのスーパー(◯メリア)やドラッグストア(◯ンドラッグ)では95%売り切れているのです。本当に一つもない。食塩不使用のものはあることが多いですが。。

バターは慢性的に品薄なのかなと思い少し家から離れた他のスーパー(ヤ◯コーなど)に行ってみると、、

ある!!

山積みであるのです。

これはどういうことなのでしょう?なぜうちの近くだけ品薄状態が続いているのでしょうか?大量に使う人がいるのか?わかりません…

最近バターだけは祐天寺や渋谷で仕事帰りに買っています。。みなさん(うちの近所の方)どうされていますか?品薄の理由を知っている方がいたら教えてください。

以上最近のちょっとした疑問でした。

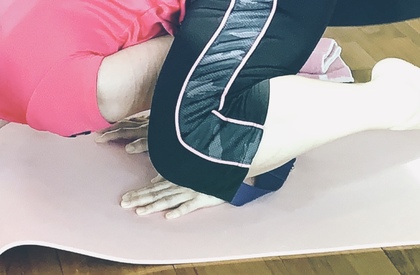

アーサナメモvol.18

ヴァシシュタアーサナ(簡易版)

2019/11/12

ポカポカ陽気の中いかがお過ごしでしょうか?昨日は雨でパークヨガができなかったので今日は早朝から公園(いつもと違う公園)に行って体を動かしてきました。家を出た時(5時20分)はまだ外が真っ暗でした。でもなんだか頑張ってる感が出て楽しい気分でした。

今日はアーサナメモ。昨日のブログで触れたヴァシシュタアーサナの簡易バージョンです。サイドプランクのようなものです。見た感じは実に楽そうなアーサナですが、やってみるとけっこうきつい。脇腹の筋肉は普段使うことが少なく衰えていることが多いのです。その分このアーサナを練習すると体幹部の安定性を感じられるようになりますよ。

メモ

・お尻の位置が頭と足先の延長線上より落ちないようにする。(直線上or少し上)

・下側の肩がギュッと詰まって上がらないように耳から話す。肩甲骨から手で床を押す意識で。

・できれば目線は天井方向に向け、胸も少し天井方向に向けることで片脚を上げるバリエーションにも繋がる。

・長くキープするためには呼吸が大切。止めないで。

シンプルなアーサナでポイントはあまり多くないので実践するのみです。最初はきつくてグラグラして全然長くキープできないかもしれませんが慣れれば平気になります。地道な努力が必要なアーサナですね。写真のものが余裕をもってできる場合には昨日のブログに載せたタイプのものにも挑戦してみてください。

レッスンでも少しずつ取り入れていこうと思います。

アーサナ×分析

2019/11/11

最近日曜日のクラスは比較的自由にその都度毎に内容を決めています。昨日はアーサナを一つ選んで分析する練習をしました。

アーサナがたくさん載っている本から参加者に選んでもらったのは写真のヴァシシュタアーサナ。サイドプランクの要素の強く入っているアーサナです。まずは本の写真を見てもらって、特に身体のどこを使っているのかを予測してもらいます。このアーサナの場合、腹斜筋や中臀筋で身体を支えて、なおかつ上げている脚の柔軟性も必要となります。

主に必要な部位を特定できたらレッスン開始。身体を温めつつそれぞれの部位をターゲットにしっかりと使っていきます。バランス系のアーサナも入れて全身を統合する感覚を養います。そして全身の準備ができたところでヴァシシュタアーサナへ。

完全にピタッと長い時間キープするのは難しいアーサナですが、みなさんだいぶ形になっていたと思います。ほぼ初めてのアーサナでも直前の身体の動かし方次第で意外とできてしまうものもけっこうあります。動きを分析できる目があると便利ですよ。

たまにはこんなレッスンもありかなと思います。

布団vs早起き

2019/11/10

日の出の時刻がどんどん遅くなっています。朝の冷え込みも強くなっています。つまり早起きをするのがつらい季節の訪れです。

僕は子供たちが起きてくる前にヨガを終わらせたいので早起きをしています。朝起きるには布団から出てしまえばいいのですが、この季節は夏に比べて布団の攻撃力が圧倒的に高いのです。

月曜朝の公園ヨガは待ち合わせている人がいるので覚悟を決めてパッと起きられるのですが、普段の自分だけの日課のヨガの為に起きるのはかなり大変です。(しかも息子に蹴られて夜中起きることが多いので若干寝不足です…)それでも布団の誘惑と戦いながらなんとか起きます。

コツとしては想像すること。起きて身体を動かせばその日1日はつらつと過ごせるし後々の自分の身にもなる。朝ヨガで身体を動かした後の爽快感と充実感を布団の中でイメージします。そして横になっている状態から座っている状態に移行すれば9割方布団への勝利が確定します。あとはゆっくりと起き上がって家の中を歩いていれば眠気がとれてきます。

そんなこんなで最近はなんとか朝ヨガの習慣を続けています。なりたい自分を思い描く確固たるイメージは大切ですね。

…というか誰か朝起きるもっと良いコツがあったら教えてください。冬が思いやられます…

あーでもない×こーでもない

2019/11/09

今朝のアナ骨ではまたアームバランス(カウンディンニャアーサナ)の練習を最初に入れました。今日で3週目になり参加者の成長には目を見張るものがありますが、その練習の過程にも成長が見られます。

最近は練習の説明を最初にバーっとした後は僕が手取り足取り全てを教えるのではなくて、参加者同士に進め方は任せています。身体の使い方の基礎ができてきて、さらにそれをもとに自分で試行錯誤する力がついてきているので、こちらがあまり多くを話さなくても練習は展開していきます。

今日もアームバランスの手の置き方についてのアドバイスが参加者同士で飛び交っていました。脇を締めるための指の向きは少し外側にした方がやりやすい、などなど。結果そういったアドバイスのおかげで何人もフワッと足が浮くようになっていました。

こんな感じで僕がするアドバイスよりわかりやすいものがいくつも生まれます。能動的な練習、すごく大切ですね。

弱さ×身体づくり×強さ

2019/11/08

最近は自分の身体づくりにも力を注いでいるというようなことを昨日のブログで書きました。今日はなぜ(僕が)身体づくりをするのかについてです。

なぜ身体を鍛えるかについては、「機能性のある身体の方が人生楽しい」という単純な思いが一番ウェイトを占めている気がしますが、その他にも理由はあります。それはインストラクターとしてどう在りたいかという問題。

インストラクターには知識や理論などが必要なのはもちろんなのですが、それと同じくらいに来てくれる人に対して共感できる力が必要なのではないかと思っています。心身に何か悩みを抱えている人の気持ちは幸か不幸か僕はかなりのところまで理解ができます。もちろんそれぞれの病気の悩みや個人個人の辛さの感覚を全て理解できるわけではありません。その人の本当のところはその人にしかわからないから。でも心身が弱っている時にどんなことができなくて何がつらいのか、またどんな時に絶望を感じるのか、などは痛いほどわかります。

そう考えると僕は身体的に弱っている人の方が心を寄せやすいのかもしれません。

そういった僕自身の前提をふまえての今回の話なのですが、インストラクターとしてはなるべく多くの人の心や身体を理解したいという願望があります。身体的に弱い人のことを理解すると同時に身体機能の高い人の感覚もわかりたいと思っています。

だから身体を鍛えて動ける身体をつくるのです。トップアスリートの人の感覚もわかるくらいにまで。(今は全くわかりませんが…)そこまで自分でわかってしまえば、今教室に来てくれている人やこれから出会う人の可能性を広げる確率が上がるのではないかと思います。

…どうもまたややこしい言い回し。。

まあ簡単に言えば弱さだけでなく強さも知っていたいし、それが結果的に人の為にもなるんではないかなという話でした。

公園っていい!

2019/11/07

最近公園によく行きます。公園に行くのけっこう楽しいです。なぜかというと子どもも遊べて大人も遊べる(というよりもトレーニングできる)からです。

最近は自重を使ったトレーニングの知識がだんだんとついてきました。(ヨガのアーサナも自重トレーニングの一種とも言えますが。)そうすると公園の遊具が最高のトレーニング器具に見えてくるのです。(もはや病気です。もちろん子ども達がたくさん遊んでる時間帯は使わないですよ^^;)

というのも、このところ自分の身体をより動けるものにしたいという願望がじわじわと出てきています。だんだんと身体の基礎が出来てきて身体をしっかりと鍛える余裕ができてきたのだと思います。あとはインストラクターとしての在り方に関しての自分の考えが大きく影響しています。その辺は明日あたりにでも書いていこうと思います。

まあともかく公園にはまっていますので、稲城で良さそうな遊具がある公園を知っていたらぜひ教えてください!(高めの鉄棒などを探しています。あとは子ども達はすべり台が好きです。)

再確認

2019/11/06ここのところ自分のトレーニングとしてアナ骨の動きをしっかり取り入れています。土曜日の朝にやっているような内容を30分程にまとめて動いています。行うアーサナ数は少ないけれど、一つ一つのキープ時間を長めにして効かせにいきます。

その中でも特に身体に効いているなと感じるのがローランジからの後屈、通称ジラフです。このジラフをしっかりやった日は一日中股関節の動きがなめらかになって身体の調子が上がります。やっていない日とは明らかに調子が違うのです。このことを最近再確認しました。

なのでいつか撮った後屈の動画をもう一度載せます。まずは股関節の伸展さえできればいいと思います。背骨は反らさなくても十分効果がありますよ。むしろ僕も最近は背中を反る手前のところまでしかやっていません。

アナ骨に参加していない方のためにジラフのポイントを書いたいつかのブログのリンクを貼ります。→後屈のポイント〜土台編〜

ぜひぜひ家でもトライしてみてください!

パークコアトレ

2019/11/04

今朝もいつも通り5時40分にパークヨガを開始しました。…が、昨晩の雨で地面が濡れていてめちゃくちゃ冷たい。そして気温も低い。なので今日はいつも行っているアシュタンガヨガではなくてアナ骨の内容に切り替えました。股関節周りの大きな筋肉を一気に使うので身体が温まります。やっぱりキツいけど効くなぁと思いながら一連の流れを行いました。

いつものアシュタンガよりも早く終わってしまったので今日は久々にコアトレでしようと7時前にはよみうりランド前の公園を後にしてスタジオLinoの近くの吉方公園への向かいました。(結局また公園^^;)

そこで練習したのがヒューマンフラッグというトレーニング。(写真のもの)吉方公園にはこのヒューマンフラッグをやるのにちょうどいいジャングルジムのようなものがあるのです。持ち手に力が入りやすい構造になっています。(別にヒューマンフラッグ用に作られたわけではないですが…)

体を地面に水平に保たなければならないのですが、これが見た目以上にきついのです。腹斜筋、腹直筋、三角筋、広背筋を始めとした上半身の筋肉を総動員しないとキープできません。半年ほどこういったトレーニングをしていなかったので今日は2秒のキープが限界でした。(写真はその2秒の間にS君に撮ってもらいました。)だんだんと体を慣らしていって10秒くらいのキープができればいいなと思います。

こういったヨガ以外のプラスアルファのトレーニングも取り入れてみると逆転やアームバランスなどがやりやすくなります。継続してやっていくかどうかは迷うところですが、ヨガとは違う感覚の面白さがあります。

でも久々に負荷の高いことをやったので今は腹筋が完全に崩壊しています…

あ、あと写真の顔がなぜパンダかというと、力み過ぎて呼吸が止まり窒息しそうな顔をしていたのでパンダで隠させていただきました(笑)

補助輪外し

2019/11/03

昨日もアナ骨×アームバランスPartⅡで紹介したようにヨガベルトという補助具を使ってアームバランスを練習しました。先週に引き続き二週連続での練習です。だいぶ前の補助輪のブログでも書いたように、補助は頼り過ぎずうまく使うことで成長を一気に高めるものになり得ます。

今回の補助具はベルトですが、想像以上にみなさんうまく使えていて驚いています。肘上に巻くベルトの長さもあーでもないこーでもないと参加者同士で微調整し自分にちょうどいいサイズを見つけています。

そしてまずはベルトを使って足を浮かせてみる。

慣れたらベルトを外して同じ感覚でチャレンジ。

あれ…浮いた…!!(写真)

いつの間にか補助なしでもバランスがとれていました。補助を上手に使えた良い例ですね。

でも浮かなくても焦らずに。成長には個人差がありますので足が浮かなくても手で地面を押していれば上半身にも良い変化が生まれます。

自分の歩みのはやさを見つけてコツコツ練習しましょう。

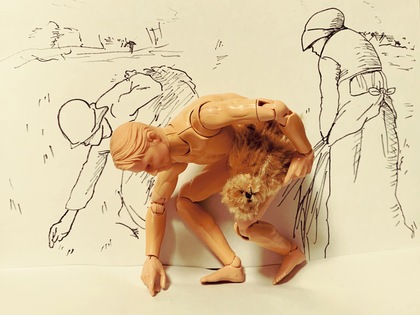

落穂拾い

2019/11/02

秋晴れ。しかも暖かい。休みだったらずっと外に出ていたい天気です。落穂拾いでもしたい気分です。

今日のブログは「落穂拾い」。秋に合うようなタイトルですが、別に僕が農作業の体験をした話ではありません。今日は身体に対する関心や見方の変化の話です。

先日、レッスン終了後に参加者の方が美術館に行った時のことを話してくれました。その方はミレーの「落穂拾い」を鑑賞している時に気づいたそうです。

画中の落穂拾いをしている女性が股関節をうまく使えていることに。

そしてその女性は腰痛に悩まないであろうことに。

なかなか美術作品をそういう目で見る人はいないかもしれませんね。マニアックな見方です。どんな絵画だったかなと僕もネットで画像検索をしてみました。すると確かに股関節と膝関節を上手く屈曲して腰が丸まらない姿勢をとっています。

この「落穂拾い」や様々なスポーツの姿勢がアナ骨の姿勢に似ているなんて話を聞きますが、それもそのはず、アナ骨は別に特別な動きをしているわけではないのです。人間の身体の構造に合わせて大切な筋肉を使えるように、また腰や膝を痛めないように働きかけています。ですのでトップアスリートがする瞬間瞬間の動きに似ていたりするのです。「落穂拾い」をする人だって自分の人生がかかっていますから身体を痛めない動きを選択するはずです。

こういった動きはスポーツだけでなく日常においてとても大切になってきます。「洗い物や歯磨きをする時の姿勢を気をつけるようになりました」「仕事中の姿勢も変わりました」なんて話もけっこう聞きます。

自分が実際に動くことで身体に対する関心が上がり、今まで当たり前になんとなく見てきたモノへの「診方」も変わる。良い変化だと思います。

少々マニアックですが…

アーシング×夜間頻尿×三文

2019/11/01

今日は僕の周りでアーシングを始めた人の変化をちらっと紹介します。もちろん効果には個人差がありますのでご参考程度に。

外の土の上、もしくは自宅でアーシングマットの上に足を置くとほとんどの方が足裏に温かさを感じたようです。特に最初の1回目の感覚が強く、初回以降は何も感じなくなる場合も多いようです。

睡眠にはかなり変化があるようで、僕の子ども達の睡眠はアーシングシーツがあるのとないのとでは全然違います。夜中に起きる回数が減り夜泣きの確率も明らかに減りました。

少し前に両親の家にアーシングマットを一つプレゼントしたのですが、僕の父がアーシングマットを足元に敷いて寝たところ夜中にトイレに起きなくなったそうです。それまでは夜中に2〜3回トイレに起きていたそうです。(夜間頻尿ですね。運動不足なのでアナ骨でもして骨盤底筋や下半身全体を鍛えた方が良いように思いますが。)先日マットを敷き忘れて眠ってしまった時にはやはりトイレに2回起きたそうです。

またパソコン作業が多い方がデスクの足元にマットを置いたら目の疲れや腰痛がかなり軽減したそうです。

あとはアーシングマットを飼っている犬が気に入っているなんて話も聞きました。

効果があってもあまりなくても気軽にできる方法ですので、興味のある方はぜひお試しください。

毎週月曜日早朝5時40分開始のパークヨガも参加者が1人増えそうです。今日ヨガ教室で「たぶん行きます」との確約(?)をいただきました。まあこの朝ヨガもタダですし、ヨガせずとも芝生の上でゴロンとしているだけでアーシング効果もあるかもしれませんし損はないと思います。でも「早起きはなぁ…」なんて思っている方にこの言葉を贈ります。

早起きは三文の徳(得)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以