- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

パークヨガ

2019/09/30

今朝はS君とともに稲城で初めてのパークヨガをしてきました。パークと言ってもよみうりランドのゴンドラ乗り場のすぐ近くにある何もない芝生の広場。人も全然来ない場所です。そこで好きなようにヨガをするだけなのですが、これがめちゃくちゃ気持ちいいのです。

太陽礼拝で上を見上げてみると青空が広がっていて吸い込む空気も新鮮。アーシング効果も十分なのか不思議と動いていても疲れません。終わった後の爽快感が違いました。

これからも定期的(週1くらい?)にパークヨガをやっていこうと思います。もし興味のある方がいたらたまには早起きして一緒にやりましょう。用意するものは大きなバスタオルくらいです。芝生の上で直接やる方は何もいりません。十分な広さがあるので何人いても大丈夫ですよ。スタジオやメールで声をおかけください。開催日をお伝えします。もちろん無料ですよ笑

あ、あと写真で前屈をしているのは僕ではありません笑

アーサナメモvol.13

バカアーサナ

2019/09/29

暖かく気持ちのいい日ですね。「暑い」ではなく「暖かい」という響きがいいです。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、ヨガの秋です。

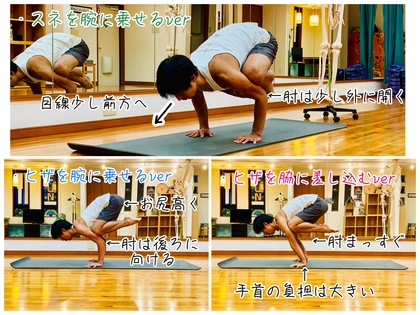

今日のアーサナメモはバカアーサナ。「鶴のポーズ」と呼ばれるアーサナです。もしくは"カーカアーサナ"「カラスのポーズ」とも呼ばれています。昨日紹介したカウンディンニャアーサナの感覚をつかむのにも最適なアーサナです。色々な方法(ヒジの曲げ具合、ヒザを置く位置など)があるので自分に合うやり方を探してみてください。

メモ

・まずはヒザかスネを乗せる位置を探す。何パターンもやり方はあるのでしっくりいく位置を見つける。(写真参照)

・ヒジを外に開く場合は手のひらを若干内向きにして床に置く。開かない場合は中指をまっすぐ前に向ける。

・股関節の引き込みを行った状態でヒザかスネを腕に乗せ、徐々に前方に体重をかける。

・お尻の位置は高い方がバランスがとりやすい。

・腹横筋7割程度、腹直筋5割程度の力加減。(※これは完全に自分の感覚。あまり参考にしないでください。)

・盲点になりやすいのは目線。(目線が盲点とは皮肉)真下ではなくて少し前方に目を向ける。

まずはとにかくヒザの位置、手の幅や向きなどのセットが大事。その後は前に体重をかける勇気だけ。お腹の使い方や股関節の引き込みは最初から完全にできなくても足を浮かすことはできます。でも他のエーカ・パーダ・バカアーサナなど他のアームバランスに繋げたい場合はお腹の引き締めの調整などができるといいかもしれません。

十人十色のバカアーサナ。みなさんはどんな鶴になるでしょうか。(それともカラス?)

アナ骨×アームバランス

2019/09/28

今朝のアナ骨では初めて全員でアームバランスの練習をしました。いつも行っているプレーンからそのまま前脚を腕にひっかけて前に体重を移行し後ろ脚を床から浮かせるカウンディンニャアーサナというアームバランスです。

アームバランスは見た目がアクロバティックなのでとても難しそうだと思うかもしれませんが、何が必要かを理解してしまえば案外楽に身体が浮いてきます。

身体の使い方の練習として、

・チャトゥランガ(肩の前部、腕の裏を使う為)

・バカアーサナ(足が浮く感覚をつかむ為)

を行いました。

普段のアナ骨で股関節周りは十分鍛えられて柔軟性も上がっています。なのであとはチャトゥランガに必要な上半身の筋肉を養った上でバカアーサナで前に体重をかける感覚がつかめればカウンディンニャアーサナはできてしまいます。(※完全に前脚を伸ばすタイプは前後開脚がある程度できていないと脚が浮きません。)

今日参加したメンバーもほとんどが初めてのアーサナでしたが、前に体重をかける感覚をなんとなくつかめたようでした。あとはもう少し肩と腕の強度が上がれば足が浮いてくると思います。

現段階のアナ骨では腕周りを使う頻度が少なめなので、上半身も鍛えたい方はプレーンの後にどんどんアームバランスの練習を入れてみてくださいね。

頼り過ぎの罠

2019/09/26

昨日のブログでは「スペアキーをたくさん作ります」みたいなことを書きましたが、真面目な話スペアキーという保険があるとそれに頼ってしまい同じことを繰り返してしまいます。(スペアキーがなくても同じことを繰り返してしまいそうなので1〜2個はあった方が良いと思いますが^^;)

助けだったり頼るものというのは時にとても必要なのですが、それに乗っかりすぎてしまうと自分の力が衰えてしまうようです。

わかりやすい例が最近ありました。先日のヨガクラスの自由練習の時間に頭立ちを練習している参加者の方がいました。足はほぼ垂直に近い形まで上がっていてあと少しで完全にバランスのとりやすい位置まで到達できそうです。

それなら一度完全な形を覚えてもらおうと腰に手を当てての補助に入りました。補助した状態で足を真上に上げてもらうためです。すると補助した瞬間こちらの手に体重が一気にかかってきました。バランス感覚がわからなくなりお腹の力が抜けたのでしょう。それでも補助で体を固定したまま足を垂直の状態まで上げてもらい、その後手を離して何秒かキープできました。

再び自分でバランスを取り少しの間キープできたので当初の狙い通り補助をした目的を達せられたと思います。しかしながら完全に補助に身を任せた状態になってしまうと自分の力がつきません。衰えることさえあります。

お互いが補助の特性を理解していれば身体感覚をつかむにも有効なものとなり成長を促します。

さじ加減ですね。

ヨガの補助云々の話でなくても当てはまることがたくさんあると思います。

ということで僕自身の成長のためにもスペアキーは10個ではなく2個追加にとどめようと思います。僕なりのさじ加減です。

なぜまた鍵が…

2019/09/25

こんにちは。けっこう暖かい日ですね。歩くと少し暑いくらいですが、夏場のそれとは全く違います。気持ちのいい天気です。

そんな気持ちのいい日にまた悩みの種です。今朝のレッスンのためにスタジオに行こうと思ったら自転車の鍵がないのです…

先月17日に失くした鍵とはまた別の自転車。前後に子供を乗せる席がついた妻の電動自転車です。僕の自転車の鍵問題はまだ解決しておらず最近は妻の自転車を使っていました。

最後にその自転車を使ったのは4日前の21日。長女が生まれた日でした。出産のバタバタで慌てて失くしてしまったようです。前回失くしたのはライブの日だったりで、どうやら良いことがあって興奮してしまうと物を失くすという性質が僕には備わっているようです。

今回失くした鍵のスペアキーは家のどこかにあるはず(まだチェックしてません^^;)なので大丈夫だと思いますが、こう何度も鍵を失くしてしまっては大変です。前回も書きましたが電動自転車の方は絶対にスペアキーを作っておいた方がいいですよ。

2度あることは3度ある。いい加減僕も学ばなきゃダメなんですけどね。これから先もあるのでしょう…

スペアキーを10個くらい用意しておきます…

いつでも呼吸をしやすく

2019/09/24

呼吸がしやすい時としづらい時の違いってけっこうありますよね?呼吸の調子の波は多かれ少なかれ誰にでもあると思います。

ヨガのレッスンが始まる前と終わった後の呼吸の違いはどうでしょうか?たいていの場合終わった後の方が呼吸がしやすいと思います。(質問しといて決めつけちゃってますが…)アーサナで身体を動かした後は胸周りもお腹周りも動かしやすくなって呼吸がスムーズになります。

この良い呼吸の状態を日々の中で常態化できたらいいなと思いませんか?呼吸の質=心身の質=人生の質と言っても過言ではないかもしれません。(またまた誘導しています…)

でもなかなか自宅でスタジオレッスンのようなことは急にはできないと思います。僕もアナ骨1レッスンを自分ではできません^^; でもレッスンのような流れはできなくても一つ二つアーサナをとることは自分でもできるはず。

自分の呼吸の質を上げるアーサナなり動きなりを見つけてみましょう。

調子が落ちてる時に身体の水準を引き上げるような方法を見つけられると便利ですよ。身体のタイプにもよりますが呼吸には胸を開く後屈が効きます。それぞれに合った方法はレッスン中にでも見つけていきましょう。

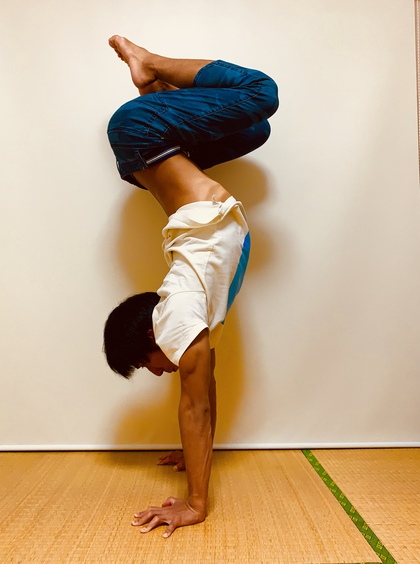

写真は最近僕が調子を上げるのに気に入っているアーサナです。体調が落ちている時でもかなりの水準まで上げていけます。逆転と後屈の組み合わせは特に強力な作用があるようです。

それではまたスタジオで^ ^

やっぱり呼吸って大事

2019/09/23

出産の痛みは想像を絶するものなのだと思います。痛みを経験してないので勝手なことは言えないのですが、様子を見ていると人生で一番の痛みなのではないでしょうか。

でもその場面で呼吸がとても役に立つようです。

妻はとても呼吸が上手くどんな場面でも長く息を吐くことができます。分娩室で陣痛がひどくなった時にも乱れず呼吸ができていました。陣痛の間には落ち着いて話をする余裕もありました。

結果、会陰切開もせずに出産をすることもできました。(因果関係はわかりませんが明らかに効果があったようでした。)赤ちゃん自身の負担も最小限に抑えられたのではないかも思います。産後の身体の調子も良好のようです。

妻は妊娠前ヨガというヨガはしていませんでしたが、毎日欠かさず頭立ちのポーズだけは時間があれば何回もやっていました。逆転のアーサナで呼吸も鍛えられたのかもしれません。

アーサナをとっている最中にしっかりと呼吸ができていれば日常において心身に何かストレスがかかった時にも落ち着いていられるのだと思います。人生最大の痛みにも対処できるのですから。

やっぱり呼吸は大事ですね。

人生ってわからない

2019/09/22

昨日は我が家に初めての女の子が誕生しました。

この4年の間にあっという間に3人の子供が生まれたわけですが、こんなことは10年前の自分には全く想像すらできなかったことです。

でも目の前のことに全力でぶつかっていけば良いことってあるもんですね。人生にも動きが出て熱も生まれて、またその熱を注げるものも増えます。いつの間にか良い循環になるようです。

それにしても赤ちゃんの産声を上げた時の生命力はすさまじいです。

たまご×幼虫

2019/09/20

こんにちは。

今日の午後は時間があったので家で飼っているカブトムシのケースの土を一度全部外に出してみました。

まだほとんどが卵の状態かなと思っていたら半数以上がすでに孵化して幼虫になっていました。中にはすでに4cmほどになっている幼虫も。まだ孵化したばかりかなと思うものまで様々な大きさがいました。

卵も産まれた時期が様々で、写真の白い色の卵はまだ若いもので、黄色い色で丸く大きくなっているものは孵化直前のものです。満月のようにパンパンに膨れ上がっています。

幼虫や卵の数をチェックした後は幼虫が食べる用の土を足してケースに戻しました。これから冬に向けてどんどん大きくなってきます。

幼虫待ちの方はあとちょっとお待ちくださいね。もう少し幼虫が大きくなったら渡します^ ^

アナ骨×成長×危機感

2019/09/19

こんにちは。湿度も低く気温も快適で過ごしやすい日ですね。どこかへ遠出したい気分です。(しませんが。)

今日はiプラザアナトミック骨盤ヨガの最終日でしたが、参加者の動きを見ていると嬉しさと危機感を感じます。

矢野口や若葉台クラスともにアナ骨に参加されている方の成長は半端じゃないものがあります。体力や柔軟性がうなぎ登りに上がっています。最初はほとんどの方が床に手をついたローランジでいっぱいいっぱいだったはずなのに今は手を上げて指先からかかとできれいな直線を描いています。驚くべき成長でとても嬉しいことです。

一方で自分ももっとアナ骨の練習をしなくては、という危機感もあります。アナ骨に毎回参加されている方からしたら盲点かもしれませんが、僕自身は毎回アナ骨をやっていないのです。何をしているかといえば、しゃべっているのです。(たまに見本を見せたりしていますが、最近は誰かに見本になってもらってもっぱらしゃべっています。。)つまりアナ骨の経験値でみなさんに抜かれつつあるのです。

そんなこと言うならつべこべ言わず練習すればいいじゃん、と思うかもしれませんが、アナ骨1レッスン分を自分で行うのは大変難しいことです。毎回参加されている方はわかるかもしれませんが、スタジオという環境で周りに同じことをしている仲間がいて初めてあそこまで追い込んでキープができます。ある程度の環境が必要になってきます。

毎朝アシュタンガヨガ(テンポよく数多くのアーサナをこなすヨガ)は行っているのでアーサナ力はどんどんついている実感があるのですが、アナ骨はそれとはまた違った体力をつけさせてくれるように思います。

誰か稲城でアナ骨をやってくれないかな…毎週通うのにな…

と思う今日この頃です。

何にしても参加してくれている方々の成長はとても嬉しく自分への刺激にもなっています。

iプラザ明日で一旦終了

2019/09/18

肌寒い日ですね。長袖で移動しています。特にプールに入った後は身体が芯から冷えてしまっています。プールの中でアナ骨でもしたい気分です。

さて、タイトルの件ですが、7月から始めた若葉台iプラザでのアナトミック骨盤ヨガのレッスンを一度おしまいにします。まだ3ヶ月もやっていないのですが終わりになってしまいます。

理由は、、

スタジオや会議室を確保できない…

色んな教室や会議やらで人気があるのですね。9月も結局2日分しか予約できませんでした。

スタジオの予約はそもそも諦めていたので会議室で開講していたのですが、10月以降はその会議室ですら予約で埋まってしまっていて押さえられない状態です。たまに空いている日があったりするのですが、ヨガはやはり継続することに意味があるので木曜日の午前のクラスは現時点では諦めることにしました。

若葉台iプラザクラスにご参加いただいていた方申し訳ないです。遠くてもぜひ矢野口のスタジオまでお越しいただければと思います。等身大の骨格標本リボンちゃんもいて楽しいですよ。

ご理解のほどよろしくお願いいたしますm(_ _)m

また復活する日まで…

片手立ち×ダメ出し

2019/09/17

今日はどうでもいい話です。

一昨日のブログに片手倒立の写真を使いました。アーサナの名前で言えばエーカ・ハスタ・アドー・ムカ・ヴリクシャアーサナとなりますが、僕自身現時点では色々と課題のあるポーズです。

というよりもまだ片手倒立はできてはいないのです。転倒してしまいます。あの写真は1〜2秒かろうじてバランスをとっているところを撮ったものです。ちょっとしたフェイク写真ですね。

でもおそらくこのまま練習していけば数ヶ月くらいで10〜20秒くらいのキープができるのではないかと思っています。年末あたりが目標でしょうか。

できるようになるためには現状足りない部分がわかっていたほうが成長がはやいので課題をここにメモします。(あくまでも自分の成長のために。)

課題点

・身体が前後しないようにするための肩(主に三角筋)の力が足りない。

→チャトゥランガやハンドスタンドで筋力強化

・腕の付け根(肩甲骨の方)から床を押す力が足りない。

→マユラーサナやローラーサナで前鋸筋の強化

・床についている手の指の第二関節が浮いてる(指の先で踏ん張りすぎ)。

→ハンドスタンドやピンチャマユラーサナでお腹と背中を両方強化して手首、肩の真上に体幹部と骨盤の重みが乗るようにする

・片手倒立の左右のバランスの取り方がいまいちわかっていない。

→数をこなす

以上のような点が現時点での課題となります。今やっている練習を焦らずコツコツとやっていけばそのうち自然にできるようになるとは思います。

年末あたりにはフェイク写真ではなく動画で解説でもできればいいなと思います。

慣れてきた方はこんな感じで自分の力を分析してみるのも面白いですよ。そして別に分析しなくても楽しいですよ。

人生×夢中

2019/09/16

昨日の話のようにヨガマットの上で夢中になれる時間があると浮かんでくる問いがあります。

「自分の人生に夢中になれているのだろうか?」

僕たちは毎日を生きているのですが自分自身の人生への集中の度合いはいつも同じでないように思います。ただただ日々を過ごしたり受け身の生活を送ったりと「人生に夢中」とはあまり言えない時期もあるかもしれません。

最近感じる変化は、ヨガマットの上で夢中になれるほどそれ以外の時間にも夢中になれるということ。ただご飯を食べている時も仕事中でも明大前の駅構内を乗り換えのためにただ歩いている時にも心のどこかにワクワクするような感覚が増えていきます。

身体を夢中で動かすことで心身の状態が良い方に傾いているのだと思います。

夢中の中には「夢」という字が入っていますが、人生に夢中というのは自分の現実と夢が一致しているような状態。今の自分や今の現実が最高の舞台となります。

僕自身もこの先どのような心身の変化が起こるのか想像できない部分もありますが、今に集中してヨガやその他のことをやっていきたいと思います。

自由×夢中

2019/09/15

毎朝自分で行っているヨガの練習はアシュタンガヨガのプライマリーシリーズかセカンドシリーズがほとんどです。決まったアーサナを決まった順番で進めていきます。

同じことを淡々とこなしていくわけですが、日々の成長や体調の変動によって1日たりとも同じ内容になりません。昨日苦戦したアーサナが今日はすんなりできたり、その逆もあったり。繰り返していくうちに総合的な体力や集中力がついて一ヶ月前には一連の流れをこなすのだけで精一杯だったのが余裕をもってシャヴァーサナに入れるようになる。同じことを毎日コツコツと行っているとどんどん底力がついてきます。

でもたまにいつもの早朝アシュタンガではなく自由な練習をしたくなる時があります。例えば今日はよく晴れた気持ちのいい朝だったのでなんとなく自由な練習をしようと思いました。

やることを決めずに今頭に思い浮かんだアーサナをやっていきます。次々に浮かんでくるアーサナ、得意な動き、苦手な動き、調子が一気に上がる動き、まだ全然できないけれどできるようになりたい動き。心の向くままに身体を動かします。

理にかなった順番など考えていないけれども目の前のことだけに集中しているせいか背骨周りの感覚もどんどんよくなり調子も上がってくる。そして転倒、また転倒、またまた転倒、、自分の力以上のことをしようとしているので半分くらいはうまくいかない。でも転ぶことなんて恐れなかった幼い頃のしなやかな心と身体を思い出す。目の前のことに全身で集中できる感覚を少しずつ思い出しまた次の動きへ。夢中になる感覚はどんどんエネルギーを産むためか全然疲れない。

1時間くらい動いた後集中力の途切れを感じる。そこで練習は終了。

もちろん日々の決まったルーティーンは大事で自分の土台をしっかり作っていきます。自分の好みに関わらずバランスの良い力を与えてくれます。でもたまに自分の心のおもむくままに動いてみるととても心地が良く、新しいエネルギーが生まれます。

半強制×自由さ

これらをバランスよく。

身体を温める食べ物

2019/09/14

朝から肌寒いくらいですね。今朝のアナ骨も最初は空調なしで動いていましたが中盤の流れに入ったところで一気にスタジオ内の温度が上がりました。集団が発する熱気、すごいですね。身体の内側から熱くなっていったのでしょう。あわてて冷房をつけました。これからはますますスタジオ内の温度調整が難しい季節になります。

自分の身体の温度調整は動いたり食べ物を食べたりすることでも行えます。昨日は身体を冷やす食べ物の紹介でしたが、今日は身体を温める食べ物です。冷えやすい方は積極的に摂っていきたいですね。

身体を温める食べ物

・冬野菜、冬果物

例)春菊、ねぎ、カブ、ほうれん草、小松菜、白菜、ブロッコリー、菜の花、ゆずなど

・根菜類

例)人参、ごぼう、山の芋、大根など

・冬に採れる魚介類

例)ふぐ、ぶり、かわはぎ、わかさぎなど

・牛肉、鶏肉、羊肉などの肉類

・バター、ラードなどの動物性油脂

・味噌、醤油

・にんにく、しょうが、黒胡麻、黒豆など

身体を冷やす食べ物とは対照的に温める食べ物は冬が旬のものが多いです。自然の摂理ですね。また根菜類は下半身を強くし身体を温めると言われています。これからの季節は積極的に摂っていきたいですね。ただゴボウなどの繊維の多いものはよく噛まずに食べると胃腸に負担がかかりやすいので、内臓系が弱い方は特に噛む回数を増やしましょう。アゴを使うと脳にも良い影響があります。

いつかのブログでも紹介しましたが味噌は万能食材のような気がします。夏には夏バテや熱中症対策にもなるし冬には身体を温めます。個人的にはとてもオススメです。(まあオススメされなくても日本では毎日のように食卓に登場しますが…)

これからの季節は温める食材を活用してみてください。あとは何よりじっくりゆっくり動くことが遅筋を鍛え毛細血管を増やしエネルギー産生を促します。毎日ちょっとずつでもヨガの動き、ヨガの呼吸を取り入れてみてください。

体質改善も継続が大事ですね^ ^

身体を冷やす食べ物

2019/09/13

涼しいですね。今日の早朝ヨガは汗をあまりかきませんでした。動きやすい季節です。これからは冬に向かってどんどん寒くなっていくので、冷えやすい方は自分で身体を温めていきたいもの。食べ物からのアプローチはとても有効です。

一昨日からの陰陽の話ですが、普段口にするものにも体を温めたり冷やしたりする性質があります。今日はどんなものが体を冷やすのかを見ていきましょう。(参考:中村信也著「薬膳の基礎知識」)

体を冷やす食べ物

・夏野菜・果物、熱帯地からの輸入野菜・果物

例)トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、ブドウ、バナナ、マンゴーなど

・肉類では豚肉、カモ肉など

・夏にとれる魚・貝類

・植物性油脂類

例)菜種油、胡麻油、やし油

・コーヒー、緑茶、牛乳、豆乳、ビール、清涼飲料水

・砂糖や砂糖の入った洋菓子など

こう見てみると夏が旬の野菜や暑い地域のものは体を冷やす作用があるようです。暑い夏や地域では体を冷ます必要があるので理にかなってますね。ただ今はハウス栽培や輸入によって冬でも体を冷やすものが手に入る時代。冷え体質の方などは注意が必要かもしれません。

例えば冷え性なのに朝から南国のフルーツの入ったスムージーを飲んでしまっては冷えに拍車をかけてしまいます。あとは砂糖や清涼飲料水に入っている果糖ブドウ糖液糖などは身体の機能低下を起こしてしまいますので摂取量はなるべく少なめにしたいものです。

調理法によって食べ物の性質も少し変化するようです。体を冷やす食べ物でも加熱調理をすることでその性質が和らいだり、発酵させることで体を温める食材に変わったりします。同じ大豆でも豆腐になれば体を冷やすもの、発酵させて納豆になれば体を温めるものになります。工夫次第で調整できますね。

明日は体を温める食べ物です。そして明日の朝は体を温めるアナ骨です^^

陽

2019/09/12

だんだんと秋の虫の鳴き声が増えてきましたね。一方でまだセミも残っていて夏と秋の境目の時期です。

今日は陽性体質の特徴についてです。あくまで傾向の話なので参考程度に。

・血圧高め

・体温高め

・声が大きい

・体ががっちりしている

・しゃべり方がはっきりしている

・食欲旺盛

・社交的で積極的

・疲れづらい

・目が小さめ

・手が乾いている

・外的要因に体調が左右されづらい

・目の前のことに集中する

全体的に元気があってはきはきしています。明るくムードメーカーになったりしますが、陽の要素が強すぎると気が短くなって攻撃的になることもあるみたいです。身体的には動脈硬化や脳梗塞などの病気になりやすい傾向があるようです。

頭に血が上りやすい人も下半身を鍛えたりヨガの呼吸法を覚えることで落ち着くことがあります。

明日からは食べ物の陰陽での分類を見ていきます。例えば陰の性質が強い方が陰の強い食べ物を食べ続けるとさらにその性質が強くなってしまいます。中庸からはさらに離れてしまうのですね。

食べ物も意識しすぎてこだわり過ぎると逆効果なことがありますが、少し性質を知っていると身体を整えやすくなります。感覚が鋭ければ自分に合わない食べ物などは食べてみればわかりますけどね。

ではまた明日。

陰

2019/09/11

今日はめちゃくちゃ湿度が高かったですね。朝はスタジオに来るだけでみなさん汗だくでした。そんな暑さの感じ具合も人によって違うわけですが、昨日に引き続き体質の話になります。

まずは陰陽の「陰」の性質からです。

陰性の体質

・血圧低め

・体温低め

・声が小さい

・胃腸が弱く食欲少ない

・内向的で消極的

・体力少なめ

・目が大きい

・手が湿っている

・天気に体調が左右されやすい

全体的に元気に乏しい感じの人は陰の性質が強いのかもしれません。でも上記のことがたくさん当てはまるからと言って自分の体質を決めつけないでくださいね。どんな人にも陰や陽の要素が含まれています。なんとなくこんな性質なんだ、くらいに思っておいてください。陰陽は比較するものによっても変わり絶対的なものではないようです。

ヨガで下半身を鍛えて整えることも上記のような体質を整えるのに役立ちます。特に血圧が低めの方などは下半身の筋肉によるポンプ作用が強くなることで頭の方まで血液を送り出せるようになります。

東洋医学ではこの陰陽に五行論(全てのものを木、火、土、金、水に分類する理論)を絡めて体質も分析します。僕はまだ勉強中なのですが身体全体を診る上でとても面白くヨガにも生かせそうです。その五行論を取り入れているヨガもあるようです。

興味のある方はぜひ調べてみてくださいね。

中庸に近づく

2019/09/10

こんにちは。台風の後の体調の変化はいかがでしょうか?

一昨日のヨガクラスでは「ヨガをするとどんな変化があるのか?」について触れました。今日はそんな内容です。

ヨガをすると心身に変化が生まれます。筋力や体力がついたり柔軟性が上がったり。変化は人それぞれだと思いますが、体質的な面で一言で表すとタイトルにある通り、

中庸に近づく。

大まかに言えばそんな変化があると思います。そもそも「中庸」とは「極端な方へ偏らず調和がとれている状態」。

東洋医学にも陰と陽で体質を捉える考え方があります。中庸は陰にも陽にも傾き過ぎずバランスの良い適正な状態。

今回上陸した台風でも、その影響をもろに受けて体調が悪くなった方、全く体調には影響しなかった方、様々だったと思います。気象の変化も体質を考える一つの大きな目安となります。

ヨガを続けていると、もともと様々なことに敏感な方はやや鈍感に、もともと感覚が鈍かった方は色々と感じられるようになる傾向があります。それぞれが適正な体質の方へ近づいていくのだと思います。

体重が増え過ぎていた方は減量し、少な過ぎていた方は増量するということもあります。血圧もそうですね。ヨガをやることで高血圧だった方の数値が落ち着いたり、逆に低血圧だった方はだんだんと数値が上がってきます。

こんな感じでちょうどいい所に着地していければ心身ともに安定した状態になっていくのだと思います。

明日からは東洋医学でいうところの「陰」と「陽」の体質について少し触れていこうと思います。中庸を知るにも両方の極端な面を知っておいたほうがわかりやすいと思いますので。

ではまた明日^ ^

宇宙人

2019/09/09

夜中の台風は凄まじかったですね。家全体が揺れていたもので午前3時頃に目が覚めてしまいました。あれだけの低気圧なので体調も少しダウン。ちょうど昨日のヨガクラスでは気象病の話もして「台風に打ち勝つヨガ講座」をやったのですが、考えてみれば僕自身はあまり動かずに解説していたので効き目が薄かったようです。まあ無事家の屋根も吹き飛ばずに過ぎ去ってくれたのでホッとしました。(近くの家では屋根の一部がなくなっていました。)みなさんは大丈夫だったでしょうか?

そんな台風の影響で息子の幼稚園はいつもより1時間遅れでの登園でした。もともと月曜日は午前保育で短い日なので園児たちは1時間ちょっと幼稚園で過ごしただけとなりました。

息子は気が向くと幼稚園での出来事などを話してくれるのですが、今日の内容はと言うと、

「となりのクラスに行ったら宇宙人がいた。」

とのこと。宇宙人⁇何かの言い間違えかと思って聞いてみてもやはり本当に宇宙人がいたと言うのです。割と正確に物事を描写して話してくれるタイプなので逆に謎は深まるばかりなのですが、先生が宇宙人の格好でもしていたのでしょうか。それか本当に地球外生命体のようなものがいたのでしょうか。

詳しく聞こうとすると、「あんまり言いたくない。」と内容を濁してしまいます。結局何のことかわからずじまいです。今度先生に会った時にでも聞いてみようと思います。

台風が過ぎ去ったのに宇宙人が気になって眠れなさそうです笑

アーサナメモvol.12-2

エーカ・パーダ・セツバンダアーサナ

2019/09/08

台風近づいていますね。昼過ぎに目黒駅に着いた時は土砂降りでした。20分後には青空。ゲリラ豪雨と言うのでしょうか。(そういえばゲリラ豪雨ってかなり新しい言葉ですよね。インパクトのある造語です。)

さて、今日のアーサナは一昨日紹介したセツ・バンダアーサナの変形ポーズ、エーカ・パーダ・セツバンダアーサナです。エーカはサンスクリット語で「一つの」、パーダは「足」の意味です。その名の通り一本の足で体を支えるセツ・バンダアーサナとなります。片足になる分当然負荷は上がります。セツバンダアーサナが楽にできるようになってきた方はお試しください。お尻やもも裏の力がグッとついてきます。

やり方はセツ・バンダアーサナを行い、お尻の位置を保ったままそっと片脚を天井方向へ上げます。その際に骨盤の左右の高さがズレてしまわないよう気をつけましょう。

負荷をかける位置を少し変えたい場合には足を置く位置を変えます。かかとをお尻からより離して置くだけでだいぶ使われる部分が変わります。足を調整して感覚の違いを試してみてください。

いつかこのアーサナをスタジオでやった時は、足をマットの上に置かずに畳んだブランケットの上に置きました。そしてかかとをだんだんお尻から遠ざけてみる…滑らないようにするには相当な力が必要です。やった人はキツかったでしょうね…

こんな感じで片足を浮かせたり足の位置を変えたりすることで今の自分にちょうどいい負荷に合わせられるのもヨガアーサナの魅力の一つだと思います。少しずつ引き出しを増やしていきましょう。

花火×カブトムシ×たまご

2019/09/07

今日は調布の花火大会みたいですね。夏の終わりを感じます。家からは見えるのでしょうか?屋根に上れば見えるかもしれませんね。

夏の終わりと言えば、我が家のカブトムシも10匹近くいたのがもうメスが数匹残っているのみとなってしまいました。あんなに体の大きな虫が一年の命というのも儚いですね。太く短く、打ち上げ花火みたいなものでしょうか。カブトムシに比べて体の小さなコクワガタなどはもっと長生きします。線香花火みたいな感じなのかな?

生命力をどのようなペース配分で使うかは生き物によって違います。もっと言えば同じカブトムシでもだいぶ違います。うちで今生き残っているのは体の小さなメスです。体の大きなオスはまっさきに力を使い果たして死んでしまいました。

こういった生き方はもちろん人間にも当てはまりますね。持って生まれた性質、幸せに対する価値観、様々な要素が絡み合ってその人のペースを決めます。どんな生き方もアリ。なんでもアリの世界。

でもとりあえず身体を使えるようにしておくと楽しいですよ。

ところで今年もカブトムシの卵がけっこうありそうです。幼虫がほしい方はレッスン時に声をおかけください^ ^

アーサナメモvol.12

セツ・バンダアーサナ

2019/09/06

今日は暑さ復活です。体調には気をつけましょうね。

一昨日のブログではウールドヴァ・ダヌラアーサナ、いわゆるブリッジを紹介しました。とても身体に効くアーサナなのですが、問題はヨガを始めたばかりの方にはけっこう難しくなかなかチャレンジできないということ。

そこで今回紹介するのがセツ・バンダアーサナ。下半身や背中に関してはブリッジに似た身体の使い方をします。肩周りの負荷がかからないのでよりやりやすいアーサナとなります。ブリッジがまだ難し過ぎる方、ぜひ試してみてください。

メモ

・両足は骨盤幅にセットし仰向けになる。

・お尻から足一つ分くらい離れた所にかかとを置く。

・手のひらは床に向けてお尻のすぐ横に置く。

・吸う息で足裏で床を押してお尻を浮かせる。お尻は膝と肩を結んだラインよりもやや高く。体は直線よりもアーチを描くように。アゴと胸上部がくっつくくらいお尻を上げる。

・両膝は開いてしまわないように骨盤幅を保ち続ける。

もも裏、お尻、背中などの身体後面の筋肉を強く使います。続けているとブリッジに必要な要素(肩周り以外)が揃ってきます。背中を反って胸を開くので気分もスッキリします。普段お尻や背中を使えていない場合にはキツいアーサナかもしれませんね。

ちなみに日本語では「橋のポーズ」。人が歩いても壊れないくらいの立派な橋を架けてくださいね。

遊ぶ心

2019/09/05

子供はなんでも遊び道具にして一日中遊ぶ。

大人になるとやらなきゃいけないことが増えて忘れてしまう心。

でも大人だって心から遊ぶ時間があるといい。

身体を使って遊んで心がすっきりする。

レッスンはけっこうきついけど…

アーサナメモvol.11

ウールドヴァ・ダヌラアーサナ

2019/09/04

朝から涼しいですね。涼しいのは良いのですが急激な温度変化に機械が追いつけなかったのかプールは寒かったです。

今日はアーサナメモ。昨日のブログで触れましたウールドヴァ・ダヌラアーサナ、いわゆる「ブリッジ」です。今回はイメージをつかみやすいように動画にまとめましたので動きの流れをチェックしてみてください。

メモ

・足は骨盤幅よりやや広めにセットするとやりやすい。

・指先を肩の方に向けヒジが天井に向くように手を床につける。

・息を吸いながら手のひらと足裏でしっかり床を押して体を持ち上げる。

・胸周りやワキの伸びを感じながら膝を少しずつまっすぐに伸ばしていく。

・腰に負担をかけないようにお腹に軽く力を入れておく。お腹を引っ込ませる力(腹横筋)と縦に縮めようとする力(腹直筋)の両方。

・呼吸は止まりやすいが絶対止めない。

頭が下に来て天地が逆転するので自分がどういう状態でどの方向に力を入れたらいいのかが掴みづらいアーサナとなります。繰り返し練習すると感覚を掴めるようになります。終わった後は前屈やハラーサナで背中側を伸ばしたり、ねじりのアーサナで背骨を調整しましょう。

このアーサナは他のアーサナである程度肩関節と股関節の機能性が上がっていないとできないかもしれません。もし腰に違和感を感じたら無理せず一旦やめましょう。

最近念入りに行っているアーサナ

2019/09/03

この前の日曜日のHIP JOY YOGAでは急遽特別クラスとして「頭立ち講座」を行いました。最近の動画でも紹介したヘッドスタンドの練習です。

その練習の一環として普段どのクラスでもあまりやることのないブリッジ(ウールドヴァ・ダヌラアーサナ)も練習しました。背中側の筋肉と肩周りを使いやすくするのが目的です。

ブリッジと言えば小学生の頃などに得意だった人も多いはず。もしかしたらそんなに難しいイメージはないかもしれません。ところがこのブリッジ、大人になってから試してみるとかなり難しいのです。今回のレッスンではヘッドスタンドのための練習として行いましたが、むしろちゃんとした形でやるとしたらヘッドスタンドより難しいかもしれません。

ブリッジは後屈の一種ですので、股関節の伸展と胸椎の伸展が重要になります。これらのポイントは他の後屈のアーサナと一緒なのですが、ブリッジに特徴的なポイントというのもあります。それは肩周りの筋力と柔軟性。ブリッジをきれいに行おうとすると肩周りの力をものすごく要求されます。小学生の頃にできていたのに今出来ないというのは肩の可動域が圧倒的に狭まっていることが原因の一つとなります。あとは体重が増えた分、体を持ち上げるのが大変になるということもあります。

先日のレッスンでブリッジをやったことがきっかけになって僕自身も肩周りの動きをもう一度確認してしっかりとしたブリッジを行うようにしています。すると数日で肩の可動域が広がり泳ぐ時にも腕が回しやすくなりました。知らず知らずのうちに自分に甘いやり方になっていたのですね。特に僕は肩が元々柔らかい方なので「こんなものだろう」となんとなくの所で妥協していた気がします。ちゃんとやれば肩周りの力もどんどん伸びていくということを再認識しました。

レッスンをやっていて気付かされることはたくさんあります。

明日時間があったらブリッジのやり方動画を撮ってブログに載せようと思います。(「時間があったら」ですが…)

放流?

2019/09/02

こんにちは。今日はやけに蒸していますね。気温はそこまでではないと思うのですが外にいると汗が滴り落ちてきます。夏の終わり宣言をしたというのにまだまだ夏は続きますね。

今朝幼稚園のバス停に行く途中に息子が立ち止まって声をあげました。

「魚が泳いでいるよ。」

それは道中の脇に流れている小さな水路でした。ヨガスタジオに行く時にも通る道なので普段から目にしている水路。今まで魚影があったことはなく、「そんなはずはない」と見てみると、、

小さな魚が確かにたくさん泳いでいます。

目を凝らして見ると、あのフォルムと色は完全に、、

グッピー!

やってしまいましたね。誰かが飼ってたグッピーが増え過ぎて水路に放してしまったのですね。ついでによくよく観察してみるとミナミヌマエビやレッドチェリーシュリンプのようなエビも大量にいました。水槽の中丸ごと流してしまったのでしょうか。

グッピーなどのある程度温かい水を好む魚が今回のような水路や水路が合流する川で冬を生き残れるかはわかりません。でも最近「タマゾン川」として問題になっている多摩川でもグッピーをはじめとした外来熱帯魚が定着して繁殖しているようです。元々いた在来種の魚は食べられて数が減ってしまっているようです。

「かわいそう」という感情を持つのはいいと思うのですが、その感情の対象が自分の家の魚なのか元々川にいる魚や生態系自身なのかによって行動は変わります。

考えさせられる出来事でした。

それぞれのマット、それぞれのペース

2019/09/01

今日も外プールでのレッスンがあったのでまた一段と肌が黒くなりました。どんどん黒くなります。最近はなぜか「ヨガのレッスンがきついのは先生が黒いからだ」などとも言われています。(まあスポーツクラブなどの日焼けしたインストラクターはバリバリ追い込みをかけてきそうな雰囲気はありますが…) でも外プールも入れるのは来週くらいまでなので肌も冬に向けてだんだんと落ち着いてくるはずです。

ところで昨日はTさんの成長に歓声があがった話を書きましたが、グループでのレッスンには心持ちの面で少し注意しなければならないこともあります。

例えば誰かが今回のように目に見える成長をする。するとそれに対して周りにいる方は「すごいなぁ」「私も頑張ろう」などと何かしらの思いを抱きます。それはそれで刺激になって良いと思うのですが、場合によっては「隣の人ができているのになんで私はできていないんだろう」「私の方が長くやっているのに全然成長している気がしない」など少しネガティブな感情を抱いてしまうこともあります。

そもそもヨガは外部や内部からの要因に自分自身が振り回されないような力をつけさせていくものなのですが、まだ身体がしっかりせずその力が足りないうちはちょっとしたことで心がブレてしまうものです。なのでちょっとした心構えは必要なのかもしれません。

どんなものでもいいですが例えば、、

それぞれのマットの上にそれぞれ全く異なった人生を歩んできた人がいるのだからそもそもお互いが比較の対象にはならない。だから自分にとってマイナスな感情で「比べる」必要はない。自分で選んで教室に通って今マットの上に座っているだけでベストな道を歩んでいる。などなど。

結局は「私は私」。刺激のいいトコ取りだけしていていいと思います。そのうち「私」というのもなんとなくどうでもよくなって、他人のことでも自分のことでも分け隔てなく考えられるようになるかもしれません。

まずは自分の居場所を見つけてそれぞれのヨガを楽しみましょう^ ^

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以