- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

ちょうどいい負荷

2020/01/31

家でヨガをしていると息子たちが必ず寄ってきます。だから朝は一番に起きて一人で集中して練習するのですが、子供たちがいることで発見できることもあります。

今回の写真ですが、子供たちがいる前でバカーサナをしていると案の定長男が背中に飛び乗ってきました。これは姿勢が崩れるかな、と思ったのですが、体重18kgの長男が乗っても意外と平気。しかもちょっとした揺れが心地良くバランス感覚を磨くのにもちょうどいいくらいの重さでした。

それに子供の体は温かくエネルギーもあるので触れていることで呼吸もしやすくなります。無機質な重りとは違います。これは新境地の開拓だな、などと思いながらバカーサナに励みました。

手前では次男もバカーサナに励んでいるようです。放送事故です。

それにしてもこの写真、心霊写真に見えなくもない不思議な構図になってしまいました。。

牛乳×ファミチキ

2020/01/30

良い天気の日です。今朝は長男を幼稚園バスのバス停まで送っていきました。妻から「牛乳が切れたから買ってきて」と頼まれていたので、息子を見送った後にすぐ近くにあるファミリーマート(スタジオの隣)に行きました。

「牧場生まれの牛乳1ℓ」を一本カゴに入れてレジに向かい、少しお腹が空いていたのでファミチキも一つ注文しました。そしてTカードをスキャンしたりお金を払ったりした後にレジの女性が一言、

「長いストローをお付けしますか?」

僕は一瞬間を置いて、

「いえ、大丈夫です。」

と答えました。

(そうか、一瞬意味がわからなかったけど1リットルの牛乳をパックから飲むためのストローが必要か聞かれたのか…)

確かに考えてみれば僕が買ったものはファミチキと牛乳。それに男一人の来店。そのまま車の中かイートインで食べる朝食だと思われる要素しかありません。もし同じ物を買ったのが子連れの女性だったりしたらストローは聞かれなかったかもしれません。

そして実はそもそも僕は乳糖不耐症で牛乳を飲むとお腹を下してしまうのです。だから牛乳を自分で飲むという前提が全くなかったのです。だからストローの意味が最初理解できませんでした。一口ならともかく1リットルは自分にとって完全なる致死量ですからね。

でも思い返すと高校の頃なんかは牛乳を直接1リットルパックから飲んでいる子もいましたね。部活をやっている子なんかにとっては牛乳は費用対栄養のコスパが良いのかもしれません。プロテイン代わりですね。大人でもコンビニの食べ物だけだとバランスが悪そうだから牛乳1リットルで調整しよう、みたいな人も少なからずいるのかもしれませんね。

まあ今回のことで面白いのはいくつかの要素が重なると何かが導き出されること。

男一人×牛乳1リットル×ファミチキ=体育会系

サングラス×マスク×挙動不審=強盗

あんパン×牛乳×くたびれた顔=張り込み

みたいな感じです。

さて、長いストローを断ってしまった僕はイメージ通りにいけば致死量の牛乳をそのままパックから口に流し込まなければならないのかもしれません。しかし困ったことに、、家で麦茶ポットからルイボスティーをそのまま口に流し込んで何度も妻に怒られたことのある僕にはそんなことはできないのです。

爽やかに「牛乳買ってきたよ」と言いながら普通に冷蔵庫にしまいました。

適当×テキトー

2020/01/29

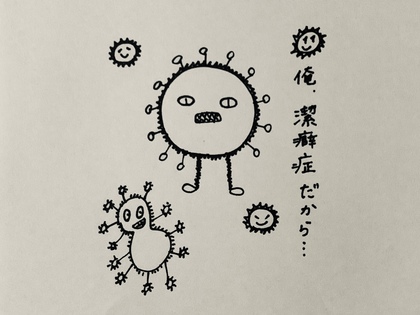

今日は驚くほど暖かいですね。春みたいです。でも風邪は蔓延してますね。みなさん体調はいかがでしょうか?

今日のテーマはタイトルにあるように「適当」。最近僕は前よりも物事を適当にこなすようになりました。自分でやるヨガの練習も適当。呼吸も適当。適当にやっているとけっこう成長を感じられます。

この「適当」は話し言葉によく登場する「テキトー」とは少し意味合いが違ってきます。雑に物事を行うのではなく、程良く行うといった意味です。「程良く」という匙加減も時と場合によって変わると思いますが、例えば僕のヨガの練習の場合、「身体が心地良い状態で終わる」くらいを目安にしています。限界まで追い込んでいないので回復も早いしすぐ次に動けます。その積み重ねで結果的にものすごく成長できます。

呼吸を深くしたい場合にも適当が使えます。100吸えるうちの100まで吸おうとすると力み過ぎて逆に苦しくなることがあります。そんな時は70〜80くらいの吸い方に抑えます。するとけっこういっぱい吸えるのです。色々なことを0か100ではなく、20〜80くらいの間で行き来できるようになると面白くなります。キャット&カウなんかも可動域目一杯やるのではなく20〜80くらいでやってみるのです。だいぶ感覚が違いますよ。(目一杯やることも最初は必要だったりするのでクラスではそうインストラクションしてますが^^;)

アーサナもテキトーにやるとあんまり効果がないですが、適当にやってみると抜群の効果があります。力は過不足なく良い塩梅で。

僕のブログはテキトーな時が多々ありますが毎日更新していることをご考慮の上多目に見ていただけると大変有り難く存じます。今日の写真は僕の手の水かきをテキトーに載せてしまいました。すいません…

色

2020/01/28

最近は感覚がだんだんと研ぎ澄まされてきたせいか新しい発見が増えてきました。まあ「新しい」というよりは知識として知っていたことを身体で実感できるようになり「ああ、やっぱりそうなのか。」と再認識する感じです。

その発見の一つに「色」があります。色にも様々な力があることは知ってはいましたが実感が乏しく正直「それほどの力はないだろう。」と思っていました。ですがこの「色」をイメージして呼吸をしたりするだけでかなりの効果があることが今になってわかります。

そもそもヨガにおけるエネルギーの要所、チャクラにもそれぞれ色がついているそうです。身体の下から順に、

・第一チャクラ 赤(会陰部)

・第二チャクラ 橙(下丹田)

・第三チャクラ 黄(みぞおち)

・第四チャクラ 緑(胸の中心)

・第五チャクラ 青(喉)

・第六チャクラ 藍(眉間)

・第7チャクラ 紫(頭頂部)

だそうです。自分が身につける色もこのチャクラの色を考えたりすると心身のバランスがとれることもあるようです。

考えてみれば僕の服や水着の色のチョイスは圧倒的に赤が多く、そしてそれは僕の一番の課題である第一チャクラの色でもあります。無意識に自分に足りない色を補ってバランスをとっていたのかもしれません。(今着てるダウンジャケットも真っ赤で外で歩いているとすぐに知り合いに発見されてしまいます笑)

呼吸をする時も赤いエネルギーが体に満たされるように行うと調子が良くなります。考えてみたら手帳もスマホケースもスイミングキャップも赤でした(笑)これが他の色だとなんだかしっくりこないのです。

まあ単なる好みだと言われればそれまでなのですが「単なる好み」というのはどこから起こるかといえばやはり体質なのではないでしょうか。それが僕のように弱い所を補うものなのか、それとも強い部分が好みに直結するのかは場合によると思いますが。

まだ僕も色には全く詳しくないですが、自分の好きな色と体質を照らし合わせてみるのも面白いかもしれません。食べ物の性質の違いも色に対応しているところがありますしね。

さて、今日は夕飯は赤飯にでもするかな…(←あまり好きではない。。)

やっぱり良い

2020/01/27

昨日は食器洗いが身体に良いなんて話をしましたが、今日はそのことを更に強く実感しました。というのも今日は連日の寝不足や子供達の風邪で僕の体調も落ちていました。なかなかエネルギーが湧かずやる気が出ない感じです。しかも今日は休みなので強制的に外に出ないでもいい状況でぐったりだらだらです。うまくリラックスできていれば良いのですが天気や寒さの関係で呼吸も浅いのです。

そんな中見つけました、洗っていない食器。最初はやる気が出なかったのですが、重い腰をあげて洗い始めると、あら不思議、身体が軽くなるのです。「本当かよ⁈」と思うかもしれませんが、おそらく脳の状態や自律神経などがパッと切り替わるのでしょう。不思議と呼吸も深くなります。

さっきまでやる気なしモードだったのについでに冷蔵庫の上のホコリ取りまで始めてしまいました。他の所も掃除し始めるとさらに元気になってきました。家もきれいになって元気も出て一石二鳥です。勢い余って後屈の練習まで始めてしまいました。

前までは「掃除が趣味」なんて言っている人を「理解を超えた存在」みたいに思っていましたが今なら理解できます。身の回りを整えることは心をスッキリさせると同時にその行為をしている最中の身体の「快」を生み出すのですね。

みなさんも何か作業をしている時の自身の心身の様子を観察してみてくださいね。

食器洗い

2020/01/26

最近気づいたこと。

食器洗いをしている間は身体の感覚が研ぎ澄まされて色々なことに気づく。丹田への意識の持ち方とか足で地面を踏む感覚とか余計な力の抜き方とか。ぼーっと単純な作業をしている間は瞑想に近い状態になる。リラックスした自然な集中力が上がりアイデアも浮かんでくる。疲れていても身体が元気にもなる。まあ疲れている時に大量の洗い物を見るとやる気が削がれるのだけどもやってしまえば心身ともに良い状態。

一見面倒くさい食器洗いにも心身へのメリットがあるなんて最高だね。

by 常体虹季

Live Rap

2020/01/25

今日の午後 待望のバンドLive

思考、心 すでにOver Drive

電車に乗車 向かう先は横浜賑わうアリーナ 目的地はここかな?

Turn up! スマホ 時代の名器

予測する選曲 養うぜ英気

Stand up! スタート 壮大な景色

加速する演奏 すぐに思考停止

静止することなく 刻まれる8Beat

突き抜ける歌声 震わせる体Heat

ジッと聴き入るBallad 心安らぐ

Knew it! 多くがfrom New Album

NINGENだも……Yeah!!

MCにじを

アーサナメモvol.30-2

アルダ・チャンドラチャパアーサナ

2020/01/24

今日は暖かい日でした。今年の冬はなんだか冬らしくない天気が多いですね。ついつい幼稚園帰りの公園に長居してしまいました。

今日のアーサナメモは昨日のアルダ・チャンドラアーサナのバリエーション、アルダ・チャンドラチャパアーサナです。このアーサナはアルダ・チャンドラアーサナをとった状態から上げている方の膝を曲げてかかとをお尻に近づけ手で足の甲をつかむのですが、最初はバランスをとるのが難しいかもしれません。練習あるのみですね。あとは前腿の柔軟性が必要になります。

メモ

・アルダ・チャンドラアーサナに慣れること。

・前腿のストレッチでかかとをお尻に近づけられるようにしておく。

・繰り返してバランス感覚を磨く。

・慣れて来たら掴んでいる脚の膝を後ろに引き更に前腿を伸ばす。

転倒の危険は常にあるアーサナなので自分の力を見極めながらゆっくりゆっくり行いましょうね。

アーサナメモvol.30

アルダ・チャンドラアーサナ

2020/01/23

雨ですね。傘をさすかささないか迷うくらいの弱さですが。しばらくパッとしない天気が続くようです。

さて、今日のアーサナメモはアルダ・チャンドラアーサナ。日本語では半月のポーズという名前。水曜夜のクラスでは毎回行っているアーサナです。慣れないとバランスをとるのが難しいと思います。最初はぐらついていてもポイントを掴んで繰り返せばピタッと止まれるようになります。頻度が大事ですね。

メモ

・姿勢を安定させるには手を置く位置が大事。肩の真下に手首が来るようにセット。手のひらをベタっとつけるのではなくて指を立てて置き軽く体重をかける。基本は軸脚に体重を乗せてバランスをとる。

・骨盤を横に向ける際に軸足のつま先が内向きにズレていかないように少しずつ体を横に向けていく。

・浮かせている方の脚の大腿骨は骨盤方向に引き込むようにすると安定して上がりやすい。上げる高さの目安は上半身の延長線上。

・このアーサナに取り組む前に片足立ち(ヴリクシャアーサナやウォーリアーⅢ)に慣れ、なおかつ股関節外旋、外転(ウォーリアー2やトリコナアーサナ)がスムーズにできるようにしておくといい。

最初は僕も苦手意識のあるアーサナでした。(今も完全に安定しているとは言えませんが…)でも繰り返しているうちにだんだんと安定感が増してきました。すでに慣れている方は床に置いている手を浮かせて軸脚だけで体を支える練習をしてみてもいいかもしれません。

股関節の機能、体幹力、バランスをとるための脳や神経の機能、自分の力を見極める力、など様々な力を上げるのに有効なアーサナだと思います。

穴

2020/01/22

昨日はヨガのクラスはなく水泳のパーソナルレッスンだけの日だったのですが、最後の一本のレッスン前に大変なことに気づきました。。

いつものようにプール更衣室で水着(ショートボックスタイプ)に着替えるとなんだかお尻のあたりに"爽やかな違和感"を覚えました。「ん?」と思いお尻に手を当ててみると、

穴?!!

急いで脱いで確認してみると水着に10円玉の大きさほどの穴が空いているのです!こともあろうにお尻の穴と同じ位置に……

しかもこれは今しがた破れたような感じではありません。…ということは直前の3回のレッスンは穴あきパンツのまま人前に出てしまっていたのかもしれないのです。もしかしたらその何日か前から空いていた可能性も。。

お尻の所に縫い目があるのでそこから弱くなっていくんですよね。図らずも、、少し前に書いた「清々しい股間」状態に(全く違う意味合いで)なってしまっていたのですね…(同時に第一チャクラが開いてくれればいいのに。)

予備の水着は常に一枚リュックに入れっぱなしになっているのでそれを着てプールサイドに向かいました。水着を忘れた時などのために忍ばせておいて本当によかったです。

それにしても水着の下には何も着ていないので恥ずかしい…

文字通り「穴があったら入りたい」出来事でした(笑)

…というか「穴があったから」恥ずかしかったんですけどね。

ヨーグルトメーカー

2020/01/21

別に商品の紹介ページではないのですが、ヨーグルトメーカーって便利ですよね。ただ温度を調整するだけの物なのですがとても使えるのです。「温度を一定に調整する」ことは自分でやるとかなり大変ですから。

僕の持ってるヨーグルトメーカーはボタンを押せば好きな温度に調整できます。ヨーグルトでも菌の種類によって適正温度が異なるので細かい調整が必要です。最近ヨーグルトは作ってないですが。。

何を作っているかといえば甘酒と塩麹。両方とも材料は米麹。発酵温度は60℃と高めです。甘酒はけっこうな頻度で作ってますね。そのまま飲んだり、豆乳や炭酸で割ったりします。身体全体がエネルギッシュになるのと腸の調整によく効きます。

ただ甘酒は血糖調整が難しい人は注意が必要。パラチノースや難消化性デキストリンを添加したり、飲む量を少なめにするといいかもしれませんね。体に入れるものは自分の感覚が一番大事です。「良い」という情報より自分の「快い」を大事にしましょう。心身の丈夫な人は何食べても元気いっぱいですね。

・・・

いったい何のブログなんだか。

つるつる…

2020/01/20

今日長男の幼稚園、降園の時間、担任の先生の話にて。

先生「うちのクラスにもついにインフルエンザが出てしまいました。」

僕の心の声「(そうか…まあ流行ってるからな。誰がかかっちゃったんだろう。かわいそうに…)」

先生「インフルエンザウイルスは表面がツルツルした壁とか物には24時間くらい留まってしまうそうです。表面がザラザラした物、例えば衣服なんかには1時間くらいしか留まらないそうです。」

僕の心「(え…⁈ツルツルの物にはたくさんついてるんだ⁈全然知らなかった。服なんかからは意外と早く落ちるんだな。)」

先生「なのでなるべく子供たちにはザラザラしたものを触ってもらってください。」

僕の実際の声「マジか!!!(幼稚園の壁も床も致命的にツルツル(笑))」

みなさんもぜひツルツルを避けましょう。

カウンディンニャ動画

2020/01/19今回はアナ骨でもよく行っているカウンディンニャアーサナ(エーカ・パーダ・カウンディンニャアーサナII)のポイントを動画にしました。たいした解説をしていませんが(←しろよ!)、見て動きのイメージをつかむのには役立つものだと思います。

基本は前への体重移動となります。前腕に対して上半身が前に行けば行くほど下半身が浮きやすくなります。爪先で床を蹴って無理やり脚を浮かすのではなく、体重移動をした結果自然に浮くようにしたいものです。その為には上半身が潰れないように脇を締めることが大事になります。両手の間の幅は人によってやりやすい位置が異なりますので微調整してください。あとは補助ベルトを使ったりして繰り返し練習することで感覚がわかってきます。

カウンディンニャは片脚が一本丸々浮いた形になるので新鮮な感覚が味わえるアーサナです。練習自体もけっこう楽しいものだと思います。

イメージ作りにご活用ください。(注:イメージビデオではございません。)

木の力

2020/01/18

昨日のブログでは「大木おじさん」について書きましたが、木に触れることは健康法としても理にかなっているのかもしれません。最近読んだ気功の本には樹木を利用した気功のやり方が書いてありました。木に触れることで身体の中の余計なものを木に出したり、逆に木からエネルギーを受け取ることができるそうです。(木の種類によって効果が異なるそうです。)

そんなことを読んだものなので先日大木おじさんがぶつかっている木の幹に手のひらを置いて感覚を確かめてみました。するとやはり生命力を強く感じられました。特に手のひらの真ん中の労宮というツボからは木の力をジンジンと感じられます。試しにいくつかの木を触ってみると確かに感覚が違います。大木おじさんツリーは一番幹が太く生命力がしっかり伝わる感じなのですが、細い木でもそれに負けず力強いものもありました。逆にほとんど生命力を感じないものもありました。病気でしょうか。心配です。

おじさんと大木のぶつかり合いが何を生み出すのかはよくわかりませんが本人は感じるものがあるのでしょう。(もしくは単純にサンドバッグ代わりに使ってるだけかも…)

それにしてもヨガを始めて手のひらの感覚も鋭くなったものだとなんだか嬉しくなりました。木にもちょいちょい触れていくといいのかもしれませんね。

もしこの先稲城の公園で木に体当たりしている赤いダウンジャケットを着た30代前半くらいの男がいたら、、

それは僕ですね。

大木おじさん

2020/01/17

早朝スタジオLinoのすぐ近くにある吉方公園にトレーニングをしに行くと必ず遭遇する人がいます。それは「大木(たいぼく)おじさん」。見た感じは60代くらいの男性です。僕たちがたまに公園に行くといつも会うので毎日公園に通っているのかもしれません。

さて、その方は公園で何をしているかというと、吉方公園で一番太くて大きいと思われる木と闘っているのです。まあ「闘っている」というのはこちらから見た印象で、正確には大木の幹に身体全体でぶつかりに行っているのです。ラグビー選手のタックルさながらに。

木から2m以上離れた所で手を上げ掛け声をあげて肩から思い切り幹にぶつかりに行きます。それを何回も何回も繰り返す。すごい気合いです。こちらも鉄棒をする手を止めて思わず見てしまいます。もし毎日行っているとしたら今まで何千回、もしくは何万回木との衝突を繰り返したのでしょうか。ものすごい健康法なのかもしれません。

十年後、その木は跡形もなくなっているでしょう。

気楽に

2020/01/16

新年に入ってから少しずつヨガ教室の体験に来られる方が増えてきたようです。やはり年の初めは何かを始めるのに良い時期ですよね。一年の目標を立てる人も多いですよね。

ただ気合いを入れ過ぎて何かを始めると自分の気持ち(表面上の気持ち)と身体のズレが出てしまって始めた事が続かないことがあります。

物事を続けるポイントは、

常に気楽に今の自分を受け入れること。

自分に期待し過ぎず絶望もせずにただ清々しくその物事を行います。続けていると楽しいこともつらいこともあります。そういう波があっても集中してやりこんでいくと気がついた時にはけっこうな変化があると思います。でも集中しているから変化に気づかないほど。気づかないくらいがちょうどいいかもしれないです。思い返してみたり人に言われて初めて気づくとか。

新年も気楽にいきましょう!!

(!!マークに気合いが入り過ぎてる…)

モノと感情

2020/01/15

一昨年頃から定期的に断捨離をして家を整理しています。前に書いたように使わない物を捨てて家をきれいにしていくと身体の調子が変わります。そして同時に、これは最近気づいたことですが、モノに対する自分の気持ちもだいぶ変わってきました。

例えば今回の写真の物。水泳のレッスン時に着ていた防寒用のウェットスーツです。もうかれこれ2年以上着続けて穴も空いてしまい処分することになりました。

捨てることが決まるとなんだか今までとは違う感覚が湧いてきたのです。それは感謝の気持ち。厳しい寒さのプールで共に戦い続けた戦友に抱く感情のようなものでした。

もちろん今までもお世話になった物に対しての感謝の気持ちは持っていました。でも今回はだいぶその量と質感が違う感じなのです。断捨離だけでなくヨガを始めたことなどが複合的に絡んでいるのだと思いますが、とにかく感覚が違います。捨てることで過去のものや今あるもの、これからのものに自然に感謝するようになるのですね。

そう考えると「もったいない」からと言っていつまでも使わない物を家にしまっておくというのはマイナスな感情をため込むことになるので物に対しても失礼になるのですね。

その辺の感覚が頭だけでなく実際の身体感覚として分かり始めてきた今日この頃です。

じゃくじゃくあまのじゃく

2020/01/14

みなさんはテレビを観ますか?我が家は小さい子達がいるのでNHK教育テレビをよく観ます。特に「おかあさんといっしょ」という番組は観る頻度が高いです。子供だけでなく親も一緒に観ることも多いので、歌のお兄さんが卒業して交代した時の「お兄さんロス」に世の母親達が苛まれる感覚も理解できます。もしかしたら旦那さんよりも顔を見ている時間が長いかもしれませんからね。単純接触効果でしょうか。お兄さん達は圧倒的爽やかさも持ち合わせていますしね。

そんなことはさておき「おかあさんといっしょ」には子どもに(そして大人にも)愛される名曲がたくさんあります。その中でも「じゃくじゃくあまのじゃく」という曲は僕の長男のお気に入りです。自転車に乗っている時なんかも大声で「じゃくじゃくじゃく!あまのじゃーく!」なんて歌っていたりもします。タイトルから想像できる通り「天邪鬼(あまのじゃく)」が主人公の曲です。

今日「おかあさんといっしょ」を観ていたら久々にこの曲が流れました。最近はあまり聴いていなかったので僕も嬉しくなって長男に、

「あ、あまのじゃくの歌だ!〇〇(長男の名前)の好きなやつじゃん!」

と話しかけたら、

「え?この歌なんか全っ然好きじゃないよ⁈」

と言われました。

100点満点の答えです。「あまのじゃく」としては完璧です。

その数秒後こんな歌詞↓がテレビから聞こえてきました。

♪だいすきなのにキライっていっちゃう

じゃくじゃくあまのじゃく

あまのじゃくはふしぎ♪

もはや歯磨きも柄の部分で行います。

こんな感じで我が家は僕を含め、あまのじゃくライフを送っています。

アーサナメモvol.29

エーカ・パーダ・カウンディンニャアーサナⅠ

2020/01/13

今日のアーサナはエーカ・パーダ・カウンディンニャアーサナⅠ。いつもクラス内で行っている「カウンディンニャアーサナ」と呼んでいるものは正確には「エーカ・パーダ・カウンディンニャアーサナⅡ」となります。今日の「Ⅰ」はねじりの入ったアームバランスですが実は昨日のパールシュヴァ・バカアーサナからそのまま脚を伸ばせばできるものとなります。

上側の脚は後ろに伸ばし、下側の脚は横に伸ばすのですが、バランスを崩さないように脇を締めながらゆっくりと動きます。下側の脚が腕からずれ落ちてしまうと全部崩れてしまうので下側の股関節は動かさずに膝だけを伸ばします。上の脚の方は、お尻の力を使って股関節を伸展させて膝も同時に伸ばします。

パールシュヴァ・バカアーサナができていればあとは実際に脚を伸ばす練習をしてバランス感覚を掴んでいけばいいと思います。身体感覚を鍛えるにはとても良いアーサナだと思います。

コツコツ練習してみてくださいね。

アーサナメモvol.28

パールシュヴァ・バカアーサナ

2020/01/12

今日は初めて自由が丘に行ってきました。仕事で色々な場所に行けるのは楽しいことですね。初めての街だとワクワクします。(ただふらりと歩いただけですが。。)通っているうちに見慣れた風景になるのでしょうね。

さて、今日のアーサナメモもアームバランスです。パールシュヴァ・バカアーサナというねじりの入ったアーサナです。最近ねじりの話題が出たので選んでみました。水曜夜のクラスでたまにやるアーサナですね。ねじりとバカアーサナが深まってくると自ずと出来るものです。

メモ

・他のアームバランスと同じく肘をセットする位置が大事。右肘を左腿のより深い位置にかける。(浅いと体が腕からずれ落ちる)

・足を床についたねじりのアーサナをしっかりと行ってからやるといい。パリヴルッタ・トリコナアーサナやパリヴルッタ・パールシュヴァコーナアーサナなど。

・アームバランスは手首の強度や柔軟性が必要となるので通常のバカアーサナをある程度の時間できるようにしておく。

・あとは慣れるのみ。

このアーサナを行うことで何かを深めるというよりは、アームバランスやねじりが深まってくるとこのアーサナができるといった感じです。単純にねじりを練習したい場合には足を床について行う上記のアーサナか座位のアルダ・マツィエンドラアーサナなどが適していると思います。

とはいえこのアーサナにはアームバランス特有の気持ち良さがありますのでバカアーサナに慣れた方はチャレンジしてみてもいいかもしれません。一人で不安な方は水曜夜のクラスにご参加ください。(毎回やるかはわからないですが…)

アームバランサー

2020/01/11

今朝のアナ骨は先週練習したねじりのアーサナを入れつつ股関節周りに効かせるいつもの流れでしっかりと身体を動かしました。そしていつもはサラッと流れるアームバランス(カウンディンニャアーサナ)に後半の時間を割き身体の使い方を練習しました。

アームバランスは人によってだいぶ進度が異なるので参加者それぞれに課題を出してみました。ある人は補助ベルトを使って感覚をつかむ練習、ある人は前後開脚を浮かせるバリエーションの練習、ある人はカウンディンニャからジャンプバック、などなど。

今回の写真は2週間程前に「補助具使い」として紹介したIさん。今日はアームバランスからのジャンプバック→チャトゥランガに挑戦しました。初めてなのにもかかわらず体を潰さずに後ろまで跳べていました。肩書きも「補助具使い」から「アームバランサー」に変更ですね。さすがです。

そしてアームバランスに対して少し苦手意識があったUさんもヨガベルトを使って初めて足が床から浮きました。しかも前への体重移動をしっかりすることで後ろ足の指が前に引き摺られて、ある水準を超えるとフワッと浮きます。シーソーのように足が浮くのでその後のキープも長くできていました。最小限の筋肉しか使わないやり方に参考になった参加者も多かったのではないでしょうか。

あとはやはり参加者同士のアドバイスはとても良い循環も生みます。脇の締め方のコツなど筋肉量の少ない女性同士ならではの助言のおかげでキープができるようになり自信を取り戻した方もいます。僕が見落とすようなポイントも的確に補ってくれます。

こんな感じでアームバランスの練習を通して色々なストーリーが生まれます。最初は壁が高く感じるかもしれませんが、チャレンジングなものほど熱量も生まれます。

そして、「アームバランスができない自分」と「アームバランスができる自分」ではどちらがいいかと問われれば大抵の人の答えは決まっています。ヨガの目標が「アーサナをできるようになること」でないにしても動けるに越したことはありません。なぜなら「アームバランスができる自分」は「アームバランスをできなかった過去の自分」を含んでいてなおかつ「その自分になるために努力した過程」という経験を含んでいるのです。経験は蓄積すれば知恵に変わり得ます。

ということで練習していれば良いこともあります。成長速度はそれぞれ違いますが動いていきましょう。

夢中になって練習して、気づいた時にはみんなアームバランサーです。(かっこよく決まったかな?笑)

アーサナメモvol.27

ベビーバカアーサナ(カーカアーサナ)

2020/01/09

こんにちは。太陽、青空気持ちいいですね。昨日のレッスンでは呼吸について長く時間をとりましたが、今日みたいな天気では自然と呼吸がしやすくなります。

今日のアーサナメモはまたまたアームバランスのベビーバカアーサナ。前回のローラーサナよりは強度は低くやりやすいと思います。肘をつかない通常のバカアーサナと比べてやりやすい人もいればやりづらい人もいるアーサナです。肘で倒立をするピンチャ・マユーラアーサナの感覚を掴む練習にもなります。ピンチャ練習中の方はこのアーサナも試してみましょう。

メモ

・股関節をしっかり屈曲されて無理なく膝を脇の下に差し込めるかどうかが一番のポイント。腿とお腹がくっつかない方は前屈や深めのチェアポーズなどを練習した方がいいかも。(腸腰筋の機能とお尻の柔軟性アップが必要)

・肩が前に落ちてつぶれないようにするためには、肩の前(三角筋前部)や腕の裏(上腕三頭筋)を少し使う。チャトゥランガもある程度できる方がいいかも。

・バカアーサナと同じく目線は少し前方へ向ける。下を覗き込んだ形になると足が浮かない、もしくはおでこが床についてしまう。

・前に体重をかけたいのでお尻の位置は高く保つ。(ただし頭が落ちすぎない程度に)

昨日のレッスンでもこのアーサナを行いましたが、人によって(肘をつかないバカアーサナと比べての)得意不得意がだいぶ分かれました。やはり股関節屈曲が得意で体を小さく丸められる方がやりやすいアーサナのようでした。

こじんまりとした印象のアーサナですが、縮こまる感覚は新鮮です。お試しください。人に謝る時にも使えて便利です(笑)

立体四目

2020/01/08

写真は大掃除の時に発見した「立体四目ならべ」という2人で対戦するゲーム。白と黒の球をお互い棒にさして並べて先に縦、横、斜めなど4つ自分の色を揃えた方が勝ち。平面でなく立体なので油断すると相手の手を防げずに一瞬で負けてしまう。

大事なのは全て万遍なく見ること。思い込みを棄てること。相手側に立って考えること。

自分だけのシナリオを頭に描いていると必ず隙が生まれるので思考の空間を広げることが大事。その場を全て包み込むくらいの空間。たかがゲーム、されどゲーム。これは人生の様々な場面にも適応できるはず。

などと考えて対戦していたら中学生相手に負けましたww(数年前の話)

恐るべし…

2020/01/07

どうも、昨日もみあげの80%を失った相島虹季です。

またまた息子の話ですが(←バカ親)、うちの長男(4歳)は体を動かすのが好きです。僕が家でヨガをしているのをよく観察して動きをマネしています。

昨日、その長男が「ほら、ヨガできるようになった。見て。」と言ってやっていたのが写真の左。長座で床に手をついて脚全体を浮かすやつです。脚をどこにも引っ掛けないのでかなり難しいのですが軽々キープしていました。子どもは体重が軽いとはいえまだ筋肉も少ないのに。。

そしてなぜかいつの間にかバカーサナ(写真右)も覚えて遊んでいます。ヨガのアーサナで遊ぶって、、自由ですね。足が浮く感覚というのも楽しいのでしょう。

自由な遊び。身体も自由自在。いかに自由でいられるかは僕の人生のテーマでもあります。(←考えてる時点で不自由(笑))

若いエネルギーと接するとヒントが得られそうです。

やればできるという感覚

2020/01/06

昨日のHIP JOY YOGAは年始だったからか少人数だったためかなり自由な形のクラスとなりました。レッスン後半にはチャレンジングなアーサナ:ブリッジや頭立ち、ピンチャマユラーサナ、トータップなどの練習を行いました。(ピンチャは補助付きで)

ヨガを始めたばかりの人にとって上記の逆転のアーサナなどはなかなかハードルが高いもの。最初はできる気なんてしなかったと思います。でも着実に身体を鍛えて自分を操れるようになってくると不思議とできるようになってきます。昨日来たメンバーもヨガを始めて一年前後の方々なのですが一年前を思い返してみると明らかな心身の変化が見られます。

印象的だったのは僕が伸肘倒立(反動なしで上がる倒立)を見本で行った時に「それ(伸肘倒立)ができるようになりたい」という言葉が参加者から自然に出てきたこと。このこと自体がけっこうな変化なのです。

というのも「○○をしたい」という言葉を人前で出すこと自体が意外と難しくエネルギーが要ることなのです。僕が思うにそういう言葉を自然に心から発した時点でもうそのことが出来るということは決まっているのだと思います。あとはそのことに向かって練習を継続するだけ。途中で悩むことや成長を感じられない時期があるかもしれませんが最終的には辿り着きます。

一年くらいヨガを続けてきたことで心身がエネルギッシュになってやる気や願望がだんだんと湧き出てきたのだと思います。僕にとっても嬉しい変化です。

ゆっくりとコツコツと楽しみながらやっていきましょう。

環境と呼吸

2020/01/05

夜の雨から一転、清々しい天気です。外でヨガでもしたい感じです。

年末年始にかけての家中の大掃除がやっとひと段落。(年末で済ませろという話ですが…)今回は寝る部屋を替えたり棚を移動したりで大変な作業でした。意識したのはとにかく家の中に空間を作ること。空間を作り過ぎて二階の2部屋は何も無くなってしまいました(笑)

家を片付けてみて気づくことはたくさんあるのですが、その中でも特に良いなと思うのが、

呼吸がしやすくなること。

「呼吸がしやすい感じ」という表現ではなくて本当に息が深く吸えるようになるのです。家の空間と自分の身体のスペースが対応しているような感覚です。よく「息が詰まる」という言葉で場所や場面を形容しますがまさにその通りなのですね。家の中に物が多過ぎたりすると自分の中にも昔の思いなどの老廃物が溜まった状態になり重く息苦しくなってしまいます。手放すと軽く呼吸も楽になる。

呼吸がしやすくなることによる心身の変化としては、個人的な感覚と意見ですが、

・行動がはやくなる

・疲れにくくなるorリカバリーがはやくなる

・眠りが深くなる

・集中力が保てる(今に集中できる)

・脚が軽くなる(かつ地面が捉えられるようになる)

・視力が少し上がる(ピントが合いやすくなる)

・声が出やすくなる

・手足が温まりやすくなる

・意欲が湧く

・穏やかでいられる

などなどです。細かく言えばキリがないのですが、一言で言えば「呼吸がしやすいとエネルギーが湧いてくる」という感じでしょうか。

これを読んでくれている人の中にも呼吸がしづらいという方はいると思います。手軽にできる掃除や断捨離は心身の悩みの解決の大きな糸口になると思います。一気にやろうとするのではなく「まずはこの部屋」などとエリアをきめた方がやりやすいかもしれません。

ぜひお試しください。効果がありますよ。(これは年始じゃなくて年末に言うことだな。。)

2020年初レッスン

2020/01/04

今日は新年一発目のレッスンでした。内容はアナトミック骨盤ヨガ。まだ4日なので誰も来なかったらどうしようかと思っていたのですが、いつものメンバーが普通にスタジオまで来てくれました。良かったです。

さて、今朝は普段アナ骨ではあまりやらないねじりをたくさん練習しました。水曜日などに参加されている方はけっこう慣れているねじりのアーサナですが、アナ骨オンリーの方はかなり大変そうです。しかしこれも慣れてくれば不思議とできるようになってくるものです。後屈と一緒ですね。(「お腹のお肉が邪魔でできません」という声もありましたが慣れれば動いてくるので安心してください^ ^)

今日行ったローランジで腿に肘を固定するようなねじりでは背骨の回旋だけでなく、お尻の柔軟性や肩甲骨や肋骨の可動性が必要となってきます。一つのアーサナの中にもたくさんの要素がつまっているのです。後屈と合わせて行えば呼吸もしやすくなり調子も上がりますよ。しかも慣れればとても気持ちのいい姿勢です。

これからもアナ骨にねじりをちょいちょい入れていこうかと思います。

急がば回れ

2020/01/03

おはようございます。良い天気です。お正月はけっこうな確率で気持ちのいい天気になっている気がします。

さて、元旦からブログに載せている写真についてです。せっかくお正月なのだから何か関連するものを載せようと考えたところ一富士二鷹三茄子という言葉が浮かんできました。「よし、これをアーサナで表現して3日連続で載せれば尺を稼げるぞ!」と意気込んで撮影に臨みました。

元旦のハンドスタンド富士はうまくいったのではないでしょうか。足の指を正確に合わせるのは多少難しかったですが一発で撮れました。

2日の鷹はどうしようかと考えたところパッと浮かんだのはガルーダアーサナ、日本語名では「ワシのポーズ」。タカもワシも明確な区別はないのでこれでいいかなと決定しました。

そして今日のナスですが、「ナスのポーズ」というものはおそらくないはずだしどうしようかなと考えた結果、ナスに似た形のアーサナを探すことにしました。選んだのはドゥイ・パーダ・シールシャアーサナ。頭の後ろに両足をかけるので形が楕円ぽくなり多少ナスに似ているのではないかと思えるアーサナです。

やることが決まればあとは撮るだけ、と10秒のセルフタイマーをセットし急いで障子の前へ座ります。時間が10秒しかないのでスピード勝負です。徐々に間隔が短くなるスマホカメラの点滅。やばい、もうシャッターが切られてしまうと焦ります。

この焦りがいけなかった…

頭に足をかけたまま急いで両手で床を押しお尻を浮かせた瞬間、バランスを崩し後ろへ転倒…

バキバキっという音とともに障子の枠組みが壊れてしまいました…

最近貼り替えた障子紙もぐちゃぐちゃになってしまい一部また替えなくてはなりません。時間に急かされ焦るといいことがないですね。スマホを確認すると転倒までの場面がしっかり連写で撮られていました。

物事は焦らず着実にやっていきましょうね(笑)

新年

2020/01/01

あけましておめでとうございます!

もう2020年。なんだかもう数字が未来な感じですね。みなさんどんなお正月をお過ごしでしょうか?少しは体を動かして重くなり過ぎないようにしてくださいね。

RSYのヨガクラスは1月4日(土)のアナトミック骨盤ヨガから始まります。1日と3日はお休みなので注意してくださいね。

それでは今年もよろしくお願いいたします!

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以