- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

Easy家ヨガvol.1

太陽礼拝(ハーフ)

2020/02/29

体は動かしておいた方がいいと思います。思考や直観も冴えます。スタジオが休みでも家やその他の場所でできることはたくさんあります。ということで簡単に実践できる上に効果の高いヨガアーサナ(もしくはシークエンス)を動画で簡単に紹介します。

初回は太陽礼拝のハーフver。呼吸に動きを合わせて気分もすっきりします。シンプルですが非常に効果の高い流れです。チャトゥランガがないので気楽にできるかもしれませんね。

ポイントは股関節を起点に体を動かした上で背骨周りの筋肉を使い分けること。特にウッターナアーサナ(前屈)とアルダ・ウッターナアーサナ(半分起こした前屈)の区別は重要です。

繰り返すと余計な思考もどこかへ吹っ飛んでいきますのでお試しください。

コロナによる休講

2020/02/27

コロナウイルスの流行により2月28日(金)〜3月15日(日)の全ヨガクラスをお休みにすることに決めました。お知らせにも載せましたがこのブログでもご連絡です。

状況は常に変わるとは思いますので上記休止期間ももしかしたら変わる可能性もあります。その都度判断していこうと思います。

今お手持ちの回数券に関しましては休止期間分延長いたします。

取り急ぎご連絡まで。

筋肉、どこにある?

2020/02/26

最近はクラスの始めの方にどの筋肉がどこについていてどんな役割があるのかなどを解説することが多いです。身体には筋肉以外に骨や腱、靭帯などがありますが、自分の意思で動かせる筋肉について知ることは自分の身体を知る上で役に立つと思われます。

解剖図で筋肉を見てみると全身にはたくさんの筋肉があってとても複雑に感じるかもしれません。でも一つ一つに焦点を当てる働きは単純です。その筋肉がどこに始まってどこに終わるかがわかれば関節がどう動くかもわかってきます。

部分的な筋肉の動きがわかってくると統合された全体の動きも徐々に見えてきます。ヨガのアーサナがどのように行われ何が目的なのかもだんだん掴めます。ヨガの精神的な面にしか興味がないよ、という方も筋肉がわかるだけで深まる部分があると個人的には思います。

ヨガに筋肉の知識は必要不可欠、というわけではないですが、あるとプラスになるのではないでしょうか。これからもクラスではちょいちょい筋肉の働きを見ていこうと思います。

さて、一度は聞いたことがある上腕三頭筋、正確にはいったいどこにあるでしょう?

サップヨガ 続き

2020/02/24

昨日の続きです。

四つ這いになった所からまず右腕を耳の高さで前に伸ばします。普通の床ならなんてことのないこの動き、ボードが揺れます。そして左脚を後ろに伸ばします。更に揺れる。左肩に力が余計に入ります。

動きは更に増えます。対角線上で肘と膝をタッチしたり左足の甲を右手でつかんだり。。ボードに置いてある方の手が震えます。

(まずいな。このまま行くと、バランス取れなくなるな…!)

そう思った次の瞬間、バシャーーン!と2つ隣のボードにいた男性が水しぶきをあげてプールに落ちました。

(やっぱりバランスとるの大変だよな。)

なんて思った瞬間、バシャーーーンと大きな音と共に僕は水中にいました。序盤の序盤で落ちてしまいました(笑)

一回落ちるともう大変です。ダウンドッグしてはバシャーーン、閂のポーズをしてはバシャーーン、ランジツイストに挑戦してはバシャーーン(そもそもランジツイストできていない)、落下のオンパレードです。

45分の短いレッスンでなんと7回も落下しました。他の参加者の方は2〜3回しか落ちていないことを考えると驚異的な記録です。水に落ちてはめげずにボードの上に這い上がる。まさに七転び八起きです。自分で自分を褒めたいと思います。サップヨガは落ちる人がいると盛り上がりますね。

そして最後のシャヴァーサナではなんと波酔いをしてしまいました。乗り物の揺れに弱いのをすっかり忘れていました。

スタジオでやると強度のあまり高くないアーサナばかりなのに次の日は方やお腹周りなどが筋肉痛になっていました。初めての経験で余計な力がかなり入っていたのでしょう。次やったらもう少しバランスが取れるかな…?

これからの季節みなさんもサップヨガ体験してみてはいかがでしょうか。海や湖やプールなどで普段と違う感覚を楽しめると思いますよ。(ぜひ落ちてください。)

サップヨガ

2020/02/23

昨日は秋葉原に行った後に渋谷のとあるスポーツクラブで水泳のパーソナルレッスンがありました。普段使っている別のプールが昨日は使えなかったので渋谷のプールを利用したのです。土曜日にそこに行くのは初めてでした。

パーソナルレッスンが終わってプールサイドで体を拭いたりしていると顔馴染みのスタッフが何かせっせと準備しています。「何してるの?」と聞くと10分後に始まるレッスンの準備をしているとのこと。アクアビクスでもやるのかな、と思っていたらなんと始まるのは、

サップヨガ。

サップ(SUP=Stand Up Paddle board)というサーフボードよりも大きいボードの上で行うヨガです。最近海や湖などでも人気のあるヨガです。

「相島さんも参加しませんか?」

プールのスタッフに言われて迷いました。この後はもう仕事はないから時間は大丈夫。でもお腹も空いたし早く家に帰りたい。どうしたものか。。

(これから土曜日に渋谷に来ることなんてめったにないだろうし、水×ヨガなんてまさに自分のためにあるようなもの。まあ45分だけだし体力的にも大丈夫だろう。良い経験にもなるな。)

「参加させてください。」

キリッとした顔で参加を表明しました。

こうしてサップヨガを体験することになりました。参加者は僕の他に50代くらいの女性が2人、40代くらいの男性が1人いました。インストラクターは20代くらいに見える女性の方でした。(※年齢は全て目測です。)指示されるままにサップボードをプールサイドに繋ぎ準備完了。

まずはボードの上に乗ってみます。なるほど、グラグラしますね。当然水の上ですから。最初はスカーサナ(安楽座)で座り目を閉じます。波に揺られていつものヨガとは全く違う気分です。その後は脇をストレッチしたりと軽く体を動かしていきます。そしていよいよ四つ這いになり、バランスポーズの準備へ。

…長くなってしまいそうなので続きはまた明日!(笑)

郷愁

2020/02/22

今日は朝のアナ骨が終わった後水泳の仕事で秋葉原まで行ってきました。なかなか普段行くことのない場所です。

秋葉原には何年か前に海外の友達の観光案内で行ったきりだった気がします。今日街を歩いてみてその時の思い出が蘇ってきました。特にあの場所に行った時の思い出。。

そう、、

メイドカフェ。

なかなか自分だけでは入る勇気の持てない場所。ヨガスタジオのさらに上の上を行く異空間。勇気を出して海外の友達を連れて行きました。カフェに入るなり初めてなのに「お帰りなさいませ、ご主人様。」とメイドさんが出迎えてくれました。そこは新世界でした。

入った後に気づいたのですが、観光に連れてきた友達は日本語を話せないのでメイドさんとの会話はほとんど全部僕がしなくてはならない状況でした。なので友達の頼みたい「ぴよぴよひよこライス」や「あちゅあちゅラテ」なんかも全部僕が頼むことになりました。当時はまだヨガも始めていなかったのでさすがに呼吸が乱れ、心臓の鼓動も速くなっていました。

一番ハードルが高かったのは、オムライス(ひよこライス)にメイドさんがケチャップでお絵描きをしてくれる時に一緒に手でハートを作りながら「もえもえキュン!」と言って愛情を注がなければならなかったこと。その時、人の顔が本当に熱く赤くなることを知りました。初めての経験でした。

ただ最初は恥ずかしかったカフェも後半になると不思議と楽しい気分になってきました。人間には適応能力があるのです。そして帰りの際にはメイドさんに「いってらっしゃいませ、ご主人様。」と声をかけてもらいました。そうか、ここが帰る家なのか。。

「いってきます。」

春の訪れを告げるような風が吹き抜ける午後の秋葉原。やわらかな陽光が心の奥をくすぐります。僕は未だ帰る約束の果たせない故郷(いえ)に想いを馳せながら仕事に向かいました。

色々

2020/02/21

同じものに対する色の見え方、感じ方は人それぞれなようです。今日も妻と色に関しての意見が分かれました。

僕が「紫」だと言った服を妻は「青だ」と言います。人によってここからは紫、ここからは青、など境界線が違うようです。

そしてもっと面白いのは同じものでも人によって本当に見え方が違うこともあるということ。何年か前に流行った「ドレスが何色に見えるか?」問題。これも家族の中で意見が割れました。同じドレスを見ているのに全く色が違って見えるのだから不思議です。今日息子たち2人に初めてこの画像を見せてみたら僕と同じ色に見えていてなんだか安心しました。興味のある方はドレス画像の載っている記事へのリンクを貼りますのでぜひチェックしてみてください。家族の方がいたら比べてみるのも面白いかも。↓

他人と同じものを見ていると思っていても全然違ったなんてことは多々あるのかもしれませんね。まさに色々です。

ちなみに僕のブログ、妻は全く見ていません。

アーサナメモvol.34

バーラアーサナ(チャイルドポーズ)

2020/02/20

昨日写真に写っていたS君は最近よく生麹をくれます。この生麹で甘酒を作ってみると乾燥麹とは全然発酵の速度が違うのです。すぐに甘酒ができてしまう。味もなかなかまろやかです。発酵のはやい生麹、保存がきく乾燥麹、それぞれの長所がありますね。

まあ麹の話は置いておいて今日もアーサナ紹介です。ヨガクラスで休憩の姿勢としてよく行われるバーラアーサナです。チャイルドポーズという名前の方が馴染みがあるかもしれません。昨日、一昨日と紹介した背中を強く使うアーサナの後にはそれを中和するものとして特に役立ちます。またちょっとした意識の持ち方次第で休憩以上の効果があると思います。

メモ

・上半身が脱力できるように手や頭の位置をセットする。手は前に伸ばしたり、額の下に両手を重ねて置いたり、お尻の横に置いたりと自分の体型や感覚に合わせて調整。顔は床に向けていても横を向いてもOK。

・脱力した肩や腕の重みで背中を伸ばす。

・腿の上にお腹が当たって苦しければ膝を開いて隙間にお腹を落とす。

・膝が曲がりきらずお尻が浮いてしまう場合はかかととお尻の間にブランケットなどをはさむ。

・腿にお腹や肋骨が当たると自分の呼吸の動きに集中できる。

・脱力が当たり前にできるようになってきたら、吐く息で仙骨から頭頂まで背骨に沿って気(エネルギー)が流れ、吸う息で頭頂から仙骨まで気が戻るのをイメージする。

イメージの力を借りると単なる休憩に留まらず自分の力を上げる効果や瞑想効果もあるアーサナです。眠る前の布団の上などでも行えます。アームバランスなどで動くことができるようになってきたらこういった静のアーサナにも挑戦していくといいかもしれませんね。

アーサナメモvol.33-2

アルダ・プールヴォッターナアーサナ

2020/02/19

今日の朝のクラスでは何人か鼻をグズグズさせている人がいたので聞いてみると、やはり花粉症でした。今日のような天気は花粉が大量に飛んでいるようです。先日ブログに載せた鼻うがいは花粉を洗い流すのにも良いのでぜひお試しください。

今日のブログは昨日のプールヴォッターナアーサナの補足です。昨日紹介したような膝を伸ばすやり方だと負荷が高過ぎることがあるので、もう少しやりやすいバリエーションを写真に載せました。アルダ・プールヴォッターナアーサナ、いわゆるテーブルポーズです。

昨日のアーサナと異なるのは膝を曲げてスネを床に対して垂直に保つ点。膝を伸ばすよりもお尻を高く保ちやすくなります。このアーサナに慣れてきた方は写真のように片足を浮かせたり、対角線の片足と片手を離したり変化をつけても面白いと思います。写真の左上から右下に行くにつれて難易度は上がります。

なかなかコアの力が試されるアーサナ、どこまでできるでしょうか?

たまには気分を変えて今日の写真はS君実演です。

アーサナメモvol.33

プールヴォッターナアーサナ

2020/02/18

この冬はけっこう気温の上下動が激しいですね。みなさん体調は大丈夫でしょうか?

メモ

・足裏は地面につけるように足首をまっすぐ伸ばす。

・お尻の位置はできるだけ上げて体で少しアーチを描くように。

・肩甲骨を背骨の方に寄せて胸を開く。

・頭は呼吸がしやすい位置にセットする。(呼吸ができるのであれば首を反って頭をだらんと垂らす。

背中やお尻などの背面の力がないと足裏が床につかないかもしれません。その場合は膝を90°に曲げて足裏を床につけるテーブルポーズから始めます。呼吸も浅くなりがちなので意識的に行いましょう。

背中の力を使うと気分がすっきりしたり明るくなったりします。お腹を使うプランクとの感覚の違いも確かめてみましょう。

守り過ぎの罠

2020/02/17

最近気づいたこと。

防水の靴は軽い雨なんかは完全に防いでくれる。でも土砂降りの雨で水が靴紐の辺りから中に侵入した場合、なかなか乾いてくれない。防水仕様で湿気が外に出て行ってくれないから。

人間の心身もそれに似ていて、守ろうとし過ぎると、弱る。

鼻うがい×専用容器

2020/02/16

昨日の午後は頭痛と腹痛がありなんだか調子が優れませんでした。夜になっても治らず気分も良くなかったのですが落ち込んでばかりいられないと思い、気合いを入れるために妻に、

「俺の辞書に"落ち込む"という文字はない!!」

と両手を上げながら叫んで宣言すると、

「何言ってんの?落ち込んでばかりの人生じゃん。」

と一蹴され撃沈しました。おかげで今日は元気です。

さて、一昨日のアナ骨クラスの最初に菌やウイルスなどの話題が出たので、「鼻うがいはなかなか効きますよ」という話をしました。すると参加者の一人が、

「鼻うがいは知り合いに勧められて一度やったことがあるけど鼻がツーンと痛くてそれ以来やってないの。」

とのこと。話を聞いてみるとただのぬるま湯でやってしまったようです。それじゃ痛いわけですね。プールで鼻に水が入るようなもの。鼻うがいで使う水には塩を入れないと浸透圧の関係で粘膜に刺激を与えてしまうのです。

鼻うがいを快適に行うには0.9%前後の濃度の食塩水を用意します。1リットルの水に対し約9gの食塩を入れます。冷たい水よりもぬるま湯を使うとなお刺激が少ないです。

そして用意した食塩水をコップいっぱいに満たして片鼻で吸い上げ口から出せば良いのですが、この方法は慣れが必要で初心者には少し難しいのです。そこでもう少し簡単な方法があります。

まず「ハナノア」という鼻うがいの為の洗浄液製品を買います。(←買ってる時点で「簡単」ではない気がしますが。。確か700〜800円くらいだったかな。)ハナノアには写真に載せたような鼻うがい用の容器がついています。これがなかなか優秀です。この容器に先程の食塩水を入れて片鼻に噴射するだけで、液体が鼻の奥に届き逆の鼻から出てきます。ただ容器を手で押すだけなので簡単です。

もちろん食塩水ではなくてハナノアの洗浄液でもかまわないと思います。僕は余計なものが入ってない方が感触が良いので食塩水です。

風邪予防や花粉症軽減にもなるのでオススメです。お試しあれ。

とはいえ心

2020/02/14

昨日は「身体に合わないものを除いていけば調子は上がりますよ。」みないなことを書きました。当たり前の話ではあるのですが、この話にも注意しなければならない点があります。

身体だけの問題を考えれば合わないものを除けば確かに調子が上がります。しかしそこにこだわり過ぎてしまうとかえって逆効果になることもあるのです。

「これは身体に悪そうだからやめておこう」とか「身体に良いものを食べなきゃ」などと考え過ぎてしまうと精神面があまり良くない状態になり身体の調子も下がってしまいます。例えば、何の躊躇もせず「マックにいこう」という人はけっこう元気な人が多いですよね。毎日青汁を飲んでいる人よりも元気なことがあります。身体が元気だと健康に対する不安がなく本能の赴くまま行動ができるのです。

ヨガクラスなどでは普段身体→心というアプローチを表立って行っていますが、心→身体というアプローチはとても重要です。「些細なことは気にしない」とか「今を楽しむ」とかそういったことです。心が変わることで身体もいつの間にか変わっています。

とはいえ明日から毎日マックに通いなさい、という訳ではありません。昨日のブログでは身体→心のアプローチ、今日は心→身体のアプローチに触れました。極端になり過ぎないバランス感覚が大事だと思います。

そしてバランス感覚よりももっと大事なのは「気」を大きく持つことだと思います。

身体に良いもの、悪いもの

2020/02/13

身体に良いものや悪いものは人によってもだいぶ違うし状況にも左右されます。

お医者さんが「この食べ物には体に良い成分がたくさん入ってるからぜひ食べなさい」と言っていても、人によってはそれを食べると調子が落ちることがあります。当たり前ですが体質はみんな同じではないのです。

また状況も大事です。極端な話、山で遭難して5日間水以外何も口にしていないような極限状況でもし目の前にコストコのショートケーキが現れれば(どんな状況?)、それは命を救う奇跡の食べ物になるでしょう。(極端過ぎる…)

まあこんな極端な話でなくても個人の体質やその時の身体の状態によるので、絶対的に良いもの悪いものというのはないんですよね。(多くの人や状況に当てはまる良いものや悪いものというのはあると思います。)だから成分などだけでは判断ができないのです。

じゃあどうしたら判断できるのか?簡単です。頭ではなく身体で判断します。健康に良いものをたくさん摂ろうとするのではなく、自分に合っていないものを排除したほうが調子が上がると思います。

自分に合わないものの判断基準の例をあげると、

・食べた後にやる気が落ちる。

・食べた後気分が落ち込む、イライラする。

・食べた後いつまでもお腹に残っている気がする。

・食べた後眠くなる。

・食べた後集中力が下がる。

・食べた後呼吸がしづらくなる。

・明らかに依存性の強いもの。

などです。上記のような物を生活から除くとやる気が出てきてストレスにも負けなくなってきます。

私は物を食べて調子が下がることはないよ、と思っている方も調子を下げているのに気づいていないだけのこともあります。慢性的に調子を低い水準で保っているパターン。その場合は、何かを絶って調子が上がることで初めて今まで調子が落ちていたことに気づきます。

まあ何を体に入れても元気いっぱい常に絶好調の人もいます。羨ましいですね。

自分を観察してみると面白いですよ。

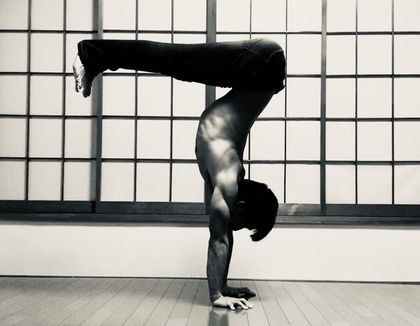

ところで今日の写真は内容にはなんの関係もない最近気に入っているアーサナです。

フェティシズム

2020/02/12

今朝のクラスの最初にはウッティタ・トリコーナアーサナの練習を入れました。行う頻度の高いアーサナで、身体の使い方をちゃんと覚えれば腿裏(やや内側)の柔軟性や体幹の筋力を高められます。股関節から身体を動かす感覚をつかめるアーサナでもあります。

そんなトリコーナアーサナですが、行う人によっては注意するべき点がいくつかあります。特に前脚(上半身を倒した側の脚)の膝は基本はまっすぐに伸ばすのですが、足裏が柔らか過ぎる人や反張膝の人は少し膝を曲げてゆるめながらアーサナをとります。更なる膝の過伸展を防いで負担がかからないようにします。

そんな注意点などを今日のクラスでは説明していたわけなのですが、そんな中改めて気づくことがありました。それは、、

僕は反張膝が好き…

反張膝とは膝が通常の状態でも過伸展していて膝が逆に折れ曲がっている状態のことです。ちょっとチーターの後ろ脚みたいな感じです。(チーターの逆に曲がっている所は膝ではなくて足首に当たる部分だと思いますが。。)そんな反張膝が好きなのです。

実は競泳選手にはけっこう反張膝の人がいて、あの北島康介選手もその一人です。僕が反張膝好きな背景にはそんなところもあるかもしれません。プールでも反張膝の人がいると男女問わず目がその膝に行ってしまいます。完全に変な人ですね。なるべく長時間見ないように努力しています。

バレエをやっている人にも反張膝は多いようです。むしろきれいに脚を見せるため反張膝になるようにトレーニングをします。でも行き過ぎる反張膝は膝周りに負担をかけてしまいます。アスリートも大変ですね。

みなさんの膝はどんな感じでしょうか?身体の特徴によってアーサナの注意点も変わります。一度自分の身体を各部位を観察してみてもいいかもしれません。

そしてみなさんは身体のどの部分がお好きでしょうか?(笑)

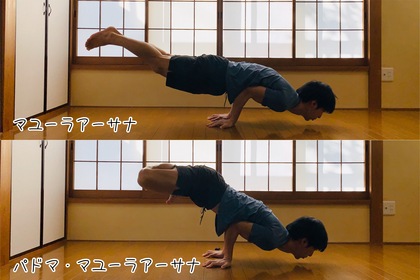

マユーラアーサナ補足

2020/02/10

昨日のアーサナメモではマユーラアーサナの紹介をしました。「でも最初から脚を伸ばして行うのはきついし、軽減法として紹介されたパドマ・マユーラアーサナもそもそも蓮華座が組めないので軽減になっていない。いったいどうしてくれるんだ。」そんな声が聞こえてきそうです。(幻聴)

なので今日はもう一つのバリエーション、カエル脚マユーラアーサナの写真を載せました。もはや孔雀なんだか蛙なんだかよくわからなくなっていますが、脚を伸ばしたり蓮華座を組むものよりはやりやすいと思います。(蓮華座を簡単に組める方は蓮華座の方がやりやすいかもしれません。)

やり方は単純で、昨日書いた通りに肘をみぞおち辺りにセットしてあとはカエルのように膝を曲げて股関節を開いた状態で前に体重移動をします。脚を伸ばした時よりも後ろ側が短くなるので足が浮きやすくなります。シーソーも片側が短ければ同じ重量でも上がりやすくなりますね。それと一緒です。

まずはこれで体重移動の感覚を掴んで徐々に脚をまっすぐにしていけば練習もしやすいと思います。ぜひ試してみてください。(アームバランスに慣れていない方は手首を休ませながら行ってくださいね。)

アーサナメモvol.32

マユーラアーサナ

2020/02/09

冬らしい青空です。太陽が気持ちいいですね。いかがお過ごしでしょうか?

昨日は脚を引っ掛けないアームバランスのマユーラアーサナに触れました。シーソーのようにバランスをとるアーサナです。今まで紹介したことがなかったと思うので今日はマユーラアーサナについてです。

日本語名では孔雀のポーズと呼びますが、ピンチャ・マユーラアーサナ(羽を広げた孔雀のポーズ)とは別物です。ピンチャが地面に対して垂直に胴体を立てるのに対して、マユーラアーサナは地面に対してほぼ平行となります。重力を受ける面積がマユーラアーサナの方が圧倒的に多いので負荷が高いのです。5秒キープするのがとても大変なアーサナです。体重移動のコツをつかんでフワッと足が床から浮かせてみてください。

メモ

・チャトゥランガで体がしっかり支えられることが大事。肩を前方へできる限り移動するチャトゥランガを練習するといい。

・手の中指は後ろに向ける。前に向けてしまうと前方へ体重移動した時に手首に負担がかかる。

・肘同士はくっつくくらい寄せるようにしてみぞおち辺りを上に乗せる。なるべく胴体の下の方を乗せることで支点が後ろに下がり足が浮きやすくなる。

・肘をお腹にセットしたらゆっくりと前へ前へと上半身を移動させる。同時に腰とお尻の筋肉に少しずつ力を入れる。

・足で床を蹴って無理やり浮かせるのではなく、上半身の重みでシーソーのように浮くのを待つ。

・組める方は蓮華座を組みながらやると下半身が浮きやすい(写真下)。

体質的に背中やお尻の筋肉が使いやすい人はやりやすいアーサナかもしれません。僕は背中がもともと使いづらいので足を浮かせるまでには時間がかかりました。もし足が浮かなくても体重移動の練習になりますので他のアームバランスの助けになると思います。手首の強化にもなりますので根気よく練習してみてください。

アームバランサー、再び

2020/02/08

今朝のアナ骨は太陽礼拝をじっくりと練習しました。一呼吸一動作で動きが流れていっても一つ一つのアーサナの身体の使い方を疎かにしないようにします。基本的には股関節のラインが動きの起点になっていきます。普段アナ骨でキープしながらかけている力を太陽礼拝に落とし込んでいくのです。みなさん少し前より断然動きが良くなっています。

その流れでロングキープのアナ骨のアーサナに入りランジ土台の後屈も行います。太陽礼拝のアップドッグで後屈を深めた分、「いつもよりも目線が天井へ行きました」なんていう声もありました。

そして今日も最後はアームバランス、カウンディンニャアーサナⅡの練習時間をとりました。脇を締めながら体重移動の練習をする人、より安定してキープできるように練習する人、そのままジャンプバックでの着地を練習する人、と練習内容は様々ですがそれぞれが課題に取り組んでいます。

そんな中ふと思い立ってThe アームバランスのマユーラアーサナ(孔雀のポーズ)を紹介しました。脚をどこにも引っ掛けないので難易度は高いのですが、体重移動の感覚をつかむきっかけになるかもしれないからです。できなくても何かの助けになればいいなぁというくらいの感じでした。

すると来ました、アームバランサーのIさん。マユーラアーサナ(写真)は初めてにも関わらず足が浮いていました…!キープ時間も長く安定感があります。しかもブログに載せるので写真を撮らせてください、と頼むと先程までのカメラがなかった時よりも脚が高く浮くという本番の強さ。女優ですね。精神もタフです。

このアーサナは僕自身最初は全く体を支えられずに潰れてしまい、できる人の動画などを観て練習して浮く感覚を掴んだものでした。けっこう時間をかけましたね。

Iさんのように背中や脇の下の筋力が強いと安定して浮くのですね。参考になります。ついでに隣にいたNさんも少しの時間浮いていたのには驚きでした。アナ骨はコアの力も自然に鍛えていくようです。

僕もアナ骨をもっとやり込んでみようと決意を新たにしました(笑)

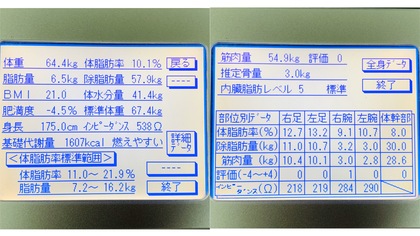

体組成

2020/02/07

僕は週一回木曜日に稲城市立病院の横のオーエンス健康プラザで水泳のグループレッスンをしています。先週から1ヶ月ほどそこのプールが休止期間に入り水泳レッスンができないので代わりに期間限定でヨガのレッスンを行っています。昨日もそこのヨガレッスンが終わりスタジオを出てトレーニングジム内をフラフラ歩いて更衣室に向かおうとしていると、目に付くものが、、

体組成測定器…だったっけ…⁇

正確に名前はわかりませんが、ともかく体のデータを測れる体重計みたいなものがありました。オーエンスではもう何年も水泳のレッスンをしていますがジムに行くことはほとんどなく、その測定器を使ったことは今まで一度もありませんでした。

心に引っかかった時が良い機会。早速知り合いのスタッフに声をかけ測定してもらうことにしました。

…で出たのが写真の結果。。

なんと筋肉量の評価が0点!!(-4〜+4中)

The 標準!!

測る前は筋肉量+3とか+4とかを想像して、ブログにどう書こうかな〜なんて考えたりしていたのですが、なんとも言えない結果になってしまいました。「筋肉量がマイナス評価の人もかなりいますから…」なんてスタッフの人にも励まされました(笑)

考えてみればヨガで使う筋肉は遅筋の割合がけっこう高いので筋肉の太さがすごく増える訳ではないんですよね。ウエイトトレーニング8RMくらいでバリバリ筋肥大させてる方は+3とか+4の評価になるみたいです。

あと面白かったのが体脂肪率が10%しかなかったこと。ヨガを始める前は13〜14%あったはずですが、しばらく測ってない内にだいぶ落ちたようです。ただヨガを始めてから体重自体が増えたことを考えると、筋肉量が増えて体脂肪がかなり減った感じですね。体組成としては相当変わったようでした。

普段こういった数値はどうでもいいと思っていますがたまに測ってみると発見もあり面白いですね^ ^

力を抜く

2020/02/06

体の力を抜いてみると色々な発見があります。例えば歩いている時に肩の力を一段階も二段階も抜いてみる。そうするだけで歩いている時の感覚が変わります。そして更に足を蹴り出す時にふくらはぎの力を抜いてみる。そうするとまた変化があります。こんな感じで各部位の力を抜いていきます。全身の力を抜いて千鳥足みたいにフラフラ動いてみるのもいいかもしれません。(急にやると周りの人には心配されますが…)

力を抜くことで得られる感覚には個人差がかなりあると思いますが、僕の場合次のような感じになります。

・重力を素直に感じられる。

・重力に対して逆らわずに力を抜けるところまで抜いてみると、ある時点で自然に筋肉が重力に対して釣り合いを保とうとするのがわかる。

・四肢の力を抜くと背骨の存在が感じられる。

・背骨が重力に対して常に細かく動いているのがわかる。

・太腿やふくらはぎなど余計な力が取れると足裏が地面に対して吸い付きながら反発するような感覚を得られる。

などなど。感覚を言葉で表現するのは難しいのでわかりづらいかもしれませんが、力を抜くことで気づくことはたくさんあります。歩いている時、立っている時、寝ている時、アーサナをとっている時、スマホで文章を打っている時、お尻で割り箸を折ろうとしている時、などいつでも自分の体の感覚の変化をとらえることができます。アナ骨のつらいアーサナでさえも最小限の力でキープしようとしてみると重力に対して自然に体が伸びる形になります。

そんな感じで24時間重力に対する筋肉や腱などの微細な弾力性を感じていくといつの間にか心地の良い体になってきます。

急に24時間、全身とはいかなくても良いのでまずは今肩の力を抜いてみましょう。力を抜いてみると今この瞬間まで肩の力が入っていたことに気づくかもしれませんよ。

長男×変化

2020/02/05

春のような暖かさです。明日から寒くなるようですが。インフル、ノロ、コロナ、その他色々流行ってますので寒暖差で体調を崩さないようにしてくださいね。

タイトルの件ですが、昨年9月に妹が生まれたことで最近長男の心に変化があるようです。今までは公園などで友達と遊ぶにしてもとにかく自分に夢中になって駆け回っていたのですが、最近は同じクラスの男の子の妹にとにかく優しいのです。滑り台でみんなが入り乱れて遊んでいてもその2歳の女の子のことを気にかけて他の子がぶつからないようにしたり、手を繋いで一緒に坂を上ったりしています。

おそらく家に守るべき妹がいる影響で他の小さな女の子にも優しくなったようです。(2歳の弟にももう少しだけ優しさを分けてあげてほしいですが…)

上の話から少しズレますが、子供に限ったことではなく人は他の人から影響を受けます。特に普段から近くにいる人からは多大な影響を受けます。良くも悪くも。

当たり前ですが人からは良い影響を受けたいものです。でもその為にはまず他の人に良い影響を与えられるくらいの力を自分がつけるべきだと思います。他人より自分を変える方が楽で、自分が変わった結果他人が変わり、その影響が自分に返ってくるからです。

赤ちゃんは圧倒的な生命力と純粋さで周りに良い影響を与えます。そしてその影響も連鎖し膨らみます。まあ頭の中まで赤ちゃんになってしまうと周りが困ってしまうかもしれませんが、その生命力や影響力は見倣いたいものです。

アーサナメモvol.31

ウッターナ・シショーサナ

2020/02/04

昨日は節分でした。長男の幼稚園でもクラスに鬼が来てみんなで追い払ったようです。泣いてしまった子もいたみたいです。かわいいですね。スーパーに行ったらいつものお惣菜コーナーが全て恵方巻きコーナーに変わっていて驚きました。恵方巻きのテーマソングもエンドレスで流れていて発狂しそうになりましたがヨガの呼吸で落ち着けました。

そんなことはさておき、今日のアーサナメモはウッターナ・シショーサナ。「伸びた子犬のポーズ」です。胸椎や肩周りの可動域改善に役立つアーサナです。後屈の一種でとても気持ちがいいですよ。ブリッジみたいに負荷は高くはないですが肩周りがガチガチの方は強烈な伸びを感じると思います。

メモ

・四つ這いの状態から徐々に手を前に歩かせアゴと胸を床につける。

・脇を床に押しつけるようにすると肩周りに効いてくる。

・慣れてきた方は手のひらを床にべったりつけるのではなくカップハンズにする。(指を立てて手のひら部分を床から浮かす。手首の高さを上げることで脇を落とす余地を広げる。)

・呼吸止まりやすいので意識的に呼吸する。

加齢とともに肩の可動域は落ちてくることが多いです。このアーサナやドルフィンポーズは辛い人も多いはず。まずは自分の出来る範囲からやってみましょう。ブリッジができるくらいになると肩周りがどんどん軽くなってきますよ。

第三次後屈ブーム

2020/02/02

最近自分の中でまた後屈ブームが巻き起こっています。身体にとってはどんな動きも重要で本来はあまり動きに対し優先順位をつけるべきではないのかもしれませんが、今は後屈にはまっています。

後屈は身体の他の動きに比べて直接背骨に強く働きかけるので行った後の爽快感が強いのです。胸や肩を開いてエネルギッシュになる。その感覚がけっこう病みつきになります。

ただし効果がある後屈も身体の使い方を間違ってしまっては腰を痛めかねません。背中と拮抗する腹筋群を自然に使えて初めて安全な後屈ができます。股関節の土台も使いながら少しずつ少しずつ身体を機能させていきます。うまくいくと背中とお腹の筋肉の程よい拮抗を感じられるようになります。

最初のうちはお腹を使わなさ過ぎたり使い過ぎたりで動きが硬くなりがち。ゆっくりとゆっくりと感覚を確かめながら練習を繰り返すと自然に身体が使えるようになってきます。ベビーコブラなどで胸椎を伸展させることを覚えつつ、だんだんとブリッジなどで鎖骨や肩甲骨の動きを覚えていくとだんだんと深く後屈できるようになります。

また近いうちにスタジオで安全な後屈の練習をしますね。お楽しみに!

免疫力

2020/02/01

怖いですね、新型コロナウイルス。人は未知のもの、目に見えないものに恐怖を抱きます。今回のウイルスは未知の部分が多いし目にも見えないのでなおさら恐怖の対象になります。

僕も渋谷方面をうろちょろしてることが多いので気をつけなければなりません。電車や人混みではマスクを着用しています。先日聞いた話では稲城でもマスクが売り切れ状態だそうです。

マスクや手洗いはもちろんのこと、それぞれができる対策としては免疫力を高く保っておくこと。即座に外敵を認識して対処できる能力です。免疫力を高めるには体を適度に動かして血行をよくしたり体温を高めること。腸の機能を上げることもいいと思います。その他に上咽頭の機能を高めておくことも重要なようです。風邪を引きやすい方は「慢性上咽頭炎」を調べてみてください。

例えば同じ空間にいて同じようにインフルエンザウイルスを鼻や喉の粘膜に取り込んでしまっても、発症する人としない人、重症化する人と軽く済む人にわかれます。新型のウイルスだって一緒で発症しない人もたくさんいるのです。

…僕は最近睡眠不足で免疫力がやや下がってる感じがあります。子供達の足もとの方で布団を横切るように横になって寝れば朝まで蹴られずに眠れることが昨日わかったので、今晩からはその方法で眠ろうと思います。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以