- ホーム

- RSYブログ

RSYブログ

103回目〜「診る力」〜

2019/07/31

今日も蒸していましたね。今朝も6時頃から家で90分ほどアシュタンガヨガを練習しましたが大量の汗でヨガマットが大変なことになっていました。この時期は水分や塩分補給に気をつけなければいけませんね。

今日もブログを毎日書くことのメリットに関しての続きです。昨日は時間の使い方がうまくなったという話でした。

ブログを続けてみてその他に感じた変化ですが、何がわかっていて何がわかっていないのか自分の現状がわかるようになったことです。

何か自分がわかっていると思っていたことでも、いざ他人に伝えようとした時に全然説明できなかった、なんていうことをみなさんも経験したことがあるかもしれません。人に何かを伝えたい時は、そのことを本当に理解していて使いこなせていなければなりません。発信する側は受け身でいる時の3倍くらいわかっていなければならないのです。

ブログを書いていると、わかっていると思っていたことでも曖昧な部分があったり、なぜそうなるのか?まで深く考察したことがなかった、というようなことに気づかされることがあります。自分自身の知識や経験の足りないところが整理できるのです。ただ情報を受け取るだけでは「わかった気」になっていることがあるのですね。

その点情報を伝える側は物事を理解した上で優先順位をつけてわかりやすく相手に伝えなければなりません。ですので発信する立場に強制的に自分を置けばまずは自分自身の頭を整理しようという力が働くのです。(働かない場合もありますが…)

僕は水泳のグループレッスンでたまに参加者同士でお互いにフォームチェックをしてもらいます。そしてインストラクター目線でお互いにアドバイスをしてもらう。そうすることで泳ぎのどこが大事なのか、どこを直したら効率よく進めるのか、など「診る力」がついてきます。(この「診る力」はアナ骨の内田先生の言葉を借りています。)教える方は3倍わかってないといけないのですね。

このように水泳レッスンで情報を整理して発信する側に回ることもブログを書くことと同じような効果があります。もちろんこの「発信する力」や「診る力」は自分のヨガのアーサナを深めるためにもとても大切なこととなります。

こういった力をつける習慣としてはもちろんブログを書くことでなくてもかまわないので、様々な形でご自身に転用していただければと思います。

RSYのヨガレッスンでも「診る力」をつけるためのワークは徐々に行っていこうかなと考えています。

102回目

2019/07/30

今日ブログを書こうとふと編集ページを開いてみたらなんと昨日までで101回ブログを書いていたようです。3ヶ月ちょっと前にブログを始めると決めて以来毎日書き続けています。毎日続けてみて初めてわかったこともいくつかあります。今日は一つのことを毎日続けるメリットについて書いてみようと思います。

まずブログを書き始めてから一番変わった点は、

時間の使い方がうまくなったこと。

やってみるとわかるのですが、ブログを書くというのはけっこうな頭脳労働なのです。書くことを考えたり文章をまとめたりするのは、しゃべるのとは少し違った頭の使い方をします。ですので最初のうちは一つのブログを書くのにもかなりの時間を使いました。

でも1日24時間しかないのにブログにそんなに時間を割くわけにもいかない、と当然考えるようになります。そうすると文章をつくる速度を上げなければという回路が働きだんだんと作業時間が短縮されてきます。また、書き始めてから内容を考えたり、確認作業をしたりでは遅いとわかってくるので、ブログを書く前に空き時間が少しでもあれば前もって全体像を考えたりするようになります。

そんな感じでだんだんとブログにかける時間は短くなっていき、なおかつ1日のうちの早い時間、たいていの場合午前中に終わらせるようになりました。後回しにしないようになってきたのです。

そして嬉しいのは「後回しにしない」という行動パターンがブログ以外のことにも自然に定着してきたのです。例えばメールの返信、家の掃除や細かい仕事などを出来る時にサッとやるようになりました。ブログを始めたことによって色々なことをダラダラ後回しにしなくなり結果的に自分のやりたいことや必要なことにかけられる時間が増えたのです。(時間を有効に使えるようになったのには早朝に毎日行うようにしたアシュタンガヨガの影響が最もあると思いますが。ただこの毎日アシュタンガもブログがきっかけで始められたのです。)

1日の中のやる事が増えたのに時間が増えるというのは少し不思議な話ですが、それほど時間やエネルギーを有効に使える余地があったのですね。時間の有効な使い方は来年以降また大学に戻る際にも必要になるテーマだと思うのでつきつめていきたいと思います。

明日は水曜日、朝夜レッスン二本立ての日です。暑さに負けない身体をつくっていきましょう!

サーカス

2019/07/29

今日は弟の知り合いの方からもらったチケットがあったので家族で横浜までボリショイサーカスを観に行ってきました。

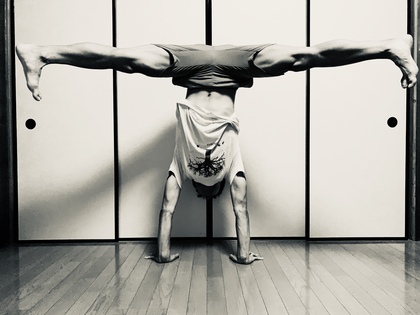

犬、猫、馬、熊などの動物も登場して子供達も喜ぶ内容ですが、個人的にはなんと言っても鍛え上げられた人間の肉体の方に目が行ってしまいます。

鉄棒や空中ブランコをしている人の動きはとにかくしなやかで美しいですね。股関節が360度自由に動き、上半身の動きを支える背骨もしなやかで強靭です。すばやい動きですが、ところどころでヨガのアーサナと同じような動きもありました。

質と量の高い練習をこなせば人間もあれだけ動けるようになるのだとわかると自分のヨガの練習の励みにもなります。とりあえずは股関節の動きを良くして開脚や前後開脚を180度以上いけるようにするのと、背骨周りを強くしなやかにしたいなと思います。肉体を使いこなせる方々からの刺激は自分にスイッチを入れ直しますね。

それにしてもロシアの方は背が高くて手足が長いですねぇ...

あとプードルはいつ見ても想像の二回りくらい大きいですねぇ...

「できる」という錯覚

2019/07/28

昨日は何かを練習したり何かで上達をしたい時には「できる」という感覚を持つことが大切だという話でした。なかば思い込みのような形でも自分の心と身体を信じ込ませることで力が発揮できることもあります。

しかしながら同時に頭の隅に置いておいた方がいいこともあります。それが今回のテーマの、

「できる」という錯覚

もしくは

「できている」という錯覚

です。

ヨガでも他の物事でも成長するための過程があります。方法は一つではありませんが、それは身体や自然の仕組みにのっとったものとなります。

例えばヨガで○○アーサナをしてみたい、となった時にそのアーサナをとるために必要な力や技術があります。身体のある部分の筋力や柔軟性が必要だったり、そもそもの力をかける方向があっていなければならないのです。

その条件を満たした上で、または満たそうとした上で、まだ必要な要素(筋力、柔軟性など)が足りなくてそのアーサナができない、というのは全く問題がありません。単純に練習を積んでいけば一定の期間でできるようになります。その過程で「できる」という感覚を持てれば成長は加速すると思います。あるいは最初から「できる」という感覚を持っているかもしれません。

しかしそのものの習熟に必要な要件を満たそうとせずに「できる」感覚や「できている」感覚を持っている場合、残念ながらそれは錯覚や思い込みといったものなります。錯覚であれば、いくら「自分ならできる」と思っていても一定の期間であることを習熟させることはできないのです。

具体的に言えば、そのアーサナが何のためのものなのか、何をしているのか知らなければ成長はしない。もちろん最初から全て知る必要もできる必要もありませんが、知ろうとする姿勢、それを自分に落としこもうとする姿勢があれば、あとは練習をするだけで必ず成長します。

つまりそういった姿勢があれば未知のものや、今の自分にとっては到底できそうにないことに出会っても「自分なら階段を一歩一歩上っていける」という錯覚ではない『「できる」という感覚』を持てるのではないでしょうか。

もちろん素直に吸収する力とともに情報を吟味する力は必要ではあるのですが。

またまたわかりづらい話になってしまいましたが、、ともかく一緒に練習していきましょう!

「できる」という感覚

2019/07/27

夜中はすごい雨でしたが日中は青空が広がっていますね。ともかく暑い夏到来です。明日の台風にはお気をつけください。

ここ一週間は世界水泳を見続けています。昨日も男子100mバタフライや200m平泳ぎでとんでもない世界記録が出ています。高速水着時代を超えるタイムが続々と出ているのです。

今朝のアナ骨レッスンが始まる前に参加者の方から、「なぜそんなに記録が出るのですか?科学的トレーニングが進んでいるからですか?」との質問がありました。なぜか?ははっきりわかりませんがいくつか要因はあると思います。

科学的トレーニングの発展もその一つだと思います。スポーツ生理学や医療の知識を応用することで目的に合った効率的なトレーニングを行えます。そもそも遺伝子検査などでもその個人にあった種目を選択できたりもします。このあたりの要因は大きいのでしょう。

ただタイムが出る要因として外せないと思うのは、タイトルにもある「できる」という感覚。もちろん効率的なトレーニング方法などの確かな方法論が土台にあるという前提での話にはなります。ここでいう『「できる」という感覚』は自分の目指す場所(競泳で言えば具体的なタイム)が見えている状態のこと。

例えば、競泳よりわかりやすい話だと陸上短距離の男子100m走。長年ずっと日本人は10秒の壁を切るのに苦しんできました。なのに1人が9秒台を出した途端に短期間のうちに9秒台のタイムを持つ日本人は3人になりました。この陸上の出来事にはトレーニング方法の発展や個人の才能とともにこの『「できる」という感覚』という要因があるように思います。「身近にいるライバルのあいつができたなら俺も努力すれば確実にできる」という感覚です。その感覚は徐々に広がって20年後には男子高校生がインターハイで9秒台を出していることでしょう。

競泳の場合は10年前の高速水着時代に出された記録が今の選手の指標になったのかもしれません。

この感覚はヨガにも応用できます。例えばちょっと複雑なアームバランスやハンドスタンドはとても難しそうに見えます。「もしかしたら運動神経のいい特別な人にしかできないのかな?」なんて思うこともあるかもしれません。ただ実は正しい方向の努力を積み重ねるとできるものなのです。まずは自分も「できる」という感覚を持つこと。そのモデルとしては生で触れられる身近な人を参考にするといいかもしれません。例えば同じヨガクラスに通っている動ける人。テレビ画面を通して見る人よりも同じ空間にいる人の方がリアルを感じやすく「できる」感覚を自分も持ちやすくなります。

ただここまで「できる」感覚の大切さを書いてきて何ですが、道筋のない「できる」は空想として終わる可能性もあります。僕としても「ただヨガを続ければ何でもできるようになりますよ。」と無責任に言うことはできません。本当の『「できる」という感覚』を持つためには自分のことを知らなければなりません。

ですので明日のブログのテーマは、

「できる」という錯覚

となります。

ではまた明日。

変幻自在の「ん」

2019/07/26

昨日は玉虫を捕まえたのでその話をはさみましたが、今日は不規則五十音の続きです。

前回はハ行まででした。その後に続くマ行、ヤ行は発音的にも規則的なのでとばします。ラ行については不規則な部分もあるのですが、色々と解説が難しいのでとばします(笑)ワ行はあってないようなものなのでとばします。

ですので今日は「ん」についてです。ひらがなのなかで唯一子音のみの音です。英語などのアルファベットと異なり、ひらがなは通常母音を含んでいますが、「ん」だけは母音を含みません。なのでそれだけで他のひらがなとは全く異なる存在といえそうです。

そして「ん」の特殊性は他にもあります。それは前後に来る音によって同じ「ん」でも何種類かの発音があること。

例えば、

三太(さんた)の「ん」は[n]の音。

参加(さんか)の「ん」は[ŋ]の音。

秋刀魚(さんま)の「ん」は[m]の音。

上記のように同じ「ん」の音でも後ろに来る子音によって「ん」の調音位置は変わります。例えば「さんか」のように「ん」の後ろに軟口蓋破裂音の[k]が来る場合には、「ん」は同じく軟口蓋で閉鎖をつくる鼻音の[ŋ]を選択します。「さんま」のように後ろに上下の唇を使う音が来れば、「ん」は両唇鼻音の[m]となります。また上には書きませんでしたが言葉の語尾に「ん」が来る場合には上記三つの音とも異なる音になります。

このように同じ「ん」でも条件によって発音が全く異なるのです。英語などのように"mention"や”member”など綴りが違えばわかりやすいのですが、日本語の場合は全て「ん」で表記されるのでなかなか違いがわかりづらくなっています。多くの日本語母語話者はあまり音の違いを意識していないのかもしれません。

パートナーの色に染まってしまう変幻自在の「ん」。みなさんは共感できる部分もあるのでしょうか?

玉虫

2019/07/25

今日は暑いですね。自転車移動だけで汗をかきます。(電動自転車ですが…)本格的に夏が始まったようですね。

連日のひらがな不規則問題についてはまだ続きがありますがひと休みして、今日あったラッキーな出来事についてです。

午前中のiプラザアナトミック骨盤ヨガが終わって、参加してくれたS君とiプラザの駐輪場あたりで色々と立ち話をしている時のことです。ブーーンという音が聞こえたので周りを見渡してみると、、

キラキラと輝く細長い体。

タマムシです。

しかも低空で飛んでいます!

次の瞬間には追いかけてつかまえていました^^;

稲城ではタマムシを何回かは見たことがあるのですが、上空を飛んでいたり、高い木にとまっていたり、死んでいたり、3歳の息子と虫とりに行ってもなかなか出会えない虫でした。

玉虫色なんて言葉もあるくらいで光の具合によって色調が変化します。写真は背中側しか写していませんが、お腹側もまた違った色味でとても綺麗です。僕の名前にも「虹」という字が入っているので、七色に輝く虫にはなんとなく愛着がわきます。

タマムシといえばパッと思い浮かぶのは法隆寺の玉虫厨子(たまむしのずし)ですが、大量のタマムシの羽を使われていたはずです。(何千匹でしたっけ?歴史の資料集に載っていた気がしますが忘れてしまいました…)とにかくよくそれだけの数を集められたものだと思いますが、当時はたくさん飛んでいたのでしょうか…?

ともかく家に帰って息子にタマムシを見せた後は玉虫厨子はつくらず外に逃がしました。勢いよく空高く飛ぶ姿を見ると若葉台で低い位置を飛んでいたのはラッキーなことでした。(タマムシにとってはアンラッキーですが。)

稲城はけっこう自然が残っているので色んな生き物がいますね。

「は」「ぱ」「ば」の不思議

2019/07/24

今日は昨日に引き続きハ行に関してです。みなさんはハ行にだけ濁点(゛)と半濁点(゜)の両方がつくことを不思議に思ったことはありませんか?カ行やサ行やタ行など濁点がつく行は他にもあるのになぜかハ行だけ「ばびぶべぼ」に加えて「ぱぴぷぺぽ」へも変化する。どうも不自然な感じがします。

それもそのはず、ハ行の濁点事情は調音的な観点から言うととんでもないことが起きているのです。

そもそも濁点がつくということは、その行の子音が有声化するという基本的な原則があるのです。有声化とは声帯の振動を伴わなかった音(無声音)が声帯の振動を伴うようになるということです。例えばカ行の子音である[k]は声帯の振動を伴わない無声音ですが、同じ軟口蓋の音でも声帯の振動を伴わせると[g]の音になります。つまり無声子音[k]を使ったカ行を有声化するとガ行になります。サ行やタ行でも同じ変化があり、日本語の濁点というのはこの有声化が基本になることがわかります。

ただしハ行は上記のようなわけにはいかないのです。ハ行は基本的には喉の奥の声門で調音します。(「は」「へ」「ほ」のみ。「ひ」「ふ」は異なる場所。)ハ行を有声化させようとすると喉の奥で摩擦を感じながら子音の時点で声帯の振動を感じなければなりません。

....??

難しいですね。。努力して「はへほ」を有声化させようとしてみると「あ¨え¨お¨」のような日本語では表現できないような音になります。どうやっても「ばべぼ」にはなりません。それもそのはずでバ行はハ行とは調音位置がそもそも異なるのです。

バ行の調音位置は上下の唇です。唇を閉じて息を閉鎖したところから一気に開放する。唇同士を離したまま「ばびぶべぼ」は言えないですよね。唇をつかった有声の子音が[b]の音なのです。ですのでバ行はハ行とは音声的にはなんの関係もないのです。

ではパ行はどうなのかというと、パ行もバ行と同じく唇を使います。ただしパ行の子音[p]は声帯の振動を伴わない無声音です。つまりパ行が有声化したものがバ行となります。実はパ行とバ行がセットで、有声化と濁点の原則からいえば「ぱぴぷぺぽ」に濁点がつくと「ばびぶべぼ」になるのです。(日本語の表記がもはや「はひふへほ」が基本になっているのでややこしいですが...)

ハ行に濁点や半濁点がつくことでバ行やパ行になるというのに実はハ行自身がこの三者の中では仲間はずれだったなんて、なんとも悲しい(?)話ですね。日本語五十音順の独特さを感じます。

今回でハ行まで終わりましたが五十音順の中にはまだ不規則な部分があるのでしょうか?

続きはまた明日以降に。

ハ行

2019/07/23

ここ何日かは夜は世界水泳(競泳)を観ていますが、初日から平泳ぎで世界新記録が出たりと驚きのレースが続いています。世界のトップは身体の使い方が常人離れしていますね。参考にできるところは参考にしています。

ブログですが、今日は50音順ハ行についてです。タ行の次はナ行なのですが、ナ行は規則的です。(本当は「に」だけ音をつくる位置が若干ズレるのですが、全て同じ鼻音ということで済ませてしまいます。)

対して次のハ行には発音的に不規則な点があります。ハ行をローマ字(ヘボン式)で書くと、

ha, hi, fu, he, ho

となります。"Fukuyama Masaharu”など、明らかに綴りが他のハ行とは異なる"fu"は仲間はずれなのではないかと予想がつきますね。日本語の「ふ」は唇をすぼめてその間から空気を出す時の摩擦で発音されます。ローマ字表記は"fu"ですが、歯と唇を使う英語の"f"の音とは異なります。(それぞれ別の発音記号が存在します。)

そして「は」「ひ」「へ」「ほ」ですが、ローマ字表記だとどれも"h"が使われています。しかし「はひへほ」と発音してみるとわかりますが、「ひ」だけ音をつくる位置が異なります。「は」「へ」「ほ」は喉の奥の方で摩擦を起こしている感覚があるのに対し、「ひ」は喉よりだいぶ前方の方で息を感じますね。「ひ」は硬口蓋という口の天井部分で摩擦を起こして発音されます。

そういえばドイツ語の"ch"の音もその前に来る母音によって喉の奥("Dach")になったり、硬口蓋("ich")になったりと変化します。言語ごとの特性を見ていっても面白いかもしれませんね。

このようにハ行にも3種類の子音が混じっているので注意が必要ですね。

明日はハ行に関しての日本独特の規則についての話になります。そして明日は朝と夜のレッスン二本立てですので都合の良い方、夏バテ防止のためにもぜひご参加くださいね。

では。

タ行

2019/07/22

相変わらずの天気ですね。今日から夏休みの学校や幼稚園は多いのではないでしょうか。(自分自身は休学中の身なので夏休みも関係ないですが…)夏は四季の中で最も体力の落ちやすい季節ですのでなるべくポジティブに過ごしたいものです。運動、食事、睡眠を軸に調整していきましょう。

今日は50音順の続きでタ行についてです。発音に注目した場合のタ行の不規則さに気づいたでしょうか?これもローマ字表記(ヘボン式)にしてみるとわかりやすいですね。

ta, chi, tsu, te, to

「ち」と「つ」はローマ字表記でも発音記号[t]の音とは異なります。[t]はサ行の[s]の音と同じ上の歯の裏側の歯茎に関連するのですが、[s]の音が「スーー」と息を連続的に流し続ける摩擦音なのに対して[t]は一度歯茎に舌をつけて空気を流れを止めてから一気に開放する破裂音というくくりの音になります。「た」「て」「と」がその歯茎を使う破裂音[t]の仲間。タ行が仮に[t]の音のみだった場合には「た」「ティ」「トゥ」「て」「と」といった具合になります。

「つ」の音は[t]の音と同じで前歯の裏の歯茎と舌で音をつくるのですが、若干破裂音とは発音の方法が異なります。舌と歯茎で空気の流れを閉鎖して開放する済に少し摩擦を伴います。これを破擦音と呼びます。だからローマ字の綴りも破裂音[t]と摩擦音[s]が組み合わさった"tsu"となるのですね。(※発音記号は別に存在します。)

「ち」の子音も「つ」と同じ破擦音なのですが、歯茎よりも少し後ろ側で調音されます。音をつくる位置が異なるので音の響きもまた違ったものになります。

このようにタ行の子音には3つの異なる音が存在します。これは「し」だけが仲間外れだったサ行よりも混乱を招きそうです。タ行に濁点がついたダ行に関してはここでは説明しませんが興味があればどんな音が含まれているのか考えてみてください。

他にも調音位置が異なる不規則な行はあるのでしょうか?それではまた次回。

サ行

2019/07/21

昨日は時々小雨が降りながらも止んでいる時間の方が長く、息子の幼稚園の夏祭りも屋外で無事できました。出店では「光るうんちヨーヨー」を買ったり、帰りにはもらった提灯を手にぶら下げたりと、まだ梅雨明けはしていないですが夏の雰囲気を存分に感じられた1日になりました。

さてひらがな50音の仲間はずれの話ですが、今日はタイトルにある通りサ行についてです。

サ行の仲間はずれとしては、言わずと知れた「し」。ローマ字で書いても、sa, shi, su, se, soと一つだけ"sh"と綴りが異なりますね。

「し」以外の"s"の音は上の前歯の裏の歯茎と舌の先が近づいて発音されるのに対して、"sh"の音はそれより少し後ろの硬口蓋(口の中の天井部分の前の方)と舌が近づき発音されます。

発音する場所に目を向けて規則的に考えるならば「し」の音は「しゃ、し、しゅ、しぇ、しょ」の仲間に入ります。またサ行はかなで表すなら「さ、すぃ、す、せ、そ」というような表記になるかもしれません。

日本語母語話者であれば小さい頃から「さ、し、す、せ、そ」と当たり前に発音しているので多くの人には難しいことではないのですが、日本語学習者からしたら同じ行に二つの子音"s"と"sh"が入っていることは混乱の元になり間違いが頻繁に起きます。「し」を「すぃ」と発音してしまうことが増えるのですね。

逆に日本語母語話者が英語の"sit"を"shit"と発音してしまいえらい目にあったなんて話もよくあります。

子音と母音が合体して表記されるひらがなと、必ずしも発音面から見たら規則的に並んではいない50音順の特性を理解していくと、日本語母語話者と日本語学習者のお互いの理解も進んでいくかもしれません。

明日はタ行にいこうと思います。

だんだん蒸し暑くなってきましたね。体調に気をつけてお過ごしください。

子音

2019/07/20

今日も蒸し暑いですね。朝のアナトミック骨盤ヨガでは空調を入れていても参加してくれた方々の汗は止まらなかったようです。夕方には幼稚園の夏祭りがあるので天気はこのままなんとかもってほしいです。まあ土砂降りになっても思い出に残りますが。

昨日のブログで書いた日本語の50音順ですが、みなさん不規則なところはわかりましたか?

答えから言ってしまうと同じ行にある文字でも子音が一致していないのです。普段からローマ字で日本語を見ている人は当たり前にわかっていることだと思います。「〜行」と分類しているにもかかわらず、例外が少なからず存在しているので表としては違和感を感じてしまうのですね。

ところで子音とは母音(日本語でいえば「あいうえお」)以外の音のことで、口の中のどこかしらで空気の流れを妨害して出す音のことです。「どこかしら」というのは前歯の後ろ側だったり喉の奥だったりしますが、その子音に合わせて肺からの呼気の通り道を狭めたり塞いだりします。

例えば「カ行」の音は舌の後部を軟口蓋(なんこうがい)に押し当ててから離すことで発音されます。軟口蓋とは口の中の天井部分(上の前歯の後ろ側)を喉の奥の方に辿って行くと硬い組織(硬口蓋)からやわらかい組織に変わる部分があります。そのやわらかい部分が軟口蓋です。カ行では舌後部と軟口蓋で子音[k]をつくり、母音を組み合わせることで「かきくけこ」と発音されます。(※実は「き」の音だけは軟口蓋ではなく、それより前方にある硬口蓋で音をつくります。なのでカ行も本当は調音位置のズレる不規則な行ではあるのですがここでは端折ります。ガ行も同じです。)

そんな感じで50音表を見ていくと次々と仲間はずれが浮き上がってくると思います。(本当は仲間はずれとではなく単にその表の中で少数派なだけなのですが...)口に出してみれば何となく空気の当たる場所がわかると思います。

明日からは具体的に不規則な行をみていきましょう。

ひらがな50音順

2019/07/19

今朝は久々に自転車で息子を幼稚園に送って行ったのですが、驚いたのは車の交通量。そして南武線の駅から歩く人の流れ。朝方、永山の変電所の火災で京王線が完全にストップしてしまったのですね。道路上はけっこうな混乱状況でした。このブログを書いている今(14時)はもう復旧してほぼ定刻通りに動いています。

ところで幼稚園に通っている息子は今年4歳になりますが、今朝はノートらしきものを見て「ま…ま…」などとつぶやきながら何かを紙に書いています。覗いてみてるとノートには誰か(幼稚園の先生⁇)の手書きのひらがな50音表が書かれていました。誰もが一度は見て練習したことのある表です。右上から「あ・い・う・え・お」、次の行に「か・き・く…」と続きます。

息子もついに文字に興味が出てきたか、などと思いながら改めて50音表を見てみるとやっぱり...

おかしい!というかおもしろい!というか独特。

音や文字を表にするくらいだから規則性というものを考えなくてはならないと思うのですね。でも50音表はおそらく様々な理由から規則的ではない並びが多いのです。僕達は学校の教育を受けて「あいうえおかきくけこさしすせそ...」と習っているのでもはや50音順が規則にはなっていますが、身体の仕組みを考えると奇妙な並びがちらほらあります。50音を口に出してみるとわかるかもしれません。

具体的にどこが不規則な並びになっているのでしょう?

暇な時にでもつぶやいて考えてみてください。これも一つの身体感覚をつける練習になるかもしれません。

太陽と人

2019/07/18

今日は昨日に引き続き蒸し暑いですね。駅までちょっと歩いただけで汗をかいています。電車の中は空調がきいているので快適な湿度です。

昨日の太陽の光の話の続きになりますが、太陽光は一日のリズムを整える以外にも人間の身体に影響を与えます。その一つがビタミンDの体内での生成を促すこと。

ビタミンDとは脂溶性のビタミンでカルシウムの吸収促進や骨の代謝に関係しています。紫外線を肌から浴びることで身体のなかで生成されます。ですので極端に日照時間の少ない地域ではビタミンD不足による骨の軟化や骨密度の低下が見られるそうです。

普通に生活していればそれなりに日の光をあびますので心配することはないかもしれませんが、仕事柄昼夜逆転の生活をしている方などはビタミンD不足に気をつけたほうが良いかもしれません。魚介類やきのこ類に多く含まれます。

ヨガでも太陽礼拝があるように太陽は人の生活に密接に絡んでいます。もちろんこれからの季節、炎天下で過ごしてしまっては熱中症の危険がありますが、適度な光の中で過ごすことは必要なのかなと思います。

今週末には息子の幼稚園の夏祭りがあるのでとりあえず土曜日だけでも晴れてほしいのですが、、今のところ雨予報です。。。

いつ梅雨が明けるのでしょうね^^;

日照不足

2019/07/17

今年の夏はどうも異様な感じですね。ずっと日が出ず気温も低い。学校のプール授業などは寒すぎて中止になっているところも多いそうですし、野菜や果物の育ちも悪いようです。

ところで太陽の光は野菜などの植物だけでなく人間にとっても重要なものなのです。例えば脳内で神経伝達物質として働くセロトニンは太陽の光を浴びることで分泌が促進されます。セロトニンは精神の安定に関わっていて感情や気分のコントロールを行ったり、消化や体温調整などの生理的な機能にも関わっています。またセロトニンから合成されるメラトニンは睡眠ホルモンとして知られていて良質な睡眠を促します。

つまり人間は太陽の光を浴びていないと鬱などの精神的な問題が起きたり不眠などの症状も起きてしまいます。日の光は人間の身体を良い状態に保つためには欠かせないのですね。最近は日照不足ではありますが、曇っていても光は届きますので適度に日光浴することは身体を整えるのに役立ちます。

あとセロトニンやメラトニンの材料になるのはトリプトファンというアミノ酸です。これはタンパク質が多く含まれているものに含まれていますのでしっかり摂って体に材料を準備してみましょう。

工夫次第で気分や眠りの悩みは改善します。心身が良い循環になるように一度自分の生活パターンなどを見つめなおしてみてもいいかもしれませんね。

アーサナメモvol.8

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

2019/07/16

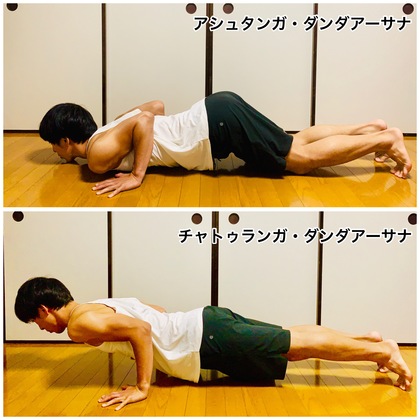

今日はチャトゥランガ・ダンダアーサナ(四点杖のポーズ)。レッスン中は略して「チャトゥランガ」と呼んでいるアーサナです。太陽礼拝ではパラカ・アーサナ(プランク)の次に行います。

昨日紹介したプランクポーズよりも肩の前側(三角筋前部)や腕の裏側(上腕三頭筋)にかかる負荷が大きく、ヨガのを始めたばかりの方には最初の壁となるアーサナかもしれません。ポイントをおさえて練習すれば徐々に余裕を持ってできるようになります。

もしチャトゥランガがきつすぎて歯が立たないようでしたら、最初は写真上のアシュタンガ・ダンダアーサナ(八点のポーズ)から始めてみてください。名前の通り八点(あご、胸、両手、両膝、両足)で支えるので四点(両手、両足)のチャトゥランガよりだいぶ負荷が抑えられます。

メモ

チャトゥランガ・ダンダアーサナ

・プランクポーズから頭と肩を前にスライドしながら肘を曲げる。(前に体をスライドするためにつま先で床を押してかかとを前にずらす。)

・肘を曲げる際に脇はしめておく。肘が脇腹に触れるくらいまでしめる。

・最終的な肘の角度は90°くらい。手首の真上に肘が来るといい。(でもこの角度はかなりきついので最初は肘が多少後ろに引かれた状態になると思います。)

・お腹から先に床に落ちてしまわないようにプランクの時の腹部の力を維持する。

アシュタンガ・ダンダアーサナ

・プランクから膝をついてから胸と顎を床に下ろす。お腹をつかない!

・肩はチャトゥランガのように前にはスライドせず肘の位置は手首より後ろに来る。

・なるべくゆっくりと体を下げることでチャトゥランガのための肩、腕、お腹の力がつく。

両アーサナともに体を下げる際にはまずは脇をしめておくことが大切になります。そしてお腹から床に落ちないこと。最初は全くできないと思っても練習していけば徐々にできるようになります。

上半身の筋肉が少なめの女性は特に大変かもしれませんが諦めずにコツコツと練習をしてみてください。積み重ねの大切さが特にわかるアーサナだと思います。

もう難なくできる方も肘を手首の真上に位置させてキープしてみると十分過ぎる程のトレーニング効果があると思います。

アーサナメモvol.7

パラカ・アーサナ(プランク)

2019/07/15

今日のアーサナメモはパラカ・アーサナ。太陽礼拝ではアルダ・ウッターナーサナの次に行うプランクとも呼ばれるアーサナです。(前回のブログの時点ではチャトゥランガを紹介するつもりでしたが、その前にこのプランクが入っていたのを忘れていました^^;)

プランクはその名の通り「板」のように体をまっすぐに保つアーサナです。特にお腹周りの力を使って姿勢を維持します。また肩甲骨をほどよく外側に開くことで脇の下の前鋸筋と呼ばれる筋肉も鍛えられます。ちゃんとした姿勢をとり行うと見た目よりもきついですが、お腹や肩甲骨周りの使い方などをしっかりと覚えられるアーサナだと思います。

メモ

・肩の一番外側のラインに手の中指がくるように手を床に置く。

・頭からかかとまで一直線になるようにお腹に力を入れて体を支える。(お尻の位置を上げすぎたり下げすぎたりしない。)

・目線は真下より少しだけ前方の床を見て首の後ろはまっすぐに保つ。

・肩甲骨を背中側で寄せすぎないように手で床を押して外側に開く。(前鋸筋を使う。)

・かかとは高く上げて足裏が床からほぼ垂直。

異常のポイントを意識して行うとけっこうきついです。RSYのレッスンでも太陽礼拝をこのアーサナで一度止めて体幹部を強化することもあります。プランクがキープできるようになると次のチャトゥランガもお腹が落ちずにだんだんとできるようになってきます。

プランクの力がつくと「腹が据わる」というか、物事に対しても落ち着いて対処できるような精神が身につきます。身体的にも下半身と上半身の連携がうまくいくようになります。

お腹周りが弱いと思う方、ぜひお試しください。

解剖学的姿勢

2019/07/14

姿勢の話の続きですが、昨日の朝のレッスンでは姿勢のヒントとして「解剖学的姿勢」(または解剖学的位置)というものを利用しました。

解剖学的姿勢とは直立した状態で手のひらを前面に向けて足の中指をまっすぐ前に向けた姿勢。ヨガのタダアーサナにとても似ている姿勢です。この解剖学的姿勢は重力に対して余計な力を使わない無駄のない立ち方。昨日のレッスンでは身体にシールを貼って解剖学的姿勢と普段の自分の姿勢を確かめてみました。

試したのは横から体を見た時の骨の配列。まずはシールを写真のように、

1. 耳の穴

2. 肩峰(肩の先端、肩甲骨の先の部分)

3. 大転子

4. 膝のお皿のちょっと後ろ

5. 外くるぶしの前

に貼ります。

この5つのポイントが縦一直線に並ぶのが解剖学的姿勢となります。普段の姿勢をとってみてこの並びとどれくらいのズレがあるかをチェックしました。チェックしたからと言って無理やりどこかに力を入れてラインを揃えていくことはしない方がいいと思いますが、足裏に均等に体重をかけて地面を踏みしめるヒントになるかもしれません。

ヨガのタダアーサナでも土台となる足の真上に骨盤、さらにその真上に頭蓋骨を置く感覚を持つとうまくいくかもしれません。

姿勢はとても繊細なもので、身体の筋肉の状態や栄養状態、さらにはその人の精神状態、人生の状態までも反映します。自分の本来の姿勢は自分の心身が好転すれば自ずと思い出されるものなのだと思います。

ヨガを続けていて気づいたらスッと自然に立てるようになってた、なんてこともあると思いますよ。

姿勢

2019/07/13

この前の日曜日のレッスン後に参加者の女性がこんなことを言っていました。

「最近自分の身体に目を向けるようになって姿勢が気になるんですけど、何が良い姿勢なのかわからないんです。」

どんな姿勢がベストなのか⁇確かに考えると難しいですよね。

姿勢と言えば多くの方がイメージするのが背骨の傾きかもしれません。猫背だったり背中が丸かったり、逆にまっすぐだったり。普段身体のことを意識している方が考えるのは骨盤の傾きや股関節のつき方だったりするのかもしれません。

色々な要素が積み重なってその人の立ち姿や座り姿をつくっているので、一口に「姿勢」と言っても難しいのですね。なので「この姿勢が一番いい姿勢」と決めつけてその姿勢をとるように努力するのは少々危ないことかもしれません。他人にとっての良い姿勢と自分にとっての良い姿勢は違うかもしれないし、同じ自分においても今と3年後の良い姿勢は変わっていたりします。

姿勢は筋肉や靭帯などがお互いに引き合って骨を安定させ自然に決まってきます。もし今自分が悪い姿勢だと思うなら何かしらの原因、例えば、ある部分の筋力不足、柔軟性不足、筋膜の拘縮などがあります。原因となる部分が改善すれば、骨格を支える力も蘇り自然に姿勢は身体が心地よいと思う方向へ変化します。

ヨガではそれらの原因を取り除き自分本来の姿勢を身体に思い出させる効果があります。もちろんそうなるためにはアーサナや呼吸をしっかりと行えるようになる必要はあるのですが。

まあでも「良い姿勢は身体が元々知っています。」なんて言ってもなかなかわかりづらいものだと思います。なので今朝のレッスンの最初の部分では、「解剖学的位置」というのを利用して参加者の方に自分の姿勢を体感してもらいました。

それについてはまた明日。

アーサナメモvol.6

アルダ・ウッターナーサナ

2019/07/12

6回目のアーサナメモはアルダ・ウッターナーサナ。太陽礼拝ではアーサナメモvol.5ウッターナーサナの次に行うアーサナです。

一見簡単そうに見えるこのアルダ・ウッターナーサナですが初心者の方にはかなりやりづらいアーサナだったりします。逆にこのアーサナがしっかりととれるようになると身体の使い方がグッと良くなります。骨盤の前傾、胸椎の伸展など身体にとって重要な要素がつまっています。

メモ

・ウッターナーサナと同様に骨盤の前傾を保つ。骨盤を前傾させるにはお尻(座骨)を高く保つ。腰が丸まってしまう場合には膝を緩めて反り腰をつくるように力をかける。

・ウッターナーサナとの違いは背中と首をまっすぐに保つこと。頭とお尻の位置を引き離して背骨を伸ばす。背中上部の背骨(胸椎)は普段の姿勢よりも反る。

・首の後ろ側にシワができないように目線を床に向ける。(首だけが反り過ぎないように)

・手は指先を床につける。もしくは背中が丸まってしまうようだったらスネに手を置く。

とにかく胸椎(背骨の上部)の使い方がポイントになると思います。腰から下の力の使い方はウッターナーサナとほぼ同じなのですが、背中上部が全く異なります。

太陽礼拝では骨盤を前傾させる力はそのままに、

背中、首丸める。(ウッターナーサナ)

↓

背中、首を反らす方向に動かしまっすぐに。でも首は反らし過ぎない。(アルダ・ウッターナーサナ)

となります。この流れができると後に続くチャトゥランガ・ダンダアーサナ→アップドッグの流れもスムーズにできるようになると思います。

1呼吸1動作の太陽礼拝ではなんとなく通り過ぎがちなこのアーサナをしっかり練習してみてください。背中上部の力を使って胸が持ち上がる感覚はとても気持ちよく、元気が湧きますよ。後屈への第一歩にもなります。

次回のアーサナメモは太陽礼拝の中では一番筋力的な負荷の高いチャトゥランガ・ダンダアーサナを予定しています。

若葉台iプラザ初レッスン

2019/07/11

今日は若葉台のiプラザで初めてのレッスンでした。内容はアナトミック骨盤ヨガ。少人数の参加で全員アナ骨は初めてでしたが、予想以上に動けていて驚きました!最初は予定していなかった後屈のアーサナも最後に入れてしまいました。

今日のレッスンは大会議室だったので、いつものスタジオLinoとは違い鏡がない空間。アナ骨では体の各部位をどこにセットするかが大事になりますが、鏡がない分感覚を研ぎ澄ませなければなりません。初めは難しいかもしれませんが身体感覚を身につけるには鏡がない方がいいこともあります。今日の参加者の方々も最後の方には自然に足幅などをセットすることができていました。一回だけでも成長ですね。

7月の若葉台iプラザレッスンは残り2回、18日と25日の9:45〜で行います。初回の方は無料で受講できますので、この機会にぜひお試しください。股関節周りの変化は実感できると思います。

明日は矢野口スタジオLinoでのアナトミック骨盤ヨガです。雨にも負けず身体を動かしていきましょう。

アーサナメモvol.5

ウッターナーサナ

2019/07/10

今日はアーサナメモです。太陽礼拝では前回のアーサナメモvol.4ウールドヴァ・ハスタアーサナに続く前屈のウッターナーサナです。

とてもシンプルな前屈ですが、しっかりとポイントを抑えると脚裏の柔軟性が上がると同時に腿前や腸腰筋の筋力アップにもつながります。太陽礼拝では後に続くアルダ・ウッターナーサナとしっかり区別することが大切になりますので、まずはこの前屈のアーサナの力のかけ方を覚えてみましょう。

メモ

・尾骨、坐骨は天井に向ける。

・お腹と前腿を近づける。膝を緩めてもいい。

・膝がある程度まっすぐの場合はお尻がかかとの真上に来る。後ろにお尻を引きすぎない。

・首の後ろの力は抜いておでこをスネに近づける。

・腰はまっすぐにしようとする力を加えるが背中の上の方は丸めて良い。

・足裏4点(親指付け根、かかと内側、かかと外側、小指付け根)にしっかり体重をかけて、指先では踏ん張らないでふくらはぎまで伸ばす。

上記のようなポイントを意識してしっかり時間をかけることでだんだんと脚裏が伸びてきます。太陽礼拝においてもなんとなく過ぎ去ってしまうのではなく坐骨を天井に向け腿の前や腸腰筋にはしっかり力を入れ身体に効かせます。

こういったアーサナで意識したいのは、後ろ側の筋肉がストレッチされている時には必ず前側の筋肉が使われて縮んでいるということ。筋トレ要素を意識しながら行うことで逆側の筋肉の柔軟性は上がりやすくなります。

シンプルなアーサナほど基本的な身体の使い方を覚えやすいですね。ぜひお試しください。

筋肉痛

2019/07/09

昨日受けた内田先生のアナトミック骨盤ヨガで今日は体のいたるところが筋肉痛です。やはりスタジオに行って人のレッスンを受けた時の追い込みは自分で練習する場合とは違いますね。

筋肉痛の時はしっかり栄養を摂ることで回復します。特に実際に筋肉を構成するタンパク質やタンパク質の代謝のために必要なビタミンB6、あとは亜鉛やマグネシウムなどのミネラルも必要となります。

ダイエット中の方なども運動して食事を抜いてしまっては筋肉が弱りかえって逆効果ですのでしっかり上記のような栄養は摂るように心がけてみてください。筋肉がつけば基礎代謝も上がりますので結果的に減量にもつながります。

あとは軽い運動をすることで血流がよくなり栄養が体の隅々に届けられ回復が早くなります。そしてそもそも毛細血管の数自体が多ければ栄養の運搬効率も良いので筋肉痛やケガからの回復は早いです。その毛細血管を増やすには遅筋を使った有酸素運動が有効となります。ゆっくり動くヨガは最適だと思います。

筋肉痛の回復を早める方法は多々ありますが、「栄養」「血流」「睡眠」などをキーワードに有効な方法を見つけてみてくださいね。

ウディヤナ・バンダ

2019/07/08

今日は午前中に内田かつのり先生のアナトミック骨盤ヨガのクラスを受けてきました。ゆっくりと時間をかけながら一つ一つのアーサナと自分と向き合う時間。きついけれど終わった後の股関節周りの感覚は全く違います。同じアーサナでも、進むのか、とどまるのか、戻るのか、自分にとって一番良い強度を探してキープする、そういった「能動性」の大切さを再認識しました。

そして今週の木曜日からは新たに若葉台iプラザでのアナトミック骨盤ヨガも始まります。ゆっくりした動きで初心者の方でも正確にアーサナを行うことができます。迷っている方も新たなスタートのこの機会に体験してみてはいかがでしょうか。

それでは今日の内容は昨日のムーラ・バンダに引き続きウディヤナ・バンダです。ウディヤナには「上に跳ぶ」「飛翔」などの意味があります。腹部の締め付けのことなのですが、使う筋肉は主に肋骨の下側から恥骨までコルセットのように存在する腹横筋という筋肉です。腹式呼吸で吐く時にお腹を凹ませる筋肉となります。おへそを背骨の方へ近づけて内臓全体を肋骨方向へ引き上げるような力の使い方をします。

また胸式呼吸の一種であるウジャイー呼吸と組み合わせて、肋骨の間の筋肉などとの連動ができると下腹部の安定感や力強さが増します。ムーラ・バンダで骨盤底を引き締めつつウディヤナ・バンダを行うことでエネルギーの流れもよくなります。

注意したいのはお腹を使うといっても腹直筋(6個に割れてるいわゆる"腹筋”)を使ってお腹をガチガチに固めてしまうとウディヤナ・バンダはうまくいきません。引き締めながらもお腹のしなやかさは残しておいた方が体全体はうまく動きます。

このバンダもムーラ・バンダと同じく、ダウンドッグから静かに足を着地させたい時や、ハンドスタンドを地面を蹴らずに行いたい時、片足立ちでバランスを保ちたい時などに特に違いを感じられます。また個人的な感想ですが、ムーラ・バンダとウディヤナ・バンダを同時に行うことで余計な四肢の力みがとれ、なおかつ力んでる時より四肢の力が増すように思います。

これもいつでも人に気づかれず感覚を身につけることができるのでぜひお試しください。慣れてきたら、ダウンドッグなどの静止しているアーサナで練習、さらに慣れたら動きの中でも実践できるようになると思います。

ムーラ・バンダ

2019/07/07

雨の七夕ですね。今日も電車の中でブログを書いています。

昨日は品川の方に用があり、五反田で乗り換え初めて東急池上線という路線を利用したのですが、なんと3両編成の電車でした!ローカル線のような雰囲気で、なんだかちょっとした旅行をしているような感じでした。

さて、今日は締め付けのテクニック、バンダのうちの一つムーラ・バンダについてです。ムーラ・バンダは骨盤底の締め付けのことですが、骨盤底とは一口に言ってもそれなりの範囲があります。どこをどうしたら良いかわからない方は下の2つのポイントを参考にしてみてください。

1. 肛門よりも前側の恥骨よりの部分を締める

2. 7割程度の力で上に吸い上げるように締める

1の感覚がわからなければ、まずは肛門の締め付けを練習します。おならを我慢する時のような力のかけ方です。そこから徐々に恥骨よりに力をかける部分をずらしていきましょう。骨盤底がどうなっているのかイメージできた方が良いので「骨盤底筋群」で画像検索してみてください。(アップできる良い画像がないので)

慣れてきたら呼吸と締め付けを連動させます。まずは吐く時にゆっくりと締め付ける。吸う時に緩める。10回ほど繰り返したら今度は吸う時に締めて吐く時に緩めます。(さっきとは逆)

いつでもどこでも人に気付かれずにできるトレーニングです。吐く時と吸う時、どちらでも締め付けを行えるようにしておくと便利です。アーサナに応用出来るようになります。

例えば太陽礼拝でダウンドッグから片足を一歩で手と手の間に置きたい時に、骨盤底を締めたまま息を吸えると手の平と下半身のチカラをうまく使えるようになり余裕を持った着地ができるようになります。このムーラ・バンダを保ったまま息を吸うというテクニックはハンドスタンドを反動なしで行いたい時や両足ジャンプの着地を静かにしたい場合などにも応用できます。

ともかくまずはどんな時でも締め付けの強さと位置を調整できるようにしておくことが大切になると思います。ムーラ・バンダができると足裏や手の平の感覚が特に違うように思います。僕の場合は力むことなく四肢に力が入るようになります。ぜひ練習してみてください。

明日はお腹を締めるウディヤナ・バンダです。ムーラ・バンダと同時に使うことの多いテクニックとなります。

それでは。

バンダ

2019/07/06

今朝は朝から雨が降ったり止んだり、急に日が差したりよくわからない天気でした。そんな中のアナトミック骨盤ヨガ、ご参加いただいている方達の動きは少し前に比べてグッと良くなってきました。アーサナの長いキープもできるようになってきました。

今日はアーサナのキープにも重要な「バンダ」についてです。「呼吸」「視点」に続くトリスターナの要素の3つ目です。

バンダは「錠」や「封」を意味し、ヨガでは「締め付け」などの意味で使われます。バンダを行うことで身体のエネルギーを内に留め増幅させることができると言われています。

主に以下の3つのバンダがあります。

・ムーラ・バンダ(骨盤底の締め付け)

・ウディヤナ・バンダ(下腹部の締め付け)

・ジャーランダラ・バンダ(喉の締め付け)

それぞれのバンダを必要に応じて使うことでアーサナを安定させたり、身体の内部の流れを良くしたりします。どのバンダをいつどれだけの力で使うかはアーサナや状況によって異なるのですが、まずはそれぞれのバンダの感覚を掴むことが大切になると思います。

特に使うのはムーラ・バンダとウディヤナ・バンダ。とても多くのアーサナで大切になってきます。

明日からはこの2つのバンダを解説します。ヨガを始めたばかりの方はよく感覚がわからないかもしれませんが、バンダが行えると出来るアーサナも増えてきます。だんだんと身体内部の感覚を研ぎ澄ませてみてくださいね。

視点(ドリスティ)

2019/07/05

みなさんは普段どこを見ながら歩いていますか?前でしょうか?下や上を見ているのでしょうか?状況によっても変わるかもしれませんね。

視点を定めることでアーサナは安定します。試しに片足立ちのアーサナなどのバランスのとりづらい姿勢で目をキョロキョロさせてみてください。バランスを崩してしまうと思います。

視点と精神面の関係も深いもの。何かに動揺している時には目が泳いでしまいます。また過去のことを思い出す時には目を一定の方向に向けたりもします。

「今」に集中してアーサナを行うためには視点を一点に定め、その場所を凝視し過ぎるのではなく見るともなく見ることが大切になります。まずは目線を向ける場所が定まるだけでも、体全体の安定感が高まります。

どこに目を向けたらいいかはアーサナによって異なります。アシュタンガヨガにおいては目を向ける9つの場所が定められています。以下の場所のどこを見るかはアーサナによって決められています。

・ナサグライ(鼻の先)

・アングスタ・マ・ディャイ(親指)

・ブローマディヤ(第三の目)

・ナビ・チャルカ(おへそ)

・ウルドヴァ(空)

・ハスタグライ(手)

・パダヨラグライ(つま先)

・パールシュヴァ(左遠方)

・パールシュヴァ(右遠方)

RSYではアシュタンガヨガを行っているわけではないので、上記の表現ではなかったり別の場所を見ることもあります。レッスンではアーサナ毎にどこを見るかを説明していきます。

昨日紹介した呼吸と視点を組み合わせることで「今」「ここ」に集中することができて、アーサナの身体への効果も上がります。アーサナを今より深めたい方は疎かになりがちな視点にも一度目を向けてみてくださいね。(まさに目を向けるわけですが。。)

明日は最後の要素「バンダ」についてです。

ウジャイー呼吸

2019/07/04

昨日の続きです。

アシュタンガヨガで重要な3つの要素がそろった状態をトリスターナと言いますが、今日はその一つ目の要素、ウジャイー呼吸です。

ウジャイーは胸式呼吸の一種で、お腹を引き締めたままで行います。この引き締めについては「バンダ」の時に説明します。ウジャイーの特徴は喉を引き締めて呼吸をすること。喉の奥で「シューー」というような音がします。この音はよく浜に波が寄せる音と形容されます。喉を締めることで身体を温める効果もあるようです。また自分の出す呼吸音に集中することで余計な考えなどが頭から追い出され、動きながらも深い瞑想状態に入りやすくなります。

やり方は、

1.片手の手のひらを口の前に置く。

2.冬場に手のひらを温めるように「ハァーーー」と喉から音を出しながら口から息を吐き空気を手に当てる。

3.喉から音を立てて息を出すのに慣れたら、そのまま口を閉じて鼻で呼吸を行う。

音を出すのは鼻ではなく喉になります。鼻を締めてしまうといびきのようになってしまい、入る空気の量も制限されてしまいます。鼻の穴はいつでも開いておくように心がけてみましょう。

呼吸音が聞こえるだけで集中力を高める効果、余計な力みをとるリラックス効果もあります。特に太陽礼拝などの一呼吸一動作の流れは一つ一つのアーサナが曖昧になってしまいがちです。呼吸をしっかり行うことで動きにも余裕が生まれます。またアーサナを長くキープする際にもきつさを逃がす作用もあるように思います。

ぜひ正確な呼吸を覚えて実践してみてください。あしたは視点(ドリスティ)についてです。

3

2019/07/03

こんにちは。また最近風邪が流行っていますね。天気も気圧も安定しないこの時期、体調には気をつけてお過ごしください。

昨日は偶然「三羽烏」を見つけた話について書きましたが、「3」という数字は様々な分野で大切なものとなります。2よりも3は安定感があります。イスの脚も3本なら安定します。4だと多すぎて逆に不安定になってガタついたりします。諺にも3という数字を使ったものが多いようにも思います。

ヨガでも3は大切で、特にアシュタンガヨガではトリスターナ(tristana)という言葉があります。トリ(tri-)は3という意味ですね。トリスターナとは3つの大切な要素がそろった状態のことです。

3つの要素とは、

1.呼吸(ウジャイー呼吸)

2.視点(ドリスティ)

3.バンダ

のことです。

この3つが揃うと普段行っているアーサナの練習も全く違ったものになってきます。特に一呼吸一動作で呼吸と動きを一致させる太陽礼拝などのヴィンヤサにおいてはトリスターナがとても重要になります。

明日からはこの上記の3つの要素を一つずつ紹介していこうと思います。

ではまた。

三羽烏

2019/07/02

どんよりとした天気が続きますね。梅雨ですから当たり前ですけどね。

今朝は曇ってはいるものの雨は降っていなかったので仕事に出かける前に息子達といつもの畑へチョウチョとりにいってきました。上の息子と僕でヤマトシジミやモンシロチョウやオオシオカラトンボなどをとったりして遊んだのですが、その帰り道おもしろいものを見つけました。

ある民家の屋根をふっと見上げると、、

カラスが三羽並んでる...!!!

これって三羽烏(さんばがらす)....???

よくその道の優れた三人のことを「三羽烏」と呼びますが、リアルな三羽烏っているのですね。きれいに並んだ三羽のカラスは初めて見たので思わず写真を撮ってしまいました。

ところで「三羽烏」の由来はなんだろう?と思いネットやら辞書やらで調べてみると、この言葉の由来も諸説あるようです。でもなぜ「三」なのでしょうね。

そういえばサッカー日本代表のエンブレムにもなっている八咫烏(やたがらす)は三本の足を持っています。カラスと3という数字には深い関係があるのかもしれません。(正確なことが何一つ分からずごめんなさい^^;)

現代ではどちらかというと嫌われ者のイメージのあるカラスですが、時代や地域によっては神の使いであったりと神聖な生き物としての側面も持っています。近くで見ると羽が紫がかっていてとてもきれいですしね。 そういえば最近はNHKのチコちゃんの番組に登場するキョエちゃんも人気ですね。カラスの地位も再び上がっているのでしょうか。

ちなみに僕は15歳の頃、自転車をこいでいる時に突然カラスに頭を掴まれた経験があります。何かがカラスの気に障ったのでしょうね。けっこう痛かったです。

それ以来カラスに頭を掴まれないよう心がけて毎日を過ごしています笑

アーサナメモvol.4

ウールドヴァ・ハスタアーサナ

2019/07/01

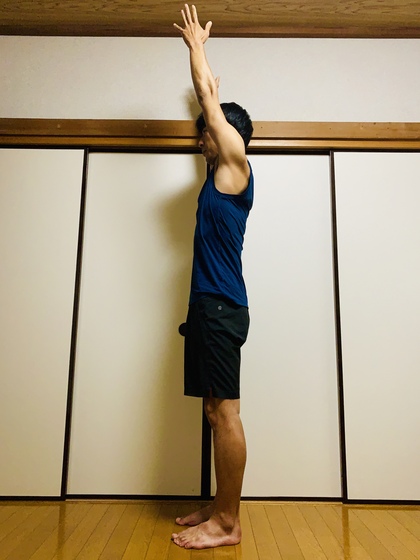

あっと言う間に7月に入りました。今年ももうあと半分です。時の流れはどうなっているのでしょうね。充実している時期は時間の流れが速いように感じます。みなさんはいかがでしょうか?

このアーサナ、太陽礼拝の時にただ手を上げるような感じでさらっと通り過ぎてしまいがちなアーサナですが、なかなか大切なアーサナなのです。基本はやはりタダアーサナ。足裏の感覚を大事にしながら行っていきたいアーサナです。

メモ

・手を上げても足裏4点(親指付け根、かかと内側、かかと外側、小指付け根)で均等に地面を捉える。(タダアーサナと同じ)

・手を上げてもタダアーサナの時の骨盤底の引き締めは保っておく。

・尾骨は真下を向けたまま。手を上げることで腰を反ってしまわないように軽くお腹に力を入れみぞおちと恥骨の長さを変えない。腰の反りが出てしまうようであれば手を真上まで上げずに斜め前方の位置で止める。

・耳と肩の位置は遠ざけたまま。肩甲骨を上げない。

色々なバリエーションのあるアーサナですが、今回は足幅は骨盤幅で目線は前に向けたものにしました。ポイントは手を上げてもタダアーサナの時の下半身(特に足裏)の感覚を保つことだと思います。

単純なアーサナほど感覚の違いや成長がわかりやすく奥が深いです。太陽礼拝はRSYの全てのクラスに登場しますのでぜひポイントを確認してみてください。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以