虚構?

2021/04/13

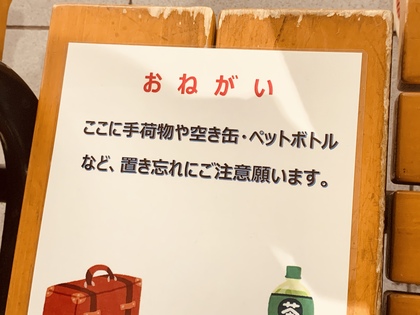

写真は渋谷駅ホームにあるベンチに貼ってあった注意書き。

パッと目に入った瞬間から違和感。

書き言葉では絶対にやらないような文の組み立て。

でも結局言いたいことは誰にでもちゃんと伝わるから大した問題ではありません。

そもそも文法ミスというのは本来あってないようなもの。

「文法はこうあるべき」と学校の教科書に定められているようなものは「規範文法」と言います。「食べれる」じゃなくて「食べられる」じゃなきゃいけません、みたいな。

それに対して実際に起こっている言語の現象を観察するのが「記述文法」。「食べれる」を正しくないと判断するのではなく、それが使われる場面を観察したりどういう現象なのかを分析したりする立場です。

時代の変遷によって変化する言葉などもひっくるめて観察します。

そもそも考えてみれば「これが規範です」というような絶対的な「法」が存在していてそれを僕たちが遵守しなければならないわけではないのです。(ないないづくし。。)

文法(規範文法)もあると色んな場面で便利だから存在しているのですね。

その良い例として僕たちの話し言葉は規範文法からするとめちゃくちゃです。上の写真よりもはるかにめちゃくちゃ。語順とかもカオス。

それでもコミュニケーションはとれる。

しかし書き言葉は話し言葉とはだいぶ様子が違います。

そして今回の写真のような書き言葉を目にした時に抱く違和感は母語話者の感覚から来るもの。規範文法のなんたるかの知識がなくても気づく「あれ?」という感覚。

言語を分析する上でも頼りになるのはこの母語話者の言語感覚なのです。規範文法に照らし合わせても例外というのはいつでも起こり得るので。

さて、、

こんな考えをヨガのアーサナ(もしくはヨガそのもの)にも当てはめてみたら…?

おもしろいと思いませんか?

自由が広がりますよ^ ^

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以