RSYブログ

斜に構えた人間の読み方

2025/01/10

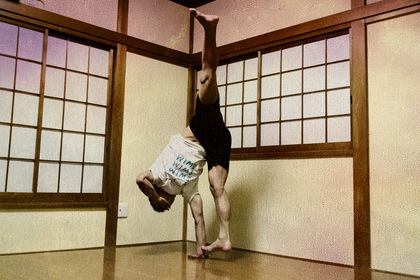

昨日アップしたインスタ投稿のタイトルは

「斜に構えた人間が最終的にやりたくなるタイプのハンドスタンド」。

まあインスタの内容(物理的に斜めになる)はどうでもいいのですが、この「斜に構える」という言葉、どう読むかわかりますか?

次の①〜③の中からお選びください。

①『ななめ』にかまえる

②『しゃ』にかまえる

③『はす』にかまえる

答えましたか??ファイナルアンサー??

では結果発表...

①の方残念!②の方も残念!③の方正解!!

あ...嘘です。②と③両方とも正解です。

一般的には②の「しゃにかまえる」と読む方が多いかもしれませんね。これで正解です。

しかし僕は③の「はすにかまえる」を使うのです。なのでインスタ投稿も「はすにかまえた人間が...」と読んでほしい。

なぜ「はす」を使うかというと...

昔から好きなバンドのとある歌の歌詞にあったから!笑

中学の頃に聞いたんですね。ある曲の出だしが、

斜に構えた 世の中の幻想(『はす』にかまえた よのなかのゆめ)

読めないよ...!なんなら『幻想=ゆめ』も読めないよ!

しかし読めない言葉が冒頭に来るからこそかっこいいんですね。

時は2000年。僕がまさに中2の年に「厨二病」にかかっていたんですね。年齢と一致しちゃってるのでもはや厨二病じゃないかもしれませんが笑。

ともかくもそれ以来、僕は「斜に構えて」生きているのです。

「しゃにかまえる」じゃなくて「はすにかまえる」と読む時点で「ななめ」な感じで生きているのです。

ということでみなさんも今日からは「はす」の方を使ってくださいね。(強制)

ということでまた次回!!

クセ

2022/05/29

昨日のブログに書いた内容なのですが、僕はたまに初対面の人から、

「日本語上手ですね。」

と言われることがあります。今まで参加したヨガWSなんかのペアワークで話してる時なんかにも何回か言われたことがあります。

よく考えてみると母語である「日本語がお上手」というのは別に褒められてるわけではないんですよね。一度相手に聞いたことがあるのですが、

「なんだか独特の訛りがあって外国語母語話者だと思った」

と言われました。あと「顔が濃い」とも笑。

人に言われて初めて、「あ、そうなのか」と。

自分の話し方のクセってなかなか自分ではわからないんですよね。確かに録音した自分の話し方を聞いてみると、独特な言い回しや発音をしている箇所もあります。

特にバーっと頭の中の大量の情報を話してる時なんかに強く出てる気もします。

あとは外国語(特にドイツ語)をたくさん使ってた時の影響でかなり訛りも混ざってたのかもしれませんね。呼吸の入れ方や舌の位置などが言語によって全然違うので。

最近はそのクセもだいぶ抜けて落ち着いたのかなと思ってはいるのですが。。

それにしても自分ではなかなかわからないものです。当たり前に普段から耳にしてる喋り方ですからね。

でもその分他人のことならよくわかります。オンラインもたくさんの方が参加してくれていますが、やっぱりそれぞれ特徴があって「この人ならこう表現するだろう。」とか「◯◯さんらしいな。」と思うことが多々あります。

声質、発音、言い回し、間などが混ざり合ってみんながみんか個性爆発。目を閉じていても誰だかわかります。

それぞれが唯一無二の感じ。懐かしのSMAPの曲みたいですね。

自分の喋りを録音して客観的に聞いてみると面白いかもしれませんよ。自分の特徴がわかって良い自己分析にもなります。

意外な発見があるかも。

普段録音する機会がない方は1分だけでもぜひやってみてください^ ^そして感想をお聞かせください。

そんな感じで今回は終わり。

また次回!!

虹と◯◯

2022/04/26

一昨日浅草のWSに向かう電車の中でドアの上部に設置してある画面の色々な広告映像を見ていました。

「広告は色んな工夫がされてるなぁ。」なんて思いながら見ていると、突然クイズ形式の映像が流れてきました。

「虹」という漢字の語源は?虫偏は何を表しているのか?

というような問題。

(あれ?待てよ?自分の名前の漢字の語源そういえば知らない…)

とかなんとか考えてるうちに答えが表示されていました。

正解は、、

虫偏は「ヘビ」を表す。だそうです。

虫偏は何かしらの昆虫に由来するわけではなく爬虫類のヘビなんですね。自分の名前なのに全然調べてなかった。。

ちなみに「工」の方は「貫く」という意味で、空をヘビが貫くようなものが虹。

さらに「にじ」という日本語の音の由来を調べてみるとおもしろいことが。詳細な由来は不明な部分が多いのですが、それに繋がるヒントとしては色々な情報があるようです。

例えば、水中に棲むヘビのような形の生き物には「うなぎ」や「あなご」がいますが、その両者ともに"-nag-"という音を含みます。さらに、ヘビ類の総称を「ナギ」、琉球の方言では「ナギ」や「ナーガ」というようです。

おもしろいのは琉球方言では虹を「ノギ」や「ナーガ」と呼ぶらしいので虹とヘビの発音が限りなく近いのです。さらに万葉集には虹を「ノジ」と記してあるそう。

さらにおもしろいのはサンスクリットでヘビのことを「ナーガ」と言います。あれま、インドに繋がってしまいました。

ともかくヘビと虹の関係は漢字の形だけでなく日本語の音にも何かしらの繋がりがありそうなのです。

そういえばハリー・ポッターに出てくる大蛇も「ナギニ」。サンスクリットから引っ張ってきたのかな…?気になりますね。

あと僕個人的には今回のことで息子の名前との意外な共通点が見つかったので驚いています。名前の由来は調べるとおもしろいですね。

みなさんは自分の名前の漢字や音の由来をご存知ですか?調べてみるとけっこうおもしろいかもしれませんよ。

思わぬ結果が待っているかも…笑

ぜひ調べてみてください^ ^

ということでまた次回!!

Spoonerism

2021/08/25

暑いですね。本当にアツはナツいですね。

Amazon Alexaにも自分で曲名を言って流してもらうのですが、その時ほとんど必ず、

「アレクサ!”かなもりあきな”のかざりじゃないのよなみだは、をながして!」

と言うのです。

そして妻に頼まれて"宇多田ヒカル”を流す時も、

「アレクサ!”うただキハル”をながして!」

と言います。

こういう言葉を聞く時、「人間の脳はよくできてるな」と思います。"金森明菜”にしても「宇多田キハル」にしても元の音の要素は全てそのまま揃っているのですから。

"おぼるせし、こうにのう"!!

意識せずとも脳が自動で計算して音の帳尻合わせをする。見事な機能です。

ホント、、

”あつがなついぜっ!!” by "ケポ”

専門用語

2021/07/11

今日は「専門用語」についてです。

専門用語とは「ある特定の職業に従事する者や、ある特定の学問の分野、業界等の間でのみ使用され、通用する言葉・用語群」のことです。

ヨガの世界で言えばサンスクリット語の用語や解剖学の用語などがそれに当たると思います。

ヨガに初めて参加する方に急に「ピンチャ・マユラーサナ!」とか「エクスペクトパトローナム!」というような呪文のような言葉を唱えてみたり、「胸鎖関節から胸を開いて肩関節外旋しつつ最大屈曲位まで持っていく」なんて言葉を発してしまったら、それはお互いの不幸の始まりの盛大な合図となります。

しかしながら、、

お互いの共通認識があった上での「専門用語」は死ぬほど便利です。

そもそも専門用語とは物事をシンプルにわかりやすくするために存在しています。ややこしくするためではないのですね。解剖学でいえば「大転子」というワード一言で「腿の骨の一番外側に突き出た部分でだいたい恥骨のライン上にある触ってみるとグリグリしたやつ」を表現できます。

「ウォーリアー2」と言えば「脚を横に大きく開いた状態から前脚の膝を足首の真上まで踏み込み、更に後ろ脚のつま先の向きは・・・」などの説明をせずとも、最終的なアーサナの形を相手に思い描かせることができます。

「エクスペクトパトローナム」と言えばすぐに「守護霊を呼び出す呪文」だなとわかります。

もちろんお互いの共通認識があるという条件のもとではですが。文章も完結になるし言葉の認識のズレも減るのですね。言葉が長くなればなるほどズレは増します。用語として最初から定義付けされていればズレはかなり減ります。

例えば、極端な例で言えば「犬」というワードを使わずに他人と話す時に「ほら、あの全身にけっこう毛が生えていて、よく人に変われている人懐っこくてかわいい動物」なんて説明をしようものなら、それを「犬」と認識する人もいれば「猫」だと思ってしまう人もいるでしょう。

そんな感じで話者同士の認識のズレは起きてくるのです。

専門用語や一般用語に限らずコミュニケーションを円滑にするために言葉は存在します。

何が言いたいかというと、、

僕のオンラインクラスではちょいちょい専門用語が登場します。もちろんヨガを始めたばかりの方に急に意味の分からない言葉を投げかけることはまずないですが、ある程度共通認識ができていると感じる場合には率先して専門用語を使います。上記のように用語を使った方がコミュニケーションが円滑になるからです。(もちろん最初はしっかり説明しますが。)

結果、言葉を受け取る側の理解もグッと深まる。

なのでヨガに限らず何かを学びたい場合には情報を受信する側の積極的な姿勢が必要です。でないといつまでもその学問の入口付近を行ったり来たりするだけになります。

それに言葉(専門用語)の意味を調べたり理解しようとするだけでも勉強になり使える知識が増えます。

全部の専門用語を網羅しようとする必要は全くないですが、自分が取り組んでいるものの基礎の基礎くらいは覚えておくと自分のためになると思いますよ。

最初は知らないのは当たり前。でもほったらかしにはしない。

エクスペクトパトローナム。

ヨガに限らず大事なことではないかとふと思いました。

虚構?

2021/04/13

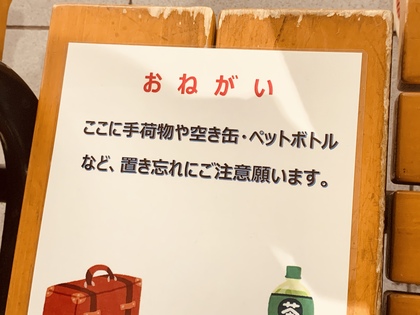

写真は渋谷駅ホームにあるベンチに貼ってあった注意書き。

パッと目に入った瞬間から違和感。

書き言葉では絶対にやらないような文の組み立て。

でも結局言いたいことは誰にでもちゃんと伝わるから大した問題ではありません。

そもそも文法ミスというのは本来あってないようなもの。

「文法はこうあるべき」と学校の教科書に定められているようなものは「規範文法」と言います。「食べれる」じゃなくて「食べられる」じゃなきゃいけません、みたいな。

それに対して実際に起こっている言語の現象を観察するのが「記述文法」。「食べれる」を正しくないと判断するのではなく、それが使われる場面を観察したりどういう現象なのかを分析したりする立場です。

時代の変遷によって変化する言葉などもひっくるめて観察します。

そもそも考えてみれば「これが規範です」というような絶対的な「法」が存在していてそれを僕たちが遵守しなければならないわけではないのです。(ないないづくし。。)

文法(規範文法)もあると色んな場面で便利だから存在しているのですね。

その良い例として僕たちの話し言葉は規範文法からするとめちゃくちゃです。上の写真よりもはるかにめちゃくちゃ。語順とかもカオス。

それでもコミュニケーションはとれる。

しかし書き言葉は話し言葉とはだいぶ様子が違います。

そして今回の写真のような書き言葉を目にした時に抱く違和感は母語話者の感覚から来るもの。規範文法のなんたるかの知識がなくても気づく「あれ?」という感覚。

言語を分析する上でも頼りになるのはこの母語話者の言語感覚なのです。規範文法に照らし合わせても例外というのはいつでも起こり得るので。

さて、、

こんな考えをヨガのアーサナ(もしくはヨガそのもの)にも当てはめてみたら…?

おもしろいと思いませんか?

自由が広がりますよ^ ^

「大」

2020/09/05

子どもの言葉はおもしろいですね。

次男(2歳)がこの前こんなことを言っていました。

「にんじんなんておおきらい!」

そう、「大嫌い」のことを「おおきらい」と言っていたのです。子どもってなかなかすごいですよね。

何がすごいかというと、息子の周りには「おおきらい」と言う人もいないし、ましてやまだ字も読めないのです。なのでいつか本田圭佑選手が「清々しい」を「きよきよしい」と発言したのとはまた違った回路です。彼は「嫌い」の強調として「おおきらい」という言葉を自ら作り出したのです。あるいは「だいきらい」という言葉をどこかで聞いて知っていて自分の中で「おおきらい」に言い換えたのです。

人間の脳って応用力がありますよね。

「大当たり(おおあたり)」とか「大食い(おおぐい)」といった言葉の強調の「大」を他の言葉にも当てはめられるのです。

そして今「おおきらい」と言っている次男もこの先周囲が「だいきらい」と言っているのを聞いて「おおきらい」とは言わなくなっていくのでしょう。

でもそもそも「嫌い」が訓読みである以上、その前に付く「大」も訓読みの「おお」と読むのが日本語の一般的な規則なのでしょう。「大雨(おおあめ)」とか「大食い(おおぐい)」とか。逆に後ろが音読みだったら「大洪水(だいこうずい)」「大食漢(たいしょくかん)」と言ったように「大」も音読みになる傾向が強いのです。

なので次男は単純に一般的な法則を当てはめただけで規則的には大正解(だいせいかい)だったのです。言語学ではこういう誤用を過剰一般化なんて呼んだりします。例えば英語でも"go"の過去形を"goed"と言ったりと一般的な変化を不規則変化の動詞にも当てはめてしまうのです。

でもこの一般化が出来るから人間は言葉をスムーズに使いこなせるんですよね。動詞毎に過去形を覚えていたら大変な作業です。。

子どもの発言からはこの一般化の誤用がよく観察できるので小さなお子様がいる方はぜひ観察してみてください^ ^

そうそう、アーサナをとる際の身体の使い方もそれぞれに共通する一般的な法則があり、その中にたまに例外があります。共通項を探しだすのは楽しいですよ。シンプルなアーサナを要素の多いアーサナに応用できたり。

こちらもヨガをしながらぜひ観察してみてくださいね!

変幻自在の「ん」

2019/07/26

昨日は玉虫を捕まえたのでその話をはさみましたが、今日は不規則五十音の続きです。

前回はハ行まででした。その後に続くマ行、ヤ行は発音的にも規則的なのでとばします。ラ行については不規則な部分もあるのですが、色々と解説が難しいのでとばします(笑)ワ行はあってないようなものなのでとばします。

ですので今日は「ん」についてです。ひらがなのなかで唯一子音のみの音です。英語などのアルファベットと異なり、ひらがなは通常母音を含んでいますが、「ん」だけは母音を含みません。なのでそれだけで他のひらがなとは全く異なる存在といえそうです。

そして「ん」の特殊性は他にもあります。それは前後に来る音によって同じ「ん」でも何種類かの発音があること。

例えば、

三太(さんた)の「ん」は[n]の音。

参加(さんか)の「ん」は[ŋ]の音。

秋刀魚(さんま)の「ん」は[m]の音。

上記のように同じ「ん」の音でも後ろに来る子音によって「ん」の調音位置は変わります。例えば「さんか」のように「ん」の後ろに軟口蓋破裂音の[k]が来る場合には、「ん」は同じく軟口蓋で閉鎖をつくる鼻音の[ŋ]を選択します。「さんま」のように後ろに上下の唇を使う音が来れば、「ん」は両唇鼻音の[m]となります。また上には書きませんでしたが言葉の語尾に「ん」が来る場合には上記三つの音とも異なる音になります。

このように同じ「ん」でも条件によって発音が全く異なるのです。英語などのように"mention"や”member”など綴りが違えばわかりやすいのですが、日本語の場合は全て「ん」で表記されるのでなかなか違いがわかりづらくなっています。多くの日本語母語話者はあまり音の違いを意識していないのかもしれません。

パートナーの色に染まってしまう変幻自在の「ん」。みなさんは共感できる部分もあるのでしょうか?

「は」「ぱ」「ば」の不思議

2019/07/24

今日は昨日に引き続きハ行に関してです。みなさんはハ行にだけ濁点(゛)と半濁点(゜)の両方がつくことを不思議に思ったことはありませんか?カ行やサ行やタ行など濁点がつく行は他にもあるのになぜかハ行だけ「ばびぶべぼ」に加えて「ぱぴぷぺぽ」へも変化する。どうも不自然な感じがします。

それもそのはず、ハ行の濁点事情は調音的な観点から言うととんでもないことが起きているのです。

そもそも濁点がつくということは、その行の子音が有声化するという基本的な原則があるのです。有声化とは声帯の振動を伴わなかった音(無声音)が声帯の振動を伴うようになるということです。例えばカ行の子音である[k]は声帯の振動を伴わない無声音ですが、同じ軟口蓋の音でも声帯の振動を伴わせると[g]の音になります。つまり無声子音[k]を使ったカ行を有声化するとガ行になります。サ行やタ行でも同じ変化があり、日本語の濁点というのはこの有声化が基本になることがわかります。

ただしハ行は上記のようなわけにはいかないのです。ハ行は基本的には喉の奥の声門で調音します。(「は」「へ」「ほ」のみ。「ひ」「ふ」は異なる場所。)ハ行を有声化させようとすると喉の奥で摩擦を感じながら子音の時点で声帯の振動を感じなければなりません。

....??

難しいですね。。努力して「はへほ」を有声化させようとしてみると「あ¨え¨お¨」のような日本語では表現できないような音になります。どうやっても「ばべぼ」にはなりません。それもそのはずでバ行はハ行とは調音位置がそもそも異なるのです。

バ行の調音位置は上下の唇です。唇を閉じて息を閉鎖したところから一気に開放する。唇同士を離したまま「ばびぶべぼ」は言えないですよね。唇をつかった有声の子音が[b]の音なのです。ですのでバ行はハ行とは音声的にはなんの関係もないのです。

ではパ行はどうなのかというと、パ行もバ行と同じく唇を使います。ただしパ行の子音[p]は声帯の振動を伴わない無声音です。つまりパ行が有声化したものがバ行となります。実はパ行とバ行がセットで、有声化と濁点の原則からいえば「ぱぴぷぺぽ」に濁点がつくと「ばびぶべぼ」になるのです。(日本語の表記がもはや「はひふへほ」が基本になっているのでややこしいですが...)

ハ行に濁点や半濁点がつくことでバ行やパ行になるというのに実はハ行自身がこの三者の中では仲間はずれだったなんて、なんとも悲しい(?)話ですね。日本語五十音順の独特さを感じます。

今回でハ行まで終わりましたが五十音順の中にはまだ不規則な部分があるのでしょうか?

続きはまた明日以降に。

ハ行

2019/07/23

ここ何日かは夜は世界水泳(競泳)を観ていますが、初日から平泳ぎで世界新記録が出たりと驚きのレースが続いています。世界のトップは身体の使い方が常人離れしていますね。参考にできるところは参考にしています。

ブログですが、今日は50音順ハ行についてです。タ行の次はナ行なのですが、ナ行は規則的です。(本当は「に」だけ音をつくる位置が若干ズレるのですが、全て同じ鼻音ということで済ませてしまいます。)

対して次のハ行には発音的に不規則な点があります。ハ行をローマ字(ヘボン式)で書くと、

ha, hi, fu, he, ho

となります。"Fukuyama Masaharu”など、明らかに綴りが他のハ行とは異なる"fu"は仲間はずれなのではないかと予想がつきますね。日本語の「ふ」は唇をすぼめてその間から空気を出す時の摩擦で発音されます。ローマ字表記は"fu"ですが、歯と唇を使う英語の"f"の音とは異なります。(それぞれ別の発音記号が存在します。)

そして「は」「ひ」「へ」「ほ」ですが、ローマ字表記だとどれも"h"が使われています。しかし「はひへほ」と発音してみるとわかりますが、「ひ」だけ音をつくる位置が異なります。「は」「へ」「ほ」は喉の奥の方で摩擦を起こしている感覚があるのに対し、「ひ」は喉よりだいぶ前方の方で息を感じますね。「ひ」は硬口蓋という口の天井部分で摩擦を起こして発音されます。

そういえばドイツ語の"ch"の音もその前に来る母音によって喉の奥("Dach")になったり、硬口蓋("ich")になったりと変化します。言語ごとの特性を見ていっても面白いかもしれませんね。

このようにハ行にも3種類の子音が混じっているので注意が必要ですね。

明日はハ行に関しての日本独特の規則についての話になります。そして明日は朝と夜のレッスン二本立てですので都合の良い方、夏バテ防止のためにもぜひご参加くださいね。

では。

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以