東大受験物語 第十三話「ループ」

2020/07/24

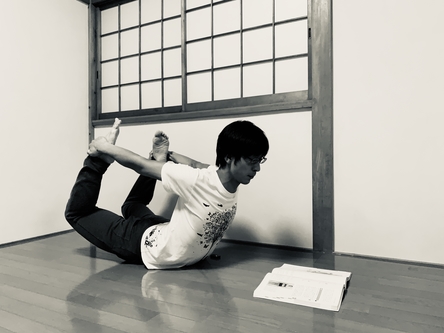

今日はアナ骨アドバンス指導者養成講座の1日目の座学がオンラインでありました。アナ骨に生理学の光を当てる新しい試み。勉強になりました。明日はスタジオでのアーサナ実践練習。楽しみです。(同時にアナ骨のアーサナ練習に耐えられるか若干の不安があります。)

今日のブログはと言えば毎週恒例の連載コーナー。東大受験物語です。同じ金曜日とはいえ今日は祝日、みなさんの曜日感覚もいつもとは違うかもしれませんね。ところでこのホームページにも少し前から検索機能を追加したので、目次の「サイト内検索」という所(虫メガネマークのある場所)から「東大受験物語」などと入力すると過去の記事が簡単に検索できますよ。アーサナ検索などにもお役立てください。

前回の話はこちら↓

センター試験の2日間が終わり少しホッとした気持ちはありました。数学ⅡBはボロボロだったものの、それは受験生全体に言えることなので特に気にしなくていいところでした。他の科目はすごく大きな失敗もなく自己採点ではだいたい予想通りの点数が取れていました。しかしながらマークシートを全部一個ずつずらして記入でもしてしまえば一発アウトなので発表までは何があるかわかりません。ただ東大の足切り発表がセンターが終わってから足切りの発表まで3週間くらいあるので考えていても仕方ないのです。そもそもセンターが終わった時点ではまだ東大を受験するという願書も出していないのでした。

とりあえずセンターの結果はまあまあ大丈夫そうだったので予定していた通り文科三類(以下「文三」)で受験する事にきめました。文系の中の足切り点は近年文三が一番高いようで、安全策をとりたいのであれば文一(法学部に進む人の多い科)あたりに出願するという手もありました。しかし足切りをギリギリで通過するくらいだとどちらにしろ本試験突破は難しいという話を聞いたので、足切りの点数の高い低いは気にしないことにしました。(どちらにしろ本試験を含めた最終的な合格点は文三でも文一でもあまり変わらないようです。)

大事なのはいかに素早くセンターから頭を切替えて本試験の勉強に本腰を入れられるかでした。ありがたい(?)ことに僕の場合はほとんど東大試験の勉強が出来ていなかったので目の前にある山積みの参考書に取り組まなければなりませんでした。(そういえば受験が終わった後に参考書を整理していたら150冊くらいありました...!)やるかやらないか悩んでいるヒマもなかったのが逆によかったのかもしれません。センターのことは忘れ去り新たな目標に向かうことができました。

東大本試験の勉強がセンター試験の勉強よりもやりやすかった点は科目数が少ないこと。国語(現代文、古文、漢文)、外国語、社会(日本史、世界史)、数学(数学ⅠⅡAB)だけで済みます。センターのように化学や地学にまで手を回さなくていいのは助かりました。(とはいえ十分過ぎる量でしたが,,,)

この時期に一番やったのはやはり過去問。同じ過去問でも「赤本」とか「青本」というものがあり出版している会社が違うようです。同じ年度の同じ国語の問題を見比べてみても本によってその解答例や解説が全く違います。「なるほどな」と思う解説から「これは違うだろ,,,」と思うものまで様々なので、一つの本だけを信じない方が良さそうでした。なので赤本も青本も購入して、両方を見比べながら勉強を進めて行くことにしました。

過去問をやってみてわかったのは東大の試験問題はかなり面白いということ。センターの問題とは全く違います。例えば日本史でいえば、その出来事の年号などは正確に覚えてなくても大丈夫なんですね。たいてい問題文の資料に必要な情報が与えられています。必要なのは思考力や全体の流れを「診る」力。歴史をどう捉えるか、そしてその出来事がもたらすものは何であるのか、といったようなところ。受験勉強においても無駄な数字の暗記はしなくて済み、その分思考力を鍛えられたのでとても有意義でした。

意外と難しかったのは現代文。設問としては毎年全く変わらず「(傍線部ア)とはどういうことか、説明せよ。」という問題が数問出るだけなのですが、シンプルなだけにこれがまた難しい。。ハマる問題はそれなりに出来るのですが、たまに全く何を言ってるのかわからない話などがあったりして大変でした。古文や漢文も最初の内は話の大筋を読み間違えることも多々ありました。

しかし過去問をいくつも解いているうちに力はついていくものです。怪しい分野が出て来たら他の参考書やネットなどを使って調べる。とことんやるとだんだんと自分の問題も絞れてきます。

一番困ったのはここでもやはり数学。過去問を開いてみると「??」という感じのものばかりでした。問題の意図すらつかめません。やはり教科書を終わらせた程度だときつい。N田に相談してみると「今の時期に時間のかかる過去問を無理矢理やるよりは今までやっていた『良問プラチカ』を何周か繰り返した方がいいのではないか」ということ。時間的コスパの悪い過去問は諦めました。プラチカに絞ることに。

ただ数学に関してあともう一つ頭にあった選択肢は「勉強を全くしない」ということ。半端に時間を割いても点数をとれないのであれば、他の科目に勉強時間を割いて数学は0点になってもいいのではないかという考え。実際試験の配点としては440満点中、国語120点、社会120点、外国語120点、数学80点となっており、数学だけ比重が軽いのです。東大の試験の合格ラインが例年だいたい50%くらい(220点くらい)ということを考えると数学が0点だっとしても他の3科目で3分の2の点をとれば80点×3で240点がとれてしまうのです。めちゃくちゃザックリとした計算ですが、それでいけるのではないかと考えていました。

ただ結局この数学切り捨て作戦は受験ギリギリまで半端な感じになってしまいます。以下の手順です(笑)

1.妻に「数学の勉強はもうしない!」宣言

2.「やっぱり少しでもした方がいいんじゃないか」とビビる心が出てきて過去問開く

3.難しくて時間がかかるので数学を切り捨てたい気持ちがまた芽生える

4. 1へ戻る

こんな感じのループにハマってしまい数学の勉強は結局どっちつかずになってしまいました。

そんなこんなで気づくと2週間過ぎ、3週間過ぎあっという間に本試験に近づいてきました。日の出の時間も遅い季節、朝の暗さと寒さで起きるのも大変になってきます。

本当に受験は体力勝負。というか世の中だいたい体力勝負。

そんなことを痛感した2015年の冬の日々でした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以