東大受験物語 番外編「有効だったBENKYO, HO!」

2020/05/29

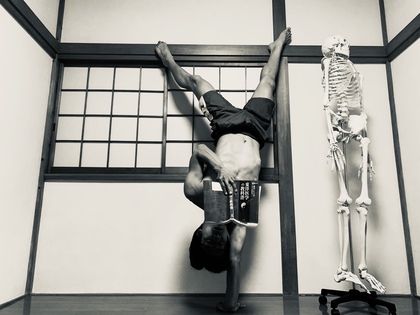

5月ってこんなに暑かったのか、というほど暑いです。子供たちとチョウチョを追っているからでしょうか。穏やかに過ごしていれば心地良いくらいなのかもしれません。そろそろ髪もかなり伸びて鬱陶しくなってきました。逆立ちを多くやるようになってから伸びがはやくなった気がします。

今回の東大受験物語は番外編です。どんな勉強法が役に立ったか、についてです。受験出なくても、みなさんの仕事や何かしらの作業に役立つかもしれません。(もしくは役立たないかもしれません。)気になる方はぜひお試しください。

前回の話↓

受験勉強が進むにつれだんだんと自分に合った勉強法がわかってきます。スタイルが徐々に確立されていくのです。でもそこまで行くには非効率的でもがむしゃらにやってみる時期が必要でした。何が自分には合っていて合わないのかがわかってくるのです。今回は自分にとってうまくいった勉強のスタイルの一部をご紹介します。

1.「軽いものから」勉強法

この方法は本編の中でも触れていますが、何か新しいテーマに取り組む時は軽いものから入るというものです。例えば歴史の概要を掴むために歴史マンガを読んだり映画を観る。流れを把握してから徐々に詳しい読み物に入っていくというものです。受験のようにタイムリミットがあるものだと一刻もはやく詳細なことまで知りたくなってしまうもの。でも端から完璧にやり過ぎるとただ疲れるだけで結局は何も頭に入らなかった、なんてこともあるのです。

なのでまずはざっくりとしたことから始める。その方が結果的に時間効率が良いように思います。これは勉強や仕事に限らず色々なことに当てはまりますね。ヨガの練習にしても一気に何もかもやり過ぎない。簡単にこなせる所から始めます。そして習慣をつける。その物事を味わって楽しむためにも「軽く入る」というのは重要です。

2.「30~40分に一回身体を動かす」勉強法

これは普段血行があまり良くない人にオススメ。座って作業をしているとだんだんと身体が固まってきます。血行も悪くなって集中力、思考力が下がります。そんな時はさっさと立ちます。スクワットなどで下半身全体を動かしたり、好きなヨガのアーサナをやってもかまいません。後屈なんかも気分がリフレッシュして良いと思います。

受験期には僕はまだヨガを知らなかったので懸垂数回と壁倒立を30分に一回くらいやっていました。座っているとだんだん首と背中が痛くなってくるので懸垂で背中に血液を回して、壁倒立で頭に新鮮な血を送りました。そうすると集中力が再び戻ったり新しいアイデアが浮かんだりします。そういえば今もヨガで身体を動かしている時に一番良いアイデアが浮かびます。職場などでも使える方法です。最初は恥ずかしいかもしれませんが、「30分に一回スクワットをする人」というイメージを一度持たれてしまえばもう誰も気にしません。むしろマネする人も出てきます。周りに影響を与える人になってください。

3.「さっさと答えを見る」勉強法

これは受験期というタイムリミットの中、特に数学という科目において有効でした。数学を教えてくれていたN田が「最初は解答を端から読んで考え方のパターンを増やした方がいい」と言っていたのですがまさにその通りでした。タイトなスケジュールの中でやるには自分の乏しい思考力だけでは時間がかかり過ぎるのです。

東大の過去問などを始める前の準備段階としてN田は僕に「良問プラチカ」という数学の問題集を勧めてくれました。「良問」というだけあって良くできた面白い問題ばかり載っているのですが、最初から自分の力だけで解こうとすると1問につき1時間くらいかかってしまいます。他の科目も大量にある中でこれでは時間がかかり過ぎる。なのでさっさと解答を読んでしまいます。これなら1問につき15~20分くらいで済みます。そういった形でまずは本を1周する。そして2周目からは自分の力だけで解くのです。この方法でだいぶ時間的効率が良く数学の力がつきました。

仕事や日常などに応用すると他人の真似をまずしてみることでしょうか。そしてだんだんと自分のスタイルを作っていきます。

4.「三倍速音声ジョギング」勉強法

この方法は日本史、世界史、古文などの文系科目には最も効果を発揮しました。歴史や国語などの参考書に塾講師の解説CDが付属しているものがいくつかあったのですね。歴史の重要な流れなどを人気の塾講師(?)が語ってくれているようなものです。だいたい1つ60分くらいにまとめてあるCDが多かったのですが、60分のCDを家でただ座って聞いていても僕の場合子守唄にしかなりません。なのでジョギングをしながら聞くのです。眠ることは絶対ありませんし、ジョギングによる神経伝達物質の分泌でどんどん集中力が高まり内容が頭に入ります。

そしてそれをさらに三倍速にして聞くのです。音源の速さを自由に変えられるスマホアプリがあるのです。三倍速が言っていることを聞き取れるギリギリの速さ。集中しないと全く聞き取れないのでなお集中力が高まります。「聞き流し」ではありません。絶対に「聞き流さない」ように集中するのです。(初めて聴く音源は1.5倍〜2倍くらいでないと難しいです。2周目以降は3倍。)そして1時間のCDを3倍速で聴くということはたった20分で1枚が終わります。1時間走れば参考書3冊分の流れが頭に入ります。これを毎日毎日繰り返す。1ヶ月もすれば30冊の内容を3周し内容が頭に定着しています。そして「軽いものから勉強法」の所に書いた通り知識の下地ができていればより詳細なものを苦ではなく読めるようになるのです。

倍速は本当に良いです。今はYouTubeなどにも倍速機能がありますよね。ぜひ生かしてみてください。

5.役立った道具No.1:ブックスタンド

これは勉強法ではないですが、受験期に一番役立った道具です。ブックスタンド、本を立てる為の道具ですね。

受験勉強を始めてすぐに首の痛みに襲われました。それもそうです。元々首周りが弱い所に下を向いて長い時間作業をする生活が始まったのですから。早々に勉強どころではなくなってしまいたどり着いたのがブックスタンド。これのおかげで首をまるめずに作業ができるようになりました。それと机の下に何か挟んで高さを上げて椅子として使っていたバランスボールの空気を少し抜くことでお尻の位置を低くする。こうした調整で机で勉強している時にも背骨の形を立っている時とほぼ変わらない状態に保てるようになりました。身体の負担が全然違います。

受験も結局は身体を使った耐久勝負ですからね。しっかり環境を作ることで効率が全然違ってきます。

いかがだったでしょうか。何か自分のやっていることに応用できることはありましたか?ヨガを実践している今ならもっと有効な方法はたくさんあったりしますが、当時は自分なりに取捨選択をして上記のような形で勉強していました。今に活かせていることも多々あります。

時間をかけて何かを継続して行うことが一番大事だと思います。ただ時間という制約があるのも事実です。その時々での工夫も必要になってくるのですね。

みなさんは時間に対して何か工夫していることはありますか?

以上番外編でした。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以