べん

2025/01/25

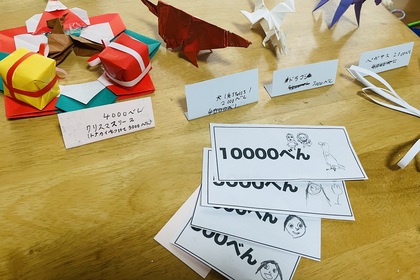

次男(小1)が最近通貨を発行しています。

その通貨の名は、

「べん」。

現在のレートでは1べん=約10円くらいで推移しているとのこと。お札の絵も次男が描いています。

その「べん」を用いて最近我が家では「マルシェ」が催されています。そこでは折り紙で作った商品が売られていたり、長女なんかはあやとりの技術を売ったりしています。

「べん」を媒介に様々な取り引きが行われるわけです。

次男が発行した「べん」によって小さな経済が回るようになったのです。

次男ヤバし。なぜ急に通貨を発行する側に回ったのか…まさに国家レベル。

さらにその中で彼は学んでいきます。

通貨を発行し過ぎると通貨の価値が下がること。

長男が「べん」を使わずに貯め込むと市場が回らなくなること。

何かを買ってもらうにはそのモノの価値を誰かが感じなきゃいけないこと。などなど。

家庭内の小さな経済でも人の世の仕組みと一緒。まあ関わる人数が大きくなればなるほど予測はつかなくなるわけですが。

子ども達も遊びを通じてそんな仕組みを徐々に身につけているようです。

そういえばうちでは子ども達のお小遣いシステムの他に、貯めたお小遣いに対する年利10%の利息がついたり、誕生日プレゼントは親戚クラファンでお金を集めさせるシステムです。

そんな感じだからお金を「貯める」「使う」「増やす」のバランスを自分の好みに調整するようになります。

兄弟でも全然そのバランスは違いますが、いずれにしてもそのスタンスに合った方法を試行錯誤しているようです。

うちの子達が大人になる頃には、彼らの祖父母の時代では当たり前だったような「雇われて働いて稼ぐ」をずっと続けていくのはかなり難しい時代になってくと思われます。(=日本経済の発展に期待をかけて一生を逃げ切ろうとするのはギャンブル。)

だからこそお金を「なんでも買える絶対的なモノ」ではなく「人の心理が反映され移ろう相対的なモノ」と捉えていくことで、時代時代に適応できるようになるのだと思います。

そんな点でも「べん」の発行とマルシェの開催はかなり本質を捉えているのではないかと思いました。

そんな意図は次男にはないと思いますが笑

それにしても「べん」ってネーミングはなんだ⁇

まさか…「便」なのか?「う◯こ」なのか?

ということでまた次便!快便!

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以