RSYブログ

東大生活物語 番外編

「刺激をもらった出会い」

2022/12/09

昨日、仕事に向かうために乗ってた京王井の頭線が駒場東大前の駅に止まった時、ふと少し前のスタジオレッスンで参加者の方から言われたことを思い出しました。

「先生、ブログの『東大生活物語』はどうなったんですか?」

そう、『東大生活物語』はあの伝説(?)の週一連載のブログ企画『東大受験物語』の続編。こちらも週一で書いていたのですが、いつ間にか自然消滅してしまった企画でした笑。

終わった理由?

もちろん書くのが面倒くさくなったからです笑。あとは何年も前の記憶がだんだん薄れてきたから。。

ただせっかくリクエストも出たので今回は番外編として一話だけ書こうと思います。

友達の少ない僕にできた友達の話(笑)。

それでは始まり始まり。

「彼女」と出会ったのは僕が東大に入学したばかりの頃。一番最初にとっていたドイツ語と言語学の授業が一緒だったのです。

その時のドイツ語の授業は数人(4人くらいだったかな…?)しか参加者がいなかったのですぐに話すようになったのを覚えています。ドイツ語のクラスでも言語学のクラスでも彼女は先生と積極的にコミュニケーションを取ったりしていて「エネルギーのある子だなぁ…」と思ったのを覚えています。

ロシアからやってきた彼女は母語ではないにも関わらず日本語が完璧。しかも喋るのがめちゃくちゃ速い。映画のあらすじを1分くらいで紹介できるんじゃないかと思うほどのスピードでした。そして話がおもしろい。

彼女は文科一類(後に法学部)所属ではありましたが、言語系の授業で一緒になることが多くテスト勉強をしたり、色んなことを話したりしました。

話しているとわかるのですが、めちゃくちゃ頭の回転が速く感情も豊か。うちの最初の子が生まれた時も2番目が生まれた時も一緒に喜んでくれたりしました。

そんなこんなで3年になり、彼女は法学部で本郷へ、僕は駒場キャンパス(←後期教養学部は駒場)に残っていたので会う機会は少なくなりました。でも家に来てうちの子ども達(当時は息子2人だけ)とも公園で思いっきり遊んでくれたりして本当にありがたかった。

そういえばうちの長男の名前が和製漢字だと教えてくれたのも彼女でした。僕は知らなかったこと。どんだけ日本語勉強したんだ。。IKKOさんばりに叫びたくなりました。

とにかく多才で、努力家で、それでいて人間味があって僕自身在学中に一番刺激をもらった人物。

そんな彼女の名はアリョーナ。

または「安涼奈」。

今では登録者数12万人を超える「安涼奈/Alyona」チャンネルを運営しています。「安涼奈の山登り」というチャンネルも同時に更新しています。もはやYouTubeにおいての僕の目標。

モデル、YouTube、山登り、そして今は再び東大大学院修士課程。修論を書いている最中だそうです。

相変わらずエネルギーに溢れています。でも見ていると刺激や元気をもらえる存在。

もはや僕も今日から「こきょーな」に改名しなければなりません。Koki Yogaチャンネルではなくこきょーなチャンネル。若干似てるかも笑。

そんなわけで彼女のYouTubeチャンネルを貼っておきますのでぜひチャンネル登録を↓

おもしろくて元気もらえる動画がたくさんありますよ。

「安涼奈 /Alyona」↓

「安涼奈の山登り」↓

僕もYouTubeがんばらないとね。

ということでまた次回!!

あと懐かしの「東大受験物語」の全リンクが載っているブログはこちら→https://www.rsy-yoga.com/contents_1200.html

東大生活物語 第十三話「シケタイ」

2020/12/11

今日も気持ちのいい天気でした。12月なのにやけに暖かいですね。来週から寒くなるそうですが。遅筋の少ない僕にとっては恐ろしい季節がやってきます。

今日はまた長男と次男をスイミングスクールに連れて行ったのですが、次男はプールに入っている45分ほどの間に4回くらいトイレに行きました。普段は膀胱の能力が高く、寝ている間も絶対におねしょなどしないタイプなのですが、ちょっと冷えるとすぐトイレに駆け込みます。その割に寒い日でも上着を着ずに半袖短パン。でもブルブル震えて唇を紫にしている。。めちゃくちゃです。

まあ親が親ですからね(笑)

さて今日は隔週連載に変更になった東大生活物語。悪しき慣習のお話です。

前回の話↓

東大には「シケタイ」というものが存在します。シケタイとは試験対策委員の略で、毎学期行われる試験を協力して乗り切るための伝統的(?)な制度です。公式の制度ではなくクラス単位で勝手にやっているだけなのですが伝統的に存在しています。

クラスに1人「シケ長」が任命され、クラス全員がそれぞれ何らかの授業のシケタイになります。例えば僕は語学が得意だったのでスペイン語のシケタイになりました。

シケタイは何をするかというと、その担当する授業をまじめに受けてノートを細かくとったりする。そして学期末の試験前にはその内容をまとめた試験対策プリント、通称「シケプリ」なるものを用意してその授業を受けているクラスのメンバーに配るのです。シケプリの出来がよければ単位を落とす確率も減ります。

まあ本来自分でちゃんと講義を聴いて自分で勉強しろという話ではあるのでシケタイ制度は賛否両論あるところです。シケプリがあるせいで勉強を怠ける学生がいることは確かです。ただルール内でコミュニティを作り工夫して協力するというのは個人的には悪くないかなと思います。

あとこういう制度があるのは東大の進学振り分け制度があるからかもしれません。1〜2年は全員教養学部所属で3年になったら自分の選んだ学部に進むわけです。ただ自分の希望の学部に進むにはそれに見合った成績が必要なのです。自分が取った科目の平均点(100点満点)が持ち点となります。なので単位を落とすような科目(50点以下)が1つでもあるようであれば自分の平均点がガクンと下がってしまうのです。(自分の行きたい学部が入りやすい所だったり人気のない所であればさほど気にする必要はありませんが。)

東大生全体の平均点はだいたい75点くらい(たぶん)。志望学部によっては85点くらいがラインになる場合もあります。(僕が所属していた文科三類から医学部に入るには90点以上必要でした。)

なので進学振り分け制度のない他大学よりも内部での競争は多少激しいのだと思います。その中でせめてクラスのメンバーで協力してウィンウィンな関係を築こうというわけです。まあ本当にトップを目指すにはシケプリだけに頼っていてもダメなので自分で猛勉強しなければいけないですけどね。

そんなこんなでスペイン語のシケタイになった僕ですが、結論から言うとシケプリは作り(れ)ませんでした。大学に入って気づいたのですが、僕はノートをとるのが恐ろしく下手でした。整理してまとめられないのです。大学に入るまで自分でも気づきませんでした。そういえば受験勉強もノートをきちんと使ったことがなかった。走り書きのメモのような使い方をしていました。向いてないのですね。

だからシケプリを作る代わりに試験前に時間をとって希望するメンバーには講義を行いました。こちらの方が得意だったし受ける方からしても口でコミュニケーションを取りながら勉強できるので理解は深まったと思います。(というか今思えば単にプリントを作るのが面倒だっただけかもしれません。)

僕自身1年の時にシケプリのお世話になったのが「情報」という必修科目。コンピューターネイティヴでない僕は苦手意識がある科目。数学の内容も入っていたので、東大入試の数学で8点しか取れなかった僕は情報で単位が取れるかどうか不安でした。ただこの科目もシケタイのおかげでなんとか平均点くらいはとることができました。

偉そうなことを言いながらなんだかんだシケプリのお世話になっていた僕。1〜2年の時は授業の合間に仕事(水泳のパーソナル)に抜け出したりとかなり忙しい日が続いていました。なので全てを自分1人でやろうとするとキャパオーバー。そう考えればシケプリ万歳。でも結局勉強するのは自分なので寝不足でした。

何よりも睡眠を優先している今の僕からしたらとんでもない生活をしていた頃の話でした。

To Be Continued...(隔週金曜日連載)

東大生活物語 第十二話「食堂×麻婆豆腐」

2020/11/27

昨日は調子に乗って後屈の練習をたくさんしたのでお尻が筋肉痛です。スコーピオンで足を頭に近づけようとすると過度なお尻の収縮が起こり必ず筋肉痛になります。

でも朝に時間をたっぷりかけて後屈をやった日は1日中集中力が持続します。すごい効果。全国の受験生に教えてあげたい。

そのうちYouTubeに「これで合格!受験勉強を超はかどらせる後屈のコツ!」という動画でもアップしようかなと思います(笑)けっこう需要はあると思いますけどね。

さて、今日は先週はお休みした東大生活物語です。

前回の話はこちら↓

東大駒場キャンパスには2つの食堂があります。正門を入って右手側、図書館のすぐ横の建物の1階と2階に入っています。

お弁当を持って行くこともほとんどなかったので昼食は大抵この食堂で済ませていました。ただ昼休み(2限と3限の間)が50分しかなかったのでかなり慌ただしい食事になることも多かったのです。

というのも1年生だけでも約3000人います。2年生もだいたい同じ数います。みんながみんな食堂に来るわけではないけど完全にキャパオーバーです。少しでも2限の終わる時間が遅れると食堂にはすでに長蛇の列ができていて席も埋まっています。

逆に2限が20分前くらいに終わった時はラッキー、席はまだほとんど空いています。まあ2限(10:25~12:10)や3限(13:00~14:45)が空きコマ(授業が入ってない状態)の時もけっこうあったので、そういう時は昼休みの時間は外して食堂に行っていました。

メニューはといえば、ラーメンやうどんなどの麺類、カレーライスやカツ丼などのご飯もの、あとは照り焼きチキン定食などの定食類が満遍なくありました。グラム売りのサラダバーも設置してあり、ミニトマトやカボチャサラダなどがありよく利用していました。アイスのグラム売りコーナーもありました。

その中で未だに自分の中で未解決なメニューが1つあります。

それはサイドメニューの小鉢コーナーに置いてあった麻婆豆腐。

これ、辛すぎるのです。

脳細胞が全部死滅するかと思うくらい辛い。。

確かに僕は辛いものが特別得意というわけではないです。しかしながらだいたいの辛いものも「辛い」と言いながら食べられるレベルです。辛さに対する感受性は普通くらいだと思います。

その麻婆豆腐は1口食べるごとに1杯の水が必要で、大した量も入ってないのに食べるのにめちゃくちゃ時間がかかるのです。顔も汗まみれになります。

入ってる唐辛子フレークの量が半端じゃないのです。小鉢にスプーン何杯分入れてるのか?という感じ。

たまたま分量を間違えてしまったのかな?と思ってまた食べてみてもやっぱりそれくらいの量が入っているのです。

(こんな辛いもの、もう絶対食べない。痛みだけで味もしないし。)

なぜレギュラーメニューとして置いてあるのでしょうか。全然わかりません。どうしても需要があるようには思えない。不思議です。

その疑問を解消しようと思ってまた試してみる。ただ辛い。今回が最後。全然存在意義がわからない。なんで置いてある?みんな絶対食べないでしょ。何か秘密があるはず。もう一回だけ食べてみるか。。

・・・ん?

・・・もしかして、

僕のような人間がいるから需要が永遠に生まれるのか...?!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大生活物語 「うっかり休載」

2020/11/20

11月とは思えないほどの天気です。半袖でもいいくらい。暖かくなると色々な人が現われるようで、幼稚園の帰りに寄った公園には背中に「滅」の文字の入ったボンタンを着た子供が滑り台で遊んでいました。鬼殺隊の完全再現です。

さてさて、そんな暖かさで頭がボーっとしてしまったのか、今日が金曜だということを忘れて東大生活物語を書くのも忘れてしまいました。いや、誰かに今日だけは書くな、という催眠をかけられたのかもしれません。

ということで今週は休載です(笑)

そういえば今日スタジオに来た方がYouTubeのチャンネル登録の仕方がわからないと言っていました。PCで観るか、スマホアプリなのかなどでもやり方が違うんですよね^^;一応下にチャンネル登録の仕方を載せておきます。

1.Youtubeを開いて検索窓に「Koki Yoga」と入力する。

2.検索結果に僕が投稿した何本かの動画が出るのでどれかを適当に再生する。

3.再生されている画面の少し下(たぶん右下辺り)に「チャンネル登録」ボタン(赤いバナー表示か赤文字)があるのでそれをクリックする。

これで登録終了です。もし「チャンネル登録」ボタンがわからなければ再生されている動画内の右下辺りにRSYのロゴが表示されているのでそこをクリックします。(一部のスマホなどでは表示されないようです。)他にも動画の最後に僕がティティバーサナをとっている丸い写真が現れるのでそれをクリックしても登録できます。

僕もまだいまいちシステムがわかってないのですが、とりあえず上記の方法で登録ボタンまで辿り着けると思います。

以上YouTube宣伝物語でした。

東大生活物語 第十一話「催眠術×忘却術」

2020/11/13

今日は穏やかな天気ですね。こんな日が続くといいなと思いますがそうもいかない。昨日喫茶店で作業をしている時はずっとクリスマスソングが鳴り響いていました。どんどん冬は深まるのです。ハロウィーン、クリスマス、大晦日と色々な文化のイベントが続く日本。なかなか器用な国ですね。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

さて、今日は金曜日。東大生活物語の日です。今回の話は前回の続きで催眠術の授業に関してです。催眠術のクラスなんていうとホグワーツにでもありそうですが、それは決して魔法ではありません。結局は脳の悪戯、もしくは潜在能力なのです。まあ僕からしたら人間の脳の力も魔法みたいなものですが。

みなさんも機会があれば催眠術を体験してみてくださいね。(悪徳催眠術師ではない所で)

前回の話↓

催眠術師の合図で握りしめた手が開かなくなってしまった僕はとても驚いていました。それは金縛りに似たような感覚でいくら力を入れても動かないのです。焦って左を見ると隣に座っていた子の手は開いていました。まさか、自分だけ?と思い右隣を見てみるとそこに座っていた子の手は握りしめられたままもがいていました。

よくよく周りを観察してみるとだいたい半分くらいにこの催眠術が効いていたようです。自分だけでなくて少し安心しました。

そしてさらに催眠術の誘導は進んでいきました。今度はその握りしめた手側の肘をまっすぐに伸ばして自分の腕が硬い木の枝になったことをイメージしてほしいというのです。僕はその通りにイメージをしました。そしてカウント、、

「3、2、1、0!パチンッ!もうその肘は曲がりません。」

(いくらなんでも肘は曲が・・・)

(らない・・・!!!!)

何と今度は自分の肘が曲がらなくなってしまいました。いくら力を入れて肘を曲げようとしてもどうしても曲がらないのです。前腕に血管が浮くくらい力が入っているのですが1ミリも動かない。。

そして右隣を見てみると、さっき手が開いていなかった男が鼻息をフーフー言わせながら曲がらない肘と格闘していました。

(やっぱり最初のにかかってた人はかかるんだ。。)

催眠術実演前に聞いた話によると一度簡単な催眠術にかかるとその後は他の催眠術にもかかりやすくなるそうなのです。逆に最初のにかからなかった人は肘を自分の意思で簡単に曲げていました。

そして再び僕は自分の肘に意識を向けて何が起こっているのかをよく観察してみました。すると少しおもしろいことがわかりました。

どうやら使っている筋肉が違うようなのです。肘関節を曲げる主力筋は上腕二頭筋ですが、どうも他の筋肉に力が入っていて二頭筋がうまく働いていないようなのです。自分の表層的な意識の指令が伝わらず、自ら誤った命令を筋肉に発している様でした。

まさになかやまきんに君の「おい俺の筋肉!おい俺の筋肉!やるの?やらないの?どっちなんだい!やーーーらない!!」といった具合です。(違うか。)

とにかくその後試された数種類の催眠術に僕はもれなく引っかかってしまいました。

しかし唯一かからなかった催眠術がありました。それは「口の中に氷砂糖を舐めてるかのような甘い味がしてくる」というもの。この催眠術には会場のほんの一部の生徒しかかかっていませんでした。おもしろいですね。

そして一連の催眠術が終わった後は会場の10名ほどの生徒がステージ上に上げられてもっと強力な催眠術にかけられていました。その中には入学時の自己紹介で大ウケをとった女の子、Mの姿もありました(東大生活物語 第三話「物理的」)。

ステージ上では端から見ればヤラセだろ、と思われるような催眠術に学生達が次々とかけられていました。イスから立ち上がれなくなったり、強過ぎる暖房の前にいるように暑さを感じたり、逆に寒さで震えたり。。

さらにおもしろかったのは特定の数字が頭から消えるという催眠。例えば「4」という数字が頭から消えてしまった学生は1から10までの数を数えさせられた時に「1、2、3、5、6、7、8、9、10」と「4」を飛ばして数えていました。そして東大生なのに「10−6=」の問題に答えられずに黙ってしまいました。

催眠術恐るべし。。犯罪なんかに使われたらヤバ過ぎる・・・

そんなこんなで衝撃的な催眠術(心理学)の授業は終わりました。この授業で学んだのは催眠術にかかる人はめちゃくちゃかかるし、かからない人は全くかからないということ。

それからというもの「イッテQ!」なんかでタレントが催眠術にかけられる度に僕は深く頷いています。全くかからないタレントがいるのも頷けます。

さて、僕はその後YouTubeにアップされている音声とグルグル回る画像のみの催眠術動画を観てみたところ瞼が開かなくなり非常に焦りました(笑)

東大生活物語 第十話「心理学×催眠術」

2020/11/06

こんにちは。ブルーライトこうきです。いかがお過ごしでしょうか?

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

突然ですが、みなさんは催眠術にかかったことがありますか?質問してみたもののおそらくほとんどの人が経験がないことでしょう。なかなか催眠術師なんて身近にいないですからね。

そして「催眠術=怪しい」というイメージを多くの人が持っているのではないでしょうか。テレビに出ている催眠術師を見るといかにも怪しい格好で大袈裟なことをしています。エンターテイメントとしては面白いけど「ホントかよ?」といった感じ。全部ヤラセじゃん、と思うくらいです。

しかしながら僕は大学一年の時に唐突に催眠術を体験することになりました。今日はそんなお話です。

前回の話はこちら↓

大学一年の最初の学期に僕は心理学の授業をとっていました。単位取得に必要というのもありますが単純に興味のある分野でした。人の心のメカニズムは思ったより単純で、そして思ったより複雑で面白いのです。

その心理学の授業はけっこう人気があり受講者数も多かったので900番講堂という広い講堂を使って行われました。MAXで400人くらいは入れるんじゃないでしょうか。そんな場所でおそらく200人ほどがその授業を受けていました。

授業の内容自体は心理学初学者向けに基本的な内容を広く浅く触れていくような感じです。心理学未経験だった僕にとってもちょうどいいレベルでした。

そしてその心理学の最後の授業の日に思わぬことが起きました。心理学の先生(女性)がこんなことを言うのです。

「今日の授業はみなさんに催眠術を受けてもらいます。」

そして、舞台の奥からは一人の男性が登場しました。すらっとした体型で紺色のジャケットを着ていました。その男性が催眠術をかけることができるというのです。なんだかテレビで見たキャラの濃い催眠術師と異なり爽やかな印象でした。

最初にその催眠術師は催眠のメカニズムについての説明を始めました。授業ではあるのでまずはしっかりと説明が入ります。その話によると催眠がかかるかどうかの要因は受け手側の脳にあるようです。催眠は別に魔法でもなんでもないので受け手の脳が自ら特殊な状況を作り出すとのこと。しかしその際には催眠術師の権威性が高ければ高いほど受け手の脳は催眠状態に入りやすくなるというのです。だからその方は夏にも関わらずTシャツ一枚ではなくてジャケットを羽織っているとのことでした。

医者の権威性を前面に出す白衣と一緒です。なのでテレビに出ている催眠術師の「いかにも」という格好は催眠術を強化する作用があるのでしょう。受け手側がその人物を催眠術師だと認めて受け入れることが大事なのです。つまり権威性を自分に持たせ話術が巧みであれば僕でも明日から催眠術師になることが可能ということでした。(そう簡単にはいきそうにないですが。)

さて、そんな説明の後、催眠術の実演が始まりました。なんとこの広い講堂にいる200人全員に催眠術をかけるというのです。

(誰かが舞台に上がって1対1でかけるんじゃないのか。。)

その場にいる学生全員に向かって催眠誘導が始まりました。言葉だけで僕達に動きを指示します。腕を肩の高さに上げて指を一本一本握らせてゲンコツを作らせます。そして、

催眠術師「この3カウント数えるとその握りしめた手が開かなくなります。」

(いやいや、手はいつでも自分の意志で開くでしょ。)

そしてカウント。

「3、2、1、0!」

パチンと指が弾かれる音。

(ん、あれ...手が...)

(...?!全く動かない...!!)

なんと僕の手が自分の意志では全く動かなくなってしまったのです...!

OH MY HAND!!

・・・長くなりそうなので次回に続きます(笑)

東大生活物語 第九話「石井先生」

2020/10/30

昨日仕事に行く電車の中でメールのチェックをしていたら東大の教務課からのメールが入っていました。pdfファイル付きです。「あれ、なんだろうな?」と思って開いてみると以下のことが書いてありました。

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

新型コロナウイルス感染症に関連した学籍等の特別措置について

下記の通り、特例が実施されますのでお知らせいたします。

2020年4月1日〜2021年3月31日の休学は、特別な理由で休学期間に含まないこととする。

一瞬「...??」となりましたが、なんだか今年は休学扱いにならないそうなのです...!今年4月に復学する予定だったのですが、コロナで仕事が急になくなってしまい4月1日に急遽休学に変更していたのでした。それが今回の特例で休学扱いにならなくなったそうです。ありがたい話。大学は4年までしか休学できないので今年が休学扱いになっていたままだったらあと一年しか余裕がありませんでした。

今年はコロナで通学できなくなった大学生が少なからずいるのでしょうね。そんな方達にもこの特例は良いチャンスになると思います。(来年以降もコロナがどういう形になるのかわかりませんが。)

それにしてもヨーロッパの第二波はものすごい勢いですね。ドイツに行っている友達も差し迫っている感があると言っていました。油断できない状況ですね。

それでは金曜恒例のコーナーです。

前回の話↓

東大に入ってから受けてみたいなと思う授業が一つありました。というか授業を受けてみたい先生が東大にいたのです。

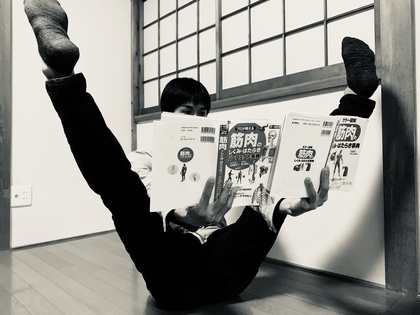

それが石井直方先生。

東京大学大学院総合文化研究科の教授です。

なぜ石井先生の授業を受けてみたかったかというと、先生が筋肉研究の権威だったからです。ご自身が東京大学出身で在学中からボディビルに励み、日本選手権で優勝したり世界選手権で3位に入ったりした経歴のある方です。

つまり自分で自分の筋肉を育みながら筋肉の研究をしていたのです。すごいですね。「石井直方(いしいなおかた)」で検索するとボディビル時代の写真も出てきますよ。(そして余談ですが伝説のボディビルダーのマッスル北村さんも東大に在籍していました。)

さて、僕がその石井先生の筋肉の授業を受けた時、先生は60歳を超えていました。身体は現役でトレーニングをしている時より小さくはなっていますが、背中周りの筋肉の盛り上がりはシャツの上からでも確認できます。授業を進めている間ずっと笑顔で話し方も穏やかな雰囲気。筋肉の働きをミクロのレベルで分析していくというマニアックな内容だったので受講者はそんなに多くなかったですが楽しい授業でした。

完全に理系の授業でしたが筋肉の働きは仕事にも関わるところなのでしっかり勉強し無事に試験もパスできました。

東大に入ると決まるずっと前から石井先生の本は3冊くらい持っていましたが、まさか自分が大学でその人の授業を受けることになるとは少し前まで全く想像もしていませんでした。人生わからないものですね。

そして僕は石井先生にずっと言いたいことがあったのです。話すチャンスはありましたがなかなか授業中には切り出せずにいました。

そして最後の授業が終わった後に話す機会があったので僕は勇気を出しました。石井先生の著書をリュックから出してこう言いました。

「あの、、この本にサインをいただけますでしょうか?」

東大生活物語 第八話「意地のスポーツテスト」

2020/10/23

こんにちは。一昨日スタジオに言ったらハロウィーンの飾り付けがしてありました。去年のハロウィーン当日は渋谷にいましたがものすごい警察官の数でした。一昨年が荒れましたからね。あれからもう一年。今年はまったく状況が違います。渋谷区長が「ハロウィーンは渋谷に来ないで」と会見をしたそうですね。毎回ものすごい人出ですから仕方ないですよね。

そういえば大学に入ってから一度クラスのメンバーでハロウィーンパーティーをしました。僕はそれまで仮装をしたことがなかったのでどうしようと思い、何を血迷ったか弟から高校時代の学ラン借りてパーティーに向かいました。高校生のコスプレって何なんでしょうね...?

今年は「鬼滅の刃」のコスプレをする人は多いでしょうね。息子の幼稚園にすら何か細長い物をくわえた禰豆子で溢れています。意外と竹が手に入らないのでしょう。手に入っても幼稚園児の口のサイズに合わないことがほとんどでしょう。

そんなことはさておき今日も東大生活物語始まります!

前回の話↓

東大の一年の時の必修科目には体育がありました。体育大学ではない大学に体育のイメージはなかったので少し意外でした。でも身体を動かすことは好きなので体育の時間は好きでした。105分授業でずっと座っていることが多かったので身体を動かせる時間は良いリフレッシュになったのです。

そして入学してから割とすぐにスポーツテスト(体力測定)がありました。体育の時間を使って前屈やジャンプ力の測定を測定したり、反復横跳びの回数を記録したりするのです。

当然僕は張り切っていました。

仮にも水泳インストラクター。そこらの10代の若者に負けるわけにはいかないと思っていたのです。

そんな想いを胸に28歳学部生は頑張りました。だいたいの種目で平均よりだいぶ上の良いスコアをとれていました。

そして最後の腕立て伏せ測定。回数を競...ではなくて測定する種目です。

ルールはというと、

・「ピッ、ピッ」と規則的になるタイマーの音に合わせて腕立てをする。

・肘はしっかり90度くらいまで曲げなくてはいけない。

・タイマーの音に対して動きが遅れてしまったり姿勢が崩れてしまったら終了。

けっこう厳しいルールです。当時は今みたいにバリバリ自重で鍛えていたわけでもないので自分がどれくらい腕立てができるかわかりませんでした。それでも65回を目指しました。なぜかと言うと65回以上できれば一番上のスコアがつきその時点で終了だと定められていたからです。

(65回...かなりきつそうだけど気合いでなんとかできるんじゃないかな。。)

漠然とそんなことを考えながら腕立てスタート。50人ほどが一斉に開始します。生徒同士でペアを組んでもう一人が姿勢などをチェックします。

始めてみるとタイマーの「ピッ、ピッ」が意外と速いのです。かなり注意してテンポを保たないとすぐに遅れてしまいそうです。

すぐに10回が過ぎましたが、もうすでになかなかきつい。チャトランガに苦労している人はわかるかもしれませんが腕立てって少ない回数でも辛いんですよね。案の定10回前後からリタイアする人がけっこう出てきました。

そして20回。もうかなり人が減っています。

そして30回。このあたりで僕の胸も限界に近づいてきました。筋肉の収縮速度が追いついていきません。でもまだ精神力で頑張れそう。

そして40回。もう胸と腕と肩がパンパンです。しかしまだ数人残っています。ここでくじける訳にはいきません。

そして50回。周りを気にする余裕はありませんでしたがほぼ人が残っていないようです。でも65回まであと15回。周りのクラスメイトも「こうきさん、がんばれ」と応援してくれています。なんとかそこまで。。

しかし59回目。身体が地面に崩れ落ちました。もうどんなに頑張ろうとしても身体は動きません。

(65回はいかなかったけどかなり健闘したな。)

と思いながら顔を上げるとなんとまだ続けてるやつが一人いました。そして一番上のレベルの65回までやりきっていました。

それは同じクラスの男の子、Kでした。Kは僕と同じで競泳経験者。しかも語学が得意で7カ国語くらいを同時に勉強している秀才でした。実はこのKは後々僕の所属していた競泳マスターズチームにも入ることになります。なんだかかなり縁のある子だったのです。

そしてその当時は想像すらできませんでしたが、去年生まれた僕の長女にはなんとKの名前をそのままつけました。(男の子にも女の子にも使えそうな名前でした。)

さて、そのKはクラスで1、2位を争うほど頭も良くて身体能力も高かったのですが少しズレてるところもありました。彼はその年のハロウィーンにメイド服で女装をしてマーク下で2時間も突っ立ってたそうです。女装はいいとしてなんで誰も誘わなかったのか...?

彼曰く「マーク下にいれば東大生の知り合いに誰か会えると思った」そうです。結局誰にも会わなかったそう。。そこで撮った自撮り写真を後々僕に送ってくれました。

なかなかみんなクセがつよい...!!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大生活物語 第七話「パラレルワールドアホストーリー」

2020/10/16

今日は長男が近くのスイミングスクールの体験に行きました。プールサイドに着いた時にはドキドキし過ぎて泣いていましたが、その後は楽しく泳げたようです。一安心。11月からは毎週通うことになります。

さて今日は金曜恒例東大生活物語。物語というか細切れのエピソードになっていますが、まあ自由にやっていこうと思います。もう五年も前のことだと思うとぞっとしますね。当時20代だったのがもうすぐ30代も中盤。人生とは一瞬ですね。まあ全力で生きていこうと思います。

前回の話はこちら↓

東大には年2回学園祭があります。そのうちの一つが五月中旬に本郷キャンパスで行われる五月祭です。入学して割とすぐ行われるイベントです。

サークル毎に店を出したり、ステージ上でパフォーマンスを行ったりするのですが、一年生は全クラスがそれぞれ出店します。入学してから1ヶ月もしないうちから準備を始めるのです。

そんな五月祭準備中の出来事でした。本番の直前出店用のテントを組み立てるというので、本郷キャンパスにクラスの一部のメンバーが集まることになりました。集合場所は赤門前。一年生が通うのは駒場キャンパスなので本郷は滅多に行くことがない慣れない場所でした。だからわかりやすく赤門前集合。

僕は集合時間の少し前に着いたので赤門前でのんびりクラスメイトを待っていました。6〜7人が集まるはずでしたがまだ誰も来ていない様子。「早く着き過ぎたな...」と思いふと横の方に目を向けると5メートルくらい離れた所に同じクラスの女の子のMがいました。

このM、以前書いたテント列(第二話「テント列タイムアタック」)を25分で通過した強者の女の子でした。名字の五十音順が僕と近く、スペイン語の授業でもすぐ近くに座っていたりしていたのでけっこうコミュニケーションを取っている子でした。

そんなMが赤門の前に立っているのを見て、「なんだ、もう着いてたのか。」と思いながら彼女の方に近づいていきました。そして彼女に、

「みんなまだ来ないね。」

と声をかけるとなんだかぽかんとして曖昧に頷いています。一瞬「あれ?なんだこの反応は?」と思いましたが、かまわず五月祭準備のことについてなど話し続けました。でも相変わらず彼女は曖昧な反応をしています。

まるで初めて会ったかのように。。

(あれ、授業中もけっこう話してたのに顔忘れられちゃったのかな...?)

まあまだ入学して一ヶ月半、みんながみんなクラスメイトの顔と名前を覚えているわけでもないしお互い話したこともない人同士も多々います。ただ僕は28歳学生という割と珍しめの生き物だったので周りの人は自分のことを覚えてくれていると思っていました。

(相手が自分のことを覚えてくれている、なんてのはともかく傲慢な考えだったんだ。。)

など若干気持ちが折れかけているところに後ろから声をかけられました。

「こうきさん」

振り返るとクラスメイトのGという男の子でした。少し前に赤門前に着いていたようです。そして彼は僕にこう言いました。

「こうきさん、それMじゃないっすよ。」

(え..?)

(Mじゃない...?どういうこと...?)

(スペイン語で隣にいるMじゃん。。)

混乱しました。Mと話していたのに、彼女はMじゃないという。よくわかりません。そしてGは続けました。

「それMの双子のYっすよ。」

(ふ、ふたご...?)

そう、聞いてみるとMには双子の姉妹のYがいたのです。しかもすぐ隣の文三八組(僕は文三七組)。なんと双子で東大受験して二人とも合格したのです。言われてみればそこに立っていたMと瓜二つのYは服装や髪型の感じが少しMとは違います。

(まさか双子がいたなんて...!)

急に初対面のYにひたすら話しかけていた自分が恥ずかしくなりました。でもおそらくYも今までの人生でMに間違えられたことがたくさんあったのでしょう。たぶん間違えられてると気づいていたのでしょうが落ち着いていました。間違えてしまってごめんなさい。

その後だいぶ遅れて本物のMが到着しましたが、二人とも本当にそっくり。でもよくよく話してみると性格はだいぶ違います。でもやっぱりそっくり。

さて、それ以来キャンパス内で二人の内のどちらかとすれ違う時、毎回「どっちだ?!」と瞬時に判断して的確な対応を取る、そんなトレーニングが続きました。

おかげさまで観察力と判断の瞬発力がつき今の仕事に活かせています(笑)

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

東大生活物語 第六話「浦島太郎と若者言葉」

2020/10/09

昨日、今日と急に冷え込みましたね。オンラインレッスンの際にも出だしは上着を着たままでした。身体を動かすと内側から温まってきますけどね。

こんな雨ですし本でも読んで過ごしたい気分ですが、最近オーディオブックにひどくはまってしまって逆に紙の本を読むハードルが上がってきてしまいました。読み聞かせしてくれるのってめちゃくちゃ楽。人間は怠けやすい生き物だなと感じます。でもぼちぼち図書館で借りてきた本の期限も迫っているので一気読まなきゃなと思います。ちなみに本を読むときは部屋で歩きながら読んでます。座って読むより集中力が保てるのでオススメですよ。

さて、もう1週間が経ちました。金曜日、東大の話です。そういえば昨日のなんでも相談室で「オンラインを始めてから1週間がめっちゃはやくなりました。」と言っている方がいました。確かに定期的な予定が入ると時間は短く感じるものなのだと思います。あとは楽しい時間ほど速い。オンラインが楽しいなら何よりです。そういえば僕もオンライン始めてから特に時の流れが速いように感じます。

前回の話はこちら↓

東大最初の数週間を終え、クラスのメンバーとも話したりLINEすることが多くなると最初はなかなか気づかなかったことにも気づくようになってきました。

僕と現役新入生はちょうど10歳離れているのですが、どうも彼らが話す(書く)言葉の中に理解できない単語が混ざっているのです。うちのクラスは関東以外の出身の子も多いので最初は「方言かな?」などと思っていました。しかしよくよく聞いてみると東京出身の子も同じような言葉をしゃべっています。

(まさか若者言葉か...?)

例えば、頻繁に使われるのが、

とりま。

こんな感じの会話です。

「昼どうする?」

「とりま、食堂行ってみるか。」

みたいな感じ。まあ文脈からなんとなく意味は判断できましたが、念のために同級生に「『とりま』ってどんな意味なの?」と聞いてみると、

「こうきさん、『とりま』っていうのは『とりあえず、まあ』の略っすよ。」

と返ってきました。とりま、予想通りの答えでしたが、なかなか僕が自然に使いこなすのは、とりま、難しそうでした。それでも挑戦してみようと思い、とりま、『とりま』を使ってみたのですが、なんというか、とりま、うまくいかなかったんですね。とりま、口から言葉が浮いてしまったというか、とりま、慣れない言葉は使わない方がいいと、とりま、わかりました。

なんだか浦島太郎にでもなった気分でしたが、僕達が小中学生の頃も若者言葉があったなあなんて思い出していました。懐かしの「チョベリバ」「チョベリグ」「MK5」「アウトオブ眼中」etc...死語です。。今の子はどれくらい知っているのだろうか。。

他にも、

それな。

この言葉はしゃべり言葉でもLINEでも頻出でした。特にひねりのある言葉でもなく相手の言葉に対し共感を示すような場面に使います。「確かに」という言葉に似ているのかと思いますが、とにかくみんな使っているのです。でも僕はなぜだか「それな」は一回も使うことが出来ませんでした。「とりま」の失敗に、とりま、ビビってしまったのかもしれません。それな。

そして最後まで意味がわかるようでわからなかったのが、

ブッチする。

例えば、

「今日も経済の講義ブッチしちゃったよ。単位落とすかもww」

という具合に使います。僕は文脈から「サボる」という意味を想像していましたが、

「あいつ、一昨日の渋谷ブッチしやがった。」

など「約束をやぶる」という意味でも使われます。さらにこんなコンビネーションもありました。

「昨日夜更かしして一限寝ブッチしちゃった。」

寝坊してサボってしまった、という意味ですね。この「ブッチ」に関しても僕は一度も使うことができませんでした。とりま、ハードルが高かったのです。

さて、総合すると僕が大学一年の時の若者の会話はこんな感じです↓

A「今回の法の試験マジ詰んだわ..,」

B「それな。」

A「あの内容マジ無理ゲーだって,,,」

B「それな。」

A「それに俺寝ブッチし過ぎて平常点もオワタ...」

B「それな。」

A「ワンチャンあるかなと思ったんだけど...」

B「それな。」

A「結局単位落としてメンブレ...」

B「それな。」

A「それにこの前付き合い始めた彼女に秒でフラレて結局クリぼっち...」

B「それな。とりま乙。渋谷でタピろうか。」

同級生たちよ、若者言葉を教えてくれてあざまる水産...!!

To Be Continued...(毎週金曜日連載)

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以