RSYブログ

新習慣

2025/04/15

我が家では4月に入ってから始めた新習慣があります。

それは家族ランニング。

近くにある川沿いの桜並木を走るのです。

なぜ始めたのか理由はいくつかあります。

・一番下の子(幼稚園年長)の体力がついてきて走るのが好きになってきた

・ただでさえ衰えていた僕の心肺機能がさらに衰えてきた

・長男と次男の体力が有り余っている

・妻の体重が落ちなくなってきた

などなど。

手っ取り早く全てを解決できるのが20〜40分くらいのランニング。時速9〜10kmくらいのペースなので、僕にとってはジョギング、子ども達にとってはランニングくらいの強度でしょうか。

いずれにしても毛細血管の増加&弾力性アップ、エネルギー産生向上ミトコンドリア増加&機能アップ、脳内神経伝達物質のバランスよい分泌などに効果があり、心身の元気にだいぶ効果がありそうです。心拍数を上げて走った後はタフな頭脳労働もポジティブにこなせます。

あとは何よりみんなで走るので楽しい。桜が残ってる今の季節なんかは最高です。

ただひとつ困ったのは、小一の次男の泣き癖。流れとしてはこんな感じ↓

・走り出しの序盤は身体が立ち上がってないので横っ腹が痛くなる

↓

・唇を噛み締めて啜り泣きはじめる

↓

・泣くのでさらに苦しくなって泣く

↓

・悪循環

↓

・中盤から後半のランナーズハイ状態に入ってくると元気になる

↓

・終盤で逆に加速して父親を置き去りにする

こんなパターンなのです。

結局最後調子上がるんだから泣かなければいいのに...終盤は僕よりペース全然速いし...

まあ最近は慣れてきたので終始楽しく走れるようになってきましたが。

そしてもう一つ弊害といえば、、

全員の軽い運動によって全員の食欲が上がってしまい食費がかさむ...!!

さらにこの前ブログに書いたフードドライヤーの導入で乾燥させたいもの(芋、果物、牛肉、鮭、いかetc.)が増え食費がかさむ...!!

運動も乾燥も健康にはいいけど懐には痛いね...!!

仕事頑張らなきゃ。。

ということでまた次回!!

役職決め

2025/04/06

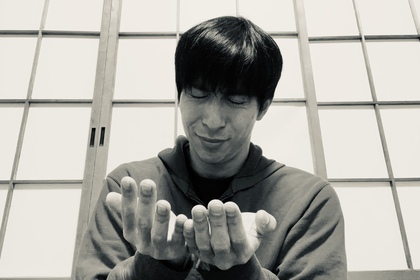

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以外のメンバーで。

議題は「各々の役職について」だったのらしいのですが、結果は…

妻:司令塔

長男:親分

次男:師匠

長女:リーダー

とのこと。。

主張強っ…!!

全員主張強っ…!!!

集団として絶対機能しない!!

まさか…

恐る恐る聞いてみました。

「お、おとうちゃんの役職は…⁇」

長女が答えます。

「ざつよう!!」

やっぱりね…

世の中はどこかで帳尻を合わせるのです。

ということで僕は「雑用王」を目指したいと思います。

やっぱり目指すはトップ。

ということでまた次回!!

人生何周目?

2025/01/08

冬休みが明け、今日から息子たちの小学校が始まったわけですが、昨日の夕飯の食卓では「休み明けの学校や会社」がいかに憂鬱かという話が出ていました。

その中で僕が「サザエさん症候群」(日曜日の夜に翌日の学校や仕事への不安やストレスから憂うつな気分になる現象)という言葉があるんだよということを息子達に伝えた時の会話なのですが...

僕「日曜夜になると次の日の仕事がイヤになっちゃってドキドキしたり夜眠れなくなっちゃう人もたくさんいるんだよ。」

次男(小1)「ああ、眠れなくなっちゃうと次の日に寝坊してさらに社長に怒られちゃうんだよね。そういう人もたくさんいたよ。」

・・・?!!

たくさんいたってどういうことだ?!

小学1年にして世の中の何を見てきたっていうんだ...?!

なぜ「ストレス→不眠→寝坊→叱責→ストレス」の悪循環のことも知っている...?

人生何周目なのだろうか?まさか昨日のブログで書いたようなタイムリープ的人生を地で行くヤツなのか...?

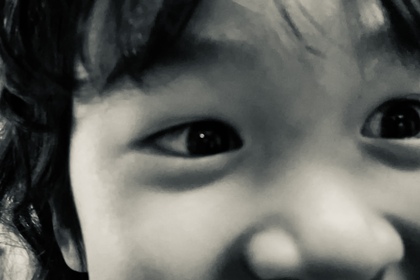

ちょいちょい驚愕の発言をする次男。

今日も絶好調におかしな格好をしています。(写真)

そんな感じで我が家は今日も通常運転。

みなさんは「サザエさん症候群」大丈夫ですか??

なるべく心地よく過ごせてるといいです。

ということでまた次回!!

夏の思い出

2024/08/28

先日の日曜日は親子で地域の水泳大会に出場してきました。

以前のブログに書いたように長男(小3)と次男(小1)と共にエントリー。僕自身は50m平泳ぎ1本に絞って大会記録を狙いにいくプランでした。

が結果...

優勝はしたものの大会記録には及ばず。。なんとも言えない結果に笑。

まあ久々のレースで楽しかったですが、なかなかのタイムの衰えでした笑。

そして嬉しかったのは...

次男も25m平泳ぎでメダルをとれたこと!うちの子は競泳はやっていないので右も左もわからないような状態でしたが、無事やり遂げて銅メダル。

しかしながら...彼はレース中呼吸する度に隣のコースの人を見ていました。ちゃんと前を見て泳いでいればもう少し速く泳げただろうに笑。

あ、それと実はあと1種目直前に出ることが決まった種目がありまして。それは200mメドレーリレー。娘が通っている幼稚園の父会のメンバーが10人ほど大会に参加していまして、僕もリレーに誘ってもらったのでメドレーリレーの3泳(バタフライ)に出させてもらいました。

現役の時は背泳ぎ専門だったのでリレーに出る時も常に1泳。1番手って結局個人種目と変わらないし緊張するんですよね。だから今回の3泳は気楽で楽しかったです。バタフライもスピード感があるから面白いですしね。

そんな感じで初の親子イベントとしての水泳大会。

良い夏の思い出ができました。

そしてもう...夏は終わり。このブログも今森山直太朗の「夏の終わり」を聴きながら書いています。

みなさんもそれぞれの夏の終わりを悔いのないようにお過ごしくださいね!

ではまた次回!!台風に気をつけて!

息子とお出かけ

2024/06/11

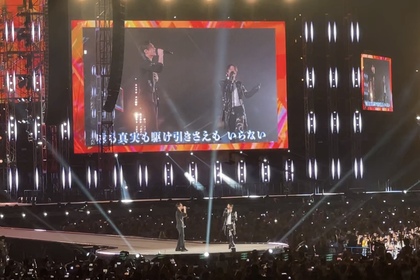

一昨日6月9日。つまりロックの日は長男(8歳)とともに出かけてきました。

ロックバンドGLAYの30周年ライブへ。場所はベルーナドーム(西武球場)。5年ほど前のブログにも登場したフリスビーをキャッチできた奇跡の会場です笑。

さて、まずは感慨深い。10代の頃から行っていたGLAYのライブに息子と行けるようになるとは感慨深い。

そして今回は中学生の頃にDVDに穴があくほど見ていた1999年幕張20万人ライブのリバイバルがテーマ。

セットリストがそっくりそのまま99年のものでした。懐かしい曲の数々。

そしてアンコールでゲスト登場。この部分だけ99年の選曲ではなく、最近リリースされた曲だったのですが、その曲をTERUと一緒に歌っているENHYPENというグループのJAYさんが来てくれました。

初めてみた韓国アイドル。確かにかっこいい。というか99年の時に生まれていなかったというのだから若い…笑

ところで今回のライブではゲスト登場の部分だけスマホでの撮影OKでした。(今回の写真)

さて、もう一つ面白かったのは隣でライブを楽しんでいた息子。一生懸命曲のリズムに合わせて手を振ろうとしているのですが、全くリズムが合わない笑。本人も難しいとわかっているのか、周りの人を見ながら懸命にリズムを取ろうとしているのですが、最初から最後までズレっぱなしでした。

逆立ちはパッとできたりなのですが、意外な弱点があって面白かったです。

そんなこんなで30周年ライブも終了。楽しい日になりました。今年来年あたりはライブ数も多いのでまた行こうと思います。

ではまた次回!!

番号

2024/04/09

先週はずっとインフルエンザで寝込んでいて長男とともに隔離生活をしていました。

入学式を控えていた次男にともかく移さないように、2階のオンライン部屋で生活をしていたわけです。

ご飯や飲み物などは一階で生活している妻が僕たちの部屋の前まで持ってきてくれていたのですが、その時の合図というか声掛けが…

「囚人番号27番!囚人番号10番!飯を置いておくぞ!」

というもの笑。すっかり囚人にされてしまっていたのでした。

そして…その様子を見ていた長女(4歳)もご飯を運んでくれるようになったのですが、その時の声掛けは、

「おい、しゅうじんばんごう!めしをもってきたぞ!」

ともはや番号が欠落して「囚人番号」自体が呼称になってしまっていました笑。

一体何がなんだか…?

それでも娘の懸命の?手伝いによりインフルも回復。一件落着でした。

しかし副作用として残ってしまったのは…

「しゅうじんばんごう」という呼び名…!

未だに娘はちょいちょいその呼び方で呼んできます。

そういえば子どもの頃「prisoner」とプリントされたノースリーブシャツを気に入って着ていたなぁ…あれはなんだったのか…

ということでまた次回!!

受け継がれる意志

2024/03/22

ついにこの時がきました。

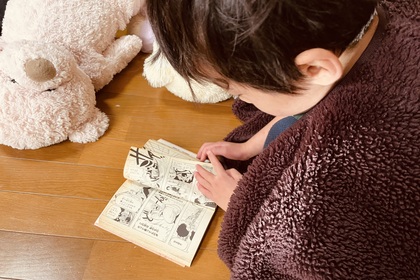

僕が小学生の頃から今も読んでいる漫画「ワンピース」を息子たちが読み始めました。

言わずと知れたワンピースは今月コミックの108巻が出たところ。1997年くらいから連載してるはずなのでもう26年以上経っています。

その間ゆっくりゆっくりと読み進め、少年だった僕も大人になりおじさんになり親になり...そしてその子供達がワンピースをすごい勢いで読み始めました。

昨日1巻を読み始めたと思ったら今日はもう5巻まで進んでいます。

この調子だとすぐに数十巻読み進んでしまうかも。。僕の場合は100巻を超えるまでに二十数年かかったけど、息子たちからしたらすでに108巻まで存在している状態。自分が少年のまま読み進めることができます。

なんだか不思議な感じ。一気に読めるなんて羨ましい。

でも共通の話題がもう一つできたのは嬉しいことかも。

ちなみに僕の好きなキャラクターはガイモンさん。かなり初期に登場した珍獣宝箱おじさんです。

みなさんには好きなマンガありますか?

何かオススメがありましたらぜひ教えてください!

ではまた次回!!

受け継がれる意志

2024/03/22

ついにこの時がきました。

僕が小学生の頃から今も読んでいる漫画「ワンピース」を息子たちが読み始めました。

言わずと知れたワンピースは今月コミックの108巻が出たところ。1997年くらいから連載してるはずなのでもう26年以上経っています。

その間ゆっくりゆっくりと読み進め、少年だった僕も大人になりおじさんになり親になり...そしてその子供達がワンピースをすごい勢いで読み始めました。

昨日1巻を読み始めたと思ったら今日はもう5巻まで進んでいます。

この調子だとすぐに数十巻読み進んでしまうかも。。僕の場合は100巻を超えるまでに二十数年かかったけど、息子たちからしたらすでに108巻まで存在している状態。自分が少年のまま読み進めることができます。

なんだか不思議な感じ。一気に読めるなんて羨ましい。

でも共通の話題がもう一つできたのは嬉しいことかも。

ちなみに僕の好きなキャラクターはガイモンさん。かなり初期に登場した珍獣宝箱おじさんです。

みなさんには好きなマンガありますか?

何かオススメがありましたらぜひ教えてください!

ではまた次回!!

ほんとうは…

2024/03/15

先日の早朝オンラインクラスにて、ふと後ろを見るとカタツムリが床を歩いてました。

部屋の観葉植物の土の中にでもいたのか?ともかくカタツムリを家の中で見るのは久しぶり。

そして考えてみれば、外であれカタツムリを見る機会が極端に減っているのです。

僕が子どもの頃は梅雨の時期なんかにはたくさんのカタツムリを見たし、他の季節でもなんだかんだ色んな所に潜んでいました。

でも今はほとんど見かけない。今回家の中にいたのも珍しいくらいなのです。だいぶ減ってきたんだなぁ…

ちなみに先月行った沖縄にはカタツムリはたくさんいました。外来の巨大種「アフリカマイマイ」も至る所にいました笑。

さて、そんな感じでカタツムリのことを考えていたら、子ども時代のことが頭の中に蘇ってきました。

それは、、

ナメクジとちーぼう(僕の弟)の物語。

ちーぼうは幼稚園時代からナメクジが好きでした。

ナメクジはなかなか人に好かれるタイプの動物ではないので、ちーぼうはやや特殊な方でした。

葉っぱや植木鉢の裏なんかにナメクジがいると手の上に乗せて「かわいい、かわいい」と背中を撫でていました。

そんな姿を見て周りの大人や子どもも「ちーぼうはナメクジのことが本当に大好きなんだな」と認識し、「ナメクジといえばちーぼう。ちーぼうといえばナメクジ」というように、その道の権威的な立ち位置まで登りつめていました。

だからみんなナメクジを見つけるとちーぼうの元に運んできました。「かわいい、かわいい」とナメクジを愛でるかわいいちーぼうが見たかったからです。

しかし、ちーぼうと一番近い間柄にあった僕は気づいていました。ちーぼうの心の変化を。。

時は流れ、ちーぼうが小学2年になったとある雨の日、母が家の玄関前で大きなナメクジを見つけ、ちーぼうの手の上に乗せました。

「ほら、でっかいナメクジいたよ。」

しかし、手にナメクジを乗せたちーぼうはうつむいていました。少し震えてもいました。

僕は思いました。ついに来たか、と。

ちーぼうは親に向かって俯いたまま、しかしはっきりと言いました。

「ナメクジのこと、すきすきっていってきたけど…なんだかあんまりすきじゃなくなっちゃったみたい…」

突然のちーぼうのカミングアウトに驚く母。

僕はずっと隣でちーぼうを見てきて、途中から「こいつあんまりナメクジ好きじゃないな。」と薄々気づいていたので来るべき時が来たか、という感じ。

それ以来、周りの人達はナメクジを発見してもちーぼうの所へ持っていくのをやめました笑。

教訓:人は常に変わりゆくもの

でもこんなことってありますよね。本当の自分と周り人が持つイメージの乖離。

この時のちーぼうは自らそのギャップを修正しにいったのです。自分らしく生きるには大事なこと。

さて…なんでカタツムリの発見から「本当の自分」みたいな話になってしまったんだ…?

よくわからないけどまたナメク次回!!

帰ってきたアイツ…

2024/03/12

2年ぶりにアイツが帰ってきました。

次男(6歳)の卒園イベントにてブラックスワンが復活しました。長男の卒園以来。

そして今回は前回よりパワーアップバージョン。ブラックスワンの格好で「荒馬」を踊るという暴挙。もはや「荒黒鳥」です。

黒鳥の格好だけでもヤバいのですが、今回はそれプラス黒鳥メイク。幼稚園にあったホワイトボードマーカーで目の周りを色付けしてもらい、両面テープでスパンコールを貼り付けてもらいました。

もはやどんな格好?笑

それでもお母さん達の必死の荒馬やブラックスワンの狂気の踊りに子供達や先生も(?)喜んでくれたよう。やり切りました。

前回からあっという間に2年が経ってしまい幼かったはずの次男ももう卒園。

あとはもう幼稚園には長女を残すのみ。2年後にまたブラックスワンは復活するのか…?もしくはコンプライアンスに引っかかるのか…?

なんにしても全力で駆け抜けるのみでスワン。

ということでまた2年後にやりまスワン!!

関連エントリー

-

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

内野と外野

小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています

-

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

二代(台)目

このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に

-

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

春の訪れと拒食明け

だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ

-

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

iZoo

一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません

-

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以

役職決め

事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以